오대산사고본 '110년 유랑'에 깃든 사연…평창 실록박물관, 첫 기획전

" “(전략) 관리들 수레 동으로 행차하니/ 포쇄하라 왕께서 명한 때문/ 귀한 책 차례로 열람하니/ 밝은 햇빛 종일 숲 비추네” "

조선 영·정조 때 문신 채제공(1720~1799)이 1749년(영조 25) 왕명에 따라 강원도 오대산 사고(史庫)에서 포쇄(曝曬)를 행한 뒤 남긴 시문의 일부다. 포쇄란 습기에 약한 서적 관리를 위해 주기적으로 책을 꺼내 바람에 말리는 일. 임진왜란 후 조선 왕실은 실록을 보다 안전하게 보관하기 위해 산속 깊이 외사고(外史庫)를 설치했고 오대산 사고도 이 중 하나였다. 2~3년에 한번씩, 총 83차례에 걸쳐 이뤄진 포쇄 작업 후 사관들은 관동 명승을 즐기고 시문이나 암각문 등을 남겼는데, 채제공의 『번암집』에도 그 사례가 실렸다.

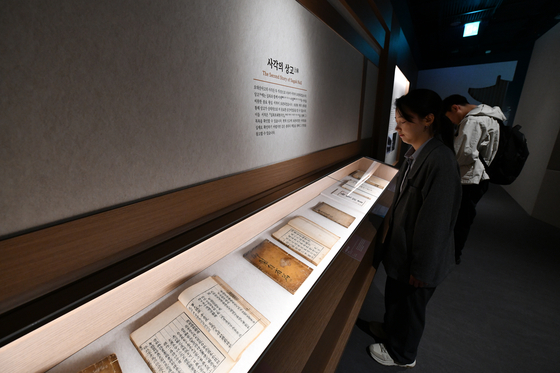

30일 언론 공개회를 통해 둘러본 실록박물관은 기존의 상설전시실 외에 기획전시실과 함께 어린이박물관·영상실·교육실 등을 마련해 접근 공간이 대폭 넓어졌다. “조선왕조실록 원본을 언제나 볼 수 있는 유일한 곳”이라는 특성에 맞춰 모든 전시·교육 콘텐트를 ‘실록·의궤 깊이 보기’로 구성했다. 실록박물관은 개관 후 지난해 6월까지 약 4만5000명이 관람했고 이후 개편을 위해 휴관했다.

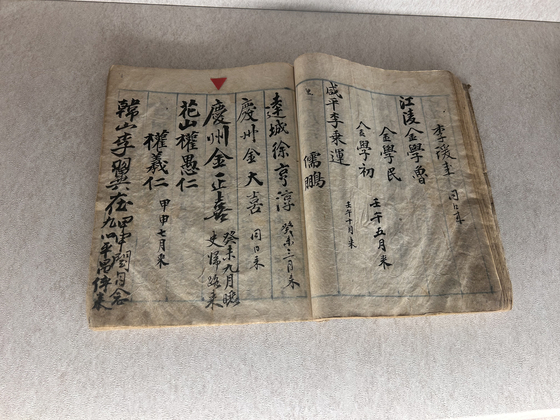

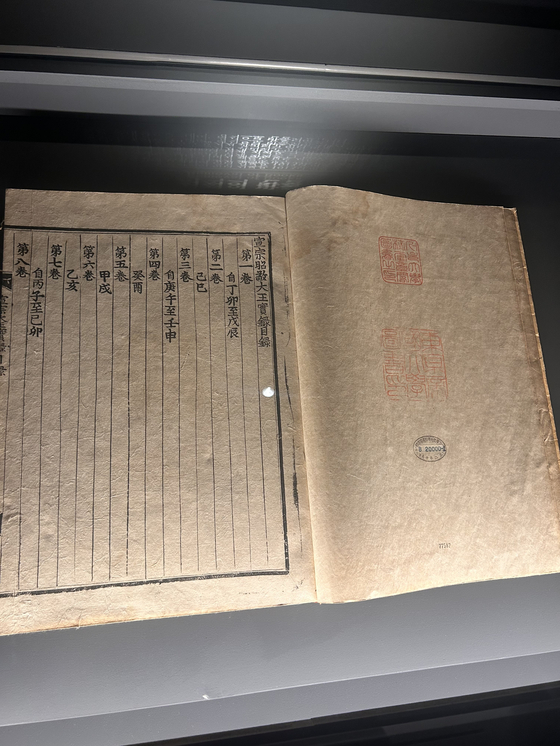

이밖에 오대산사고본이 1913년 일제에 의해 반출됐다가 1923년 관동대지진 때 상당수 소실되고 일부만 되돌아온 사연도 되짚어볼 수 있다. 당시 연구 목적으로 일본 도쿄의 동경(도쿄)제국대학으로 건너갔던 오대산사고본 중 27책이 1932년 경성제국대학(서울대학교의 전신)에 소장되면서 국내로 돌아왔고, 이후 각계 노력 끝에 2006년 47책이 서울대에 기증 형식으로 반환됐다. 2011년엔 의궤 82책도 반환됐고 2017년 일본에서 실록 1책(효종실록)이 추가로 매입·환수됐다. 전시장의 실록 표지 안쪽엔 ‘동경제국대학’ ‘경성제국대학’ ‘서울대학교규장각’ 등의 직인이 찍혀 있어 110년 유랑의 역사를 엿볼 수 있다.

김정임 관장은 “보존연구동 신축을 통해 보다 안전한 지하수장고가 완비되면 옮겨올 것”이라며 “예산(약 200억원) 확보가 관건이지만 이르면 5년내 기대한다”고 말했다. 수장 기능을 갖추지 않았음에도 언론에 ‘전관 개관’을 홍보한 것은 “지역민들에게 교육·전시 허브로서 본격적인 활동을 하겠다는 의미”라고 부연했다.

강혜란([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)