[김진수의 바이오 혁명] 진보하는 기술, 역차별·역행하는 국내 규제

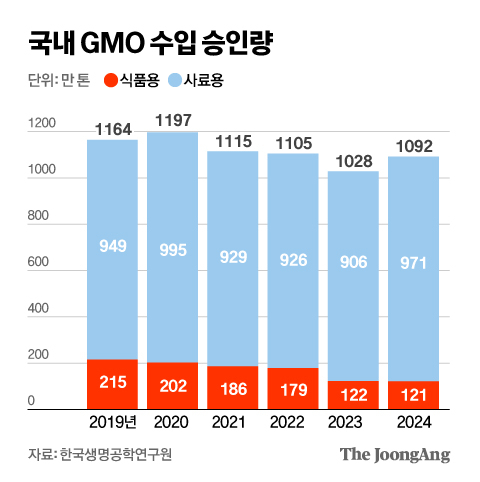

외국산 GMO 국내 넘쳐나지만

국내에선 GMO 재배도 못해

미·일 허용 유전자 교정도 금지

독자 기술 개발하고도 사장돼

국내에선 GMO 재배도 못해

미·일 허용 유전자 교정도 금지

독자 기술 개발하고도 사장돼

![지난 3월 여의도 국회에서 미국 GMO 감자 수입 승인 반대 기자회견이 열렸다. [뉴스1]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/05/12/8311a8c2-9e23-4104-a41c-4f5406111275.jpg)

GMO 연구에 수 조원 투자만

사실 우리 정부도 지난 20여 년 넘게 GMO 종자 개발에 수 조원에 달하는 막대한 연구개발비를 투자했다. 농업 경쟁력 확보 차원에서 투자가 불가피했기 때문이다. 그러나 현재까지 상업화된 사례는 단 한 건도 없다. 미흡한 연구 성과 때문은 아니고 국내의 높은 규제 장벽 때문이다. 대표적 사례로 제주대에서 개발한 제초제 내성 잔디가 있다. 이 잔디는 잡초 관리를 위해 제초제를 뿌려도 죽지 않고 잘 자라는 GMO로서, 골프장·축구장 등에 폭넓은 수요가 있다. 잔디는 식품이나 사료가 아니어서 허가받기 쉬울 것 같았지만 실상은 그렇지 않았다. 여러 정부부처가 다양한 안전성 평가 자료를 요구했고, 심지어 해양수산부 산하기관은 물고기에 잔디를 먹였을 때 독성이 없는지 자료 제출을 요구했다. 결국 이 잔디는 규제의 벽을 넘지 못하고 사장되었다.

사실 미국에서도 GMO가 철저히 규제되고 있다. FDA·농무부·환경보호청 산하 기관들이 식품 안전성과 환경 위해성을 면밀히 검토한다. 인허가에는 보통 10년의 시간과 약 2000억 원의 비용이 소요된다. 결국 이를 감당할 수 있는 소수의 대기업만 GMO 종자를 개발할 수 있다. 최근에는 GMO의 대안으로 유전자교정생물체(GEO·Genome-Edited Organism)가 각광받고 있다. GEO는 크리스퍼 같은 유전자가위 기술로 외부 유전자 없이 식물 자체 유전자에 정밀한 변이를 유도해 만든다. GEO의 변이는 자연발생하는 돌연변이와 구분되지 않기 때문에 미국·일본 등 여러 나라에서 GMO와 달리 별다른 규제를 받지 않는다. 그 결과 해외 곳곳에서 GEO 농산물이 이미 널리 재배·판매되고 있으며, 관련 분야 창업과 고용도 활발하다.

유전자 교정, GMO와 달리 봐야

국내법이 GEO를 GMO와 동일하게 간주하는 현실은 여러 문제를 야기한다. 첫째, GEO의 재배와 판매를 자유롭게 허용하는 해외 국가들과의 통상 마찰이 불가피하다. 둘째, GMO는 외부 유전자가 삽입되어 있어 검출이 가능하지만 GEO는 외부 유전자가 존재하지 않기 때문에 검출이 불가능하다. 구별할 수 없는 것을 실효적으로 규제하기는 어렵다. 셋째, GEO를 개발하고 있는 국내 바이오 기업들이 과도한 규제에 발목 잡히고, 그 결과 일자리도 사라질 수 있다. 넷째, 과도한 규제 때문에 농민과 소비자의 선택권이 침해된다. 농민은 병충해에 강하고 생산성이 높은 종자를 선택할 수 있어야 하며, 소비자는 건강하고 안전한 식품을 선택할 권리를 보장받아야 한다. 대체 누구를 위한 규제인가.

GEO와 GMO를 구분하지 않고 동일한 규제를 적용할 경우, 기후변화로 인한 농업 위기에 효과적으로 대응할 수 없을 것이라는 우려도 심각하다. 고온·가뭄, 대기 중 이산화탄소 농도 증가 등 기후위기의 현실 속에서 이에 적응할 수 있는 새로운 종자 개발 없이는 인류의 생존과 번영도 위협받게 될 것이다. 정부와 국회는 시대적 변화를 더는 외면하지 말고, 국내 기술과 산업의 성장을 촉진하는 동시에 기후변화와 농업 위기에 대응할 수 있도록 합리적인 제도 개선에 나서야 한다.

김진수 KAIST 교수

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)