[노트북을 열며] 선생님의 조퇴

최근 몇 년 사이 교사의 조퇴에선 다른 의미가 읽힌다. 매년 스승의 날에 많은 교사가 조퇴를 희망한다. 일부 학교는 조퇴를 장려하거나 재량 휴업일로 정하기도 한다. 졸업한 제자가 찾아오거나 학생들이 편지를 쓰는 이벤트는 점점 사라지고, 청탁금지법(김영란법) 시행으로 교사들에게 괜한 부담까지 얹어지면서 나타난 현상이다. 경기 의왕 소재 한 중학교 교사는 “스승의 날은 존경과 감사를 표하는 날인데 교실에선 이런 게 무색해진 지 오래”라고 했다.

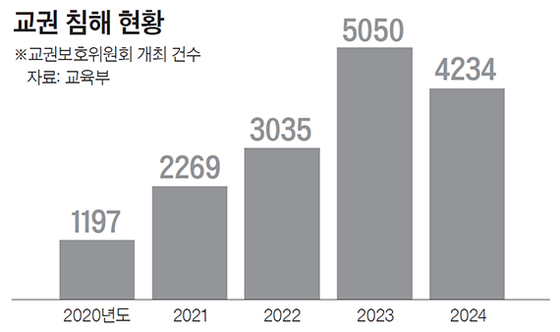

실태를 전하는 숫자는 더 있다. 최근 교육부가 발표한 지난해 교권보호위원회 개최 건수는 4234건으로, 이 중 3925건(93%)이 교육 활동 침해로 인정됐다. 2000년대 초반 1등급만 갈 수 있다던 교대의 평균 합격선이 올해 6등급(수시 일반전형), 4등급(정시)까지 하락한 것도 같은 배경 때문일 것이다.

지난달에도 서울 목동의 한 고등학교에서 3학년 남학생이 휴대전화 사용을 지적한 교사의 얼굴을 가격했고, 지난해엔 전북의 한 초등생이 무단 조퇴를 막는 교감의 뺨을 때린 사건이 알려져 충격을 줬다. 몇 년 전 한 온라인 커뮤니티에 올라온 “수업 때 학생이 소리 지르거나 난동을 피워도 모른 척하고, 부모에겐 듣기 좋은 말만 해주면 좋은 교사가 될 수 있다”는 자조 섞인 글이 비슷한 사건이 터질 때마다 떠오른다.

교권 침해를 문제 삼으면 정서적 아동 학대라고 주장하는 학부모, 학생 인권이 중요하다며 교사에게 쉽게 가해자 탈을 씌우는 일부 단체, 현실에선 큰 도움이 안 된다는 교권 보호 5법. 갈수록 의욕을 잃는 교사들과 그 아래에서 자라는 학생들을 다시 생각해볼 때다.

김선미([email protected])

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)