[시론] 노동인력 수급 위기, 고령인력 경험 살려야

초저출산에 초고령화 겹친 한국

성장동력 저하, 부양비용도 급증

외국인 인력 활용도 대폭 늘려야

성장동력 저하, 부양비용도 급증

외국인 인력 활용도 대폭 늘려야

일본은 사회·경제적으로 한국의 선례로 여겨진다. 일본은 저출산·고령화 충격을 한국보다 먼저 겪었지만, 고령자의 노동시장 참여율을 25% 이상으로 끌어올린 뒤 버텨내고 있다. 외국인 숙련인력 유치에도 적극적으로 나선 일본의 경험을 살펴볼 필요가 있다.

일본이 지역 공동체 문화로 저출산 위기를 어느 정도 극복한 사례도 눈에 띈다. 일본 오카야마(岡山) 현 나기(奈義) 마을은 산촌 전체가 육아를 지원한다. 동시에 세대 통합적인 커뮤니티 형성으로 출산율이 2.3명이나 되는 우수 사례로 알려져 있다.

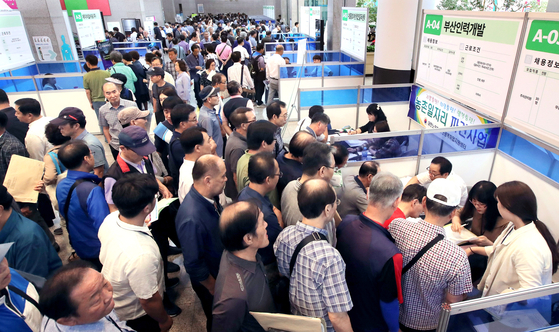

한국 사정은 어떤가. 한국은 고령화와 저출산에다 노동력 감소라는 삼중의 위기에 제대로 대응하고 있나. 단지 인구 감소 문제를 넘어 지금의 인구도 빠른 산업 구조의 변화에 적응하지 못하면, 양과 질 모두에서 노동력 위기를 맞게 된다. 노동 시장이 직면한 이런 ‘이중 충격’이란 심각한 위기를 직시하고 미래를 철저히 대비해야 한다. 아이를 낳고 키울 수 없는 사회, 노동시장이 경직돼 청년이 기회를 찾지 못하는 사회, 고령자가 은퇴와 동시에 소외되는 사회. 이런 위기가 그대로 방치된다면, 미래의 대한민국은 성장이 아닌 쇠퇴의 내리막길로 질주할 것이다.

대안은 명확하다. 첫째, 인력 수급의 위기는 단순한 고용 늘리기로 극복할 수 없다는 사실을 직시해야 한다. 미래의 노동시장은 기술혁신이 일어나는 것은 물론이고 고령자가 일자리 시장에 대거 유입하는 특징을 보일 것이다. 이런 흐름에 유념해 평생 학습을 권장하고, 디지털 역량을 강화해야 한다. 또 고령자가 건강 상태에 따라 일할 수 있도록 제도와 문화를 바꾸는 과제를 체계적으로 풀어가야 한다. 정년 연장만이 답은 아니다. 경험을 보유한 고령 인력의 적절한 활용과 직무 재설계, 시간제 근무와 원격 근무 등 다양한 근로 형태를 제도화해야 한다.

둘째, 외국인 인력 정책의 대전환이 필요하다. 단순히 노동인력 수급에 머무르지 않고, 숙련 인재를 유치하고 한국에 정착하도록 유도하는 정책으로 방향을 전환해야 한다. 고용 훈련을 다각화하고, 돌봄·헬스케어 산업 수요 폭증을 디지털 기반으로 전환해야 한다. 그 과정에서 외국인 인력을 다양한 노동 시장에서 활용하는 과제를 해결해야 한다. 외국인 인력을 유치하기 위한 비자 정책 등 장기체류 지원 시스템을 법적·사회문화적으로 정비해야 한다. 독일·호주·캐나다는 글로벌 인재 유치에 사활을 걸고 있다는 사실을 눈여겨봐야 한다.

셋째, 저출산과 고령화 문제를 정치적 논란이나 단기적 이벤트로 소비하지 말아야 한다. 인구 위기는 정권 차원의 문제가 아니다. 국가의 존속과 미래를 결정하는 본질적 과제다. 아이를 낳고 키우는 일은 개인의 희생이 아니라 우리 모두를 위한 미래를 만드는 문제와 직결된다.

10년, 20년 후에 아이 울음도 들리지 않고 젊은 노동력도 사라진 절망적인 사회가 되지 않도록 지금 당장 행동해야 한다. 대한민국이 경제·사회 전반의 위기를 극복하고 국제사회에서 미래를 주도할 수 있을지는 가정의 달 5월을 맞은 지금 우리의 선택과 준비에 달려 있다.

※ 외부 필진 기고는 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다.

이윤진 건국대 건강고령사회연구원 교수

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)