[김동원의 이코노믹스] 양질의 첨단 제품 저가 공세…‘차이나 쇼크 2.0’ 본격화

‘중국 제조 2025’가 이뤄낸 중국 산업 경쟁력 강화의 위협

청문회의 이러한 경고는 중국 정부가 ‘중국제조 2025’ 정책을 발표했던 2015년을 돌이켜 보면 실로 놀라운 변화가 아닐 수 없다. 2012년 중국 공정원이 평가한 주요국의 제조업 수준 지수에서 미국 156, 일본 126, 독일 119, 중국은 89로 중국의 제조업이 미국을 넘본다는 것은 상상하기 어려운 일이었다.

‘중국제조 2025’ 목표 86% 달성

미국 위협하는 강국으로 대약진

BYD, 테슬라 꺾고 전기차 1위로

딥시크의 AI 모델 출현 충격적

아시아 국가 제조업 공동화 야기

한국과의 첨단산업 격차도 줄어

미국 위협하는 강국으로 대약진

BYD, 테슬라 꺾고 전기차 1위로

딥시크의 AI 모델 출현 충격적

아시아 국가 제조업 공동화 야기

한국과의 첨단산업 격차도 줄어

그러나 2025년 중국 제조업은 한국은 물론 독일이나 일본을 넘어서 미국을 위협하는 대약진을 이룩했다. 중국 사정에 정통한 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 평가에 따르면, 중국 경제는 ‘중국제조 2025’ 목표의 86%를 달성한 것으로 평가됐다. 과연 중국은 지난 10년간에 어떻게 이미 미국을 위협하는 제조 강국으로 발전했는가.

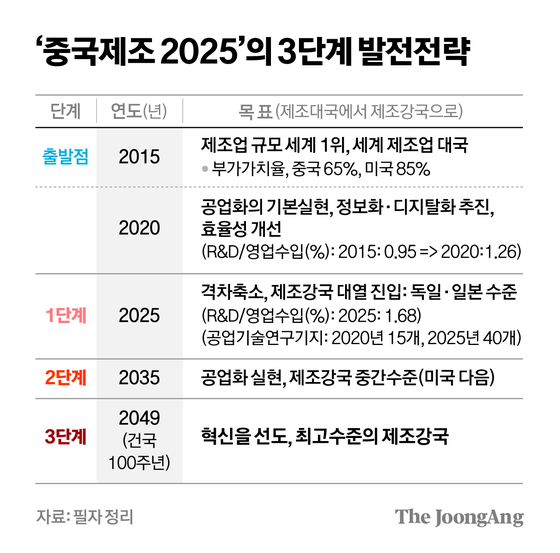

세계 공산품 35% 생산하는 중국

중국 국무원은 2015년 5월 8일 중국을 제조 대국에서 제조 강국으로 발전시키는 것을 목표로 하는 3단계 국가발전전략 ‘중국제조 2025’를 발표했다. ‘중국제조 2025’ 추진 전략의 핵심은 정부 주도로 ‘과학 기술 혁신 생태계’를 조성하는 것이며, 국무원의 ‘국가제조강국영도 소조’가 최상급 지도기관, 핵심 전략추진기관은 ‘중국 과학원’(Chinese Academy of Science)이다. 중국 과학원은 산하에 2개 대학과 115개 연구소, 벤처자본기업과 투자회사, 자산관리회사 등 방대한 조직을 두고 있으며, 2023년 정부의 기초 연구개발 지출의 28%를 집행했다.

중국 정부는 거대시장을 유인으로 세계 첨단 기업을 중국 기업과 합작 투자로 유치하는 ‘도입(introducing)’, 다음으로 합작기업을 통해 선진 기술을 습득하는 ‘소화(digesting)’, 중국 기업이 선진 기술을 ‘흡수(absorbing)’한 뒤, 최종적으로 중국 기업이 신기술을 창출하는 ‘재혁신(reinnovation)’으로 세계 정상에 도전하는 전략을 추진했다. 대표적으로 독일의 폴크스바겐은 중국에 합작으로 진출해 13년간 1위를 지속했으나, 2023년 BYD가 1위를 차지했으며 2024년에는 BYD가 전기자동차 시장에서 테슬라를 꺾고 세계 정상에 올랐다.

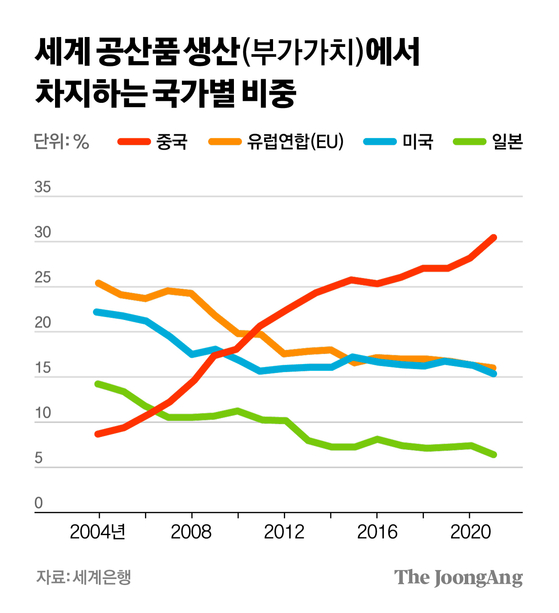

중국은 2023년 세계 공산품 생산의 35%(미국 12%), 부가가치 기준 29%(미국 16%), 세계 공산품 수출의 20%를 차지하는 세계 1위의 제조 대국을 넘어 제조 강국으로 부상했다. 특히 지난 1월 세계적인 충격을 줬던 중국 스타트업 ‘딥시크(DeepSeek)’의 인공지능(AI) 모델의 출현은 순수 중국 국내 경력의 연구자들이 이룩한 성과로 중국의 과학 기술 혁신 생태계 발전을 대표하는 성과로 평가된다.

중국 전기차·배터리 기술, 세계 최고

2001년 중국의 세계무역기구(WTO) 가입 후 세계는 중국의 저가 공산품 수출로 ‘차이나 쇼크 1.0’을 겪었다. 그러나 현재 진행되고 있는 ‘차이나 쇼크 2.0’은 ‘중국제조 2025’의 성공을 근간으로 세계 최고 또는 근접하는 수준의 기술로 제조된 첨단 산업의 양질 저가 제품 공세라는 점에서 그 충격이 크게 다르다. 중국은 이미 전기자동차와 전기 배터리·고속철도·AI·태양광 패널·산업용 로봇·무인 자동차 등에서 세계 최고 기술로 세계 시장에 밀어내기를 추진하고 있다. 2023년 세계 전기차 판매량 1370만대 중 중국은 820만대로 60%를 차지했으며, 전기차 수출은 2020년 22만대에서 2023년 120만대로 439% 증가했다.

그뿐만 아니라 유엔산업개발기구(UNIDO) 보고서에 따르면 세계 산업생산에서 중국이 차지하는 비중은 2020년 6%에서 2030년 45%로 확대되는 반면에 미국의 비중은 2000년 25%에서 2030년 11%로 축소될 것으로 전망하고 있다.

중국, 미국과 분쟁 속 무역 다각화 추진

그렇다면 ‘중국제조 2025’를 통해 육성한 중국 기업은 어떻게 세계 시장을 확장해 가고 있는가. 그 동력은 가계 소비를 희생하는 대신에 자원을 전략 산업 발전에 쏟아붓는 국가 전략에 있다. 중국의 전략 산업에 대한 정부 산업지원금의 대 국내총생산(GDP) 비율(2019년)이 1.73%로 한국 0.67%, 일본 0.5%, 미국 0.39%보다 월등하게 높다. 그 결과 정부 지원을 받는 중국 기업은 손실을 두려워하지 않으며, WTO의 반덤핑 조사 실적에서 2021년부터 2024년간 대중국 반덤핑 조사 건수는 전체의 41.7%에 달하는 것으로 나타났다.

이미 ‘차이나 쇼크 2.0’은 진행 중이며, 특히 베트남·인도네시아·태국 등 아시안 국가들은 가격 경쟁력이 높은 양질의 중국 공산품 수입 급증으로 심각한 제조업 공동화를 겪고 있다.

한국에서도 ‘차이나 쇼크 2.0’은 진행 중이다. 철강과 화학 산업은 중국의 저가 공세로 심각한 충격을 받아 구조적 불황에 빠져 있으며, 중국제 로봇 청소기는 2022년 한국에 진출해 2년 만에 1위를 차지하고 3년 만에 7배 판매 증가로 한국 가정을 점령했다. 또한 지난 1분기 온라인 중국 직구액은 지난해 동기 대비 20% 증가한 반면 동대문 의류 상가는 불황으로 공실률이 11%를 넘고 있다.

한국, 과학 기술과 산업 혁신 절실

한국의 대중국 무역수지 흑자 품목 수는 2010년 237개에서 2024년 142개로 감소했다. 게다가 중국의 첨단기술이 발전함에 따라 중국 중간재가 우리나라의 부가가치에 미치는 영향은 증대하는 반면 한국 중간재가 중국 부가가치에 미치는 영향은 낮아지는 추세가 진행되고 있다.

중국의 첨단기술 발전은 완제품에서 한국산과의 기술 격차를 축소(반도체·자동차 등)하거나 우월한 제품(전기차·로봇 등)을 확대할 것으로 예상되며, 특히 가격 경쟁력으로 국내시장에 심각한 영향을 미칠 가능성이 높다.

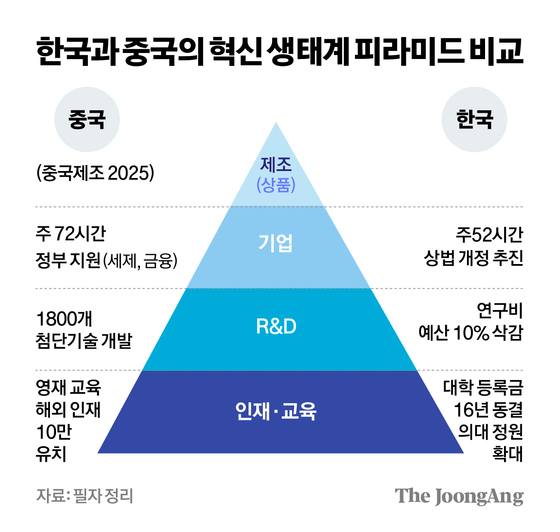

왜 우리나라에서는 딥시크 같은 세계적 혁신기업이 나오지 않는가. 그 해답은 중국이 ‘중국제조 2025’로 과학 기술의 혁신 생태계 조성에 성공해 산업 경쟁력을 획기적으로 키운 지난 10년간 반대로 우리나라는 3개 정권에 걸쳐 과학 기술과 산업 정책이 혼란을 거듭하면서 혁신 생태계를 멍들게 했기 때문이다. 그 결과 우리 경제도 ‘차이나 쇼크 2.0’의 격랑에 빠져들고 있다.

더 늦기 전에 교육 제도와 R&D 지원 제도를 대대적으로 수술하고 과학기술 혁신 체계와 산업 정책을 정치로부터 분리해 과학 기술 생태계를 장기적으로 일관되게 육성하는 정책 추진이 절실하다.

김동원 전 고려대 경제학과 초빙교수

with the Korea JoongAng Daily

To write comments, please log in to one of the accounts.

Standards Board Policy (0/250자)