99칸 집 반토막 낸 철길 걷어냈다, 독립운동 산실 임청각 부활기 [독립의 얼 잇는 사람들]

이제 그 흔적은 일부 남겨진 철로와 바닥에 타일로 만들어둔 철로 모양 그림으로만 알 수 있다. 정부가 총 사업비 280억원을 들여 철로를 들어내고 철도 개설로 훼손된 임청각 주변 지형과 가옥을 복원하는 작업을 진행하고 있어서다. 철로가 있던 곳은 이제 너른 산책로가 조성돼 있었다.

━

일제가 놓은 철로 80년 만에 철거

주차장에서 임청각으로 이어진 산책로 곁에는 여전히 공사가 한창이었다. ‘안동 임청각 역사 문화 공유관’을 건립하는 공사다. 원래 광복 80주년을 맞이하는 올해 역사문화 공유관을 건립하고 임청각 가옥 2채 복원을 마무리하려고 했지만 연내 완공은 어려울 전망이다.

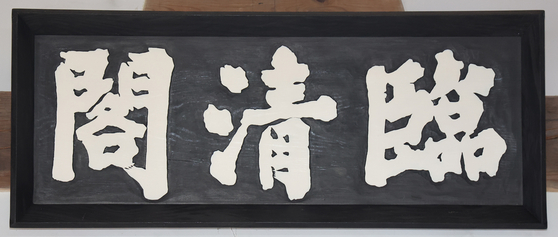

임청각은 1519년 형조좌랑을 지냈던 이명(李洺)이 지었다. 임청각은 ‘동쪽 언덕에 올라 길게 휘파람을 불고 맑은 시냇가에서 시를 짓는다(登東皐以舒嘯 臨淸流而賦詩)’는 중국 시인 도연명의 시구에서 유래한 이름이다. 임청각 주변은 영남산을 등지고 낙동강이 흐르는 전형적인 배산임수 지형이다.

고성 이씨 종택인 임청각은 본래 99칸 저택이었지만 집 한가운데 철길이 깔리는 탓에 50여 칸이 허물어졌다. 일제는 1942년 2월 나쁜 조선인이라는 뜻의 ‘불령선인(不逞鮮人)’이 사는 집이라며 일부러 철길을 놓았다. 남은 칸도 진동과 소음으로 크게 훼손됐다.

━

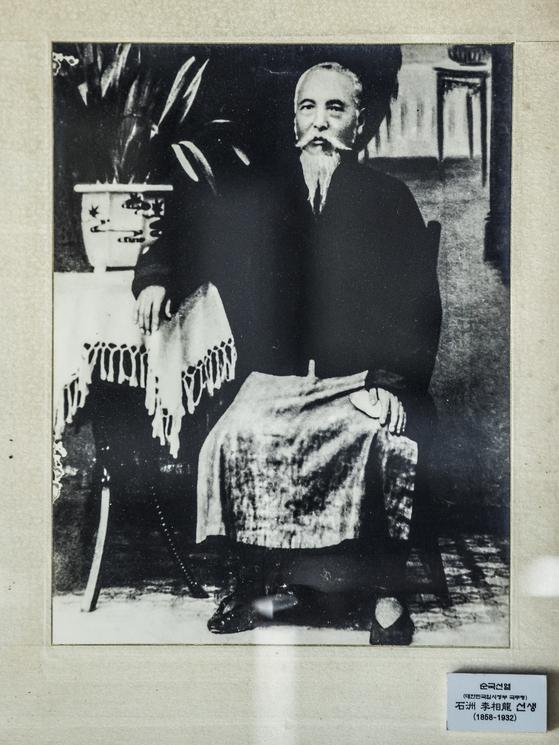

초대 국무령 석주 이상룡의 생가

그는 1911년 1월 재산을 처분해 마련한 독립운동자금을 들고 50여 명의 가솔과 만주로 갔다. 이후 서간도 지역에 항일 독립운동단체 경학사를 만들고, 신흥무관학교의 전신이 되는 신흥강습소를 설립해 독립군을 양성했다. 1925년 초대 국무령을 지냈지만 분열된 독립운동계에 회의를 느끼고 다시 간도로 돌아와 무장항일투쟁에 노력했다.

그는 끝내 조국의 광복을 보지 못하고 1932년 5월 지린성(吉林省) 서란(舒蘭)에서 74세에 순국했다. ‘나라를 되찾기 전에는 내 유골을 고국으로 가져가지 말라’는 유언을 남겼으며, 유해는 해방 이후에도 오랜 세월 타국에 묻혀 있다가 1990년 고국으로 돌아와 안장됐다.

━

임청각서만 독립운동가 11명 나와

2014년부터 11년째 임청각 관리를 도맡아 하고 있는 김호태(65)씨는 앞마당에 철로가 깔려 있던 시절부터 현재까지 임청각이 복원되고 있는 과정을 지켜보고 있다.

그는 “임청각 앞 산책로를 지하에 만들고 가옥 3채를 모두 완전 복원하자는 계획안도 거론됐지만 종손인 이창수(60)씨가 ‘산책로를 지하에 만들면서까지 복원공사를 하는 것이 우리 집안에겐 좋지만 비용이 너무 많이 들고 방문객들도 불편해지니 일부만 복원하자’고 하더라”며 “그것이 바로 석주 집안의 정신이 아닐까 생각했다”고 평가했다.

다만 국가 현충시설로도 지정돼 있는 임청각 곳곳에 제대로 복원되지 않은 부분들이 많이 남아 있는 것은 아쉬운 점이다. 1950년 한국전쟁 전후로 임청각이 안동철도국 노무자 집단주택으로 사용되다가 1975년 철도국이 영주로 옮기면서 해체 복원되고 몇 차례 수리를 거치는 과정에서 집안의 많은 부분들이 제대로 복원되지 못했다.

김씨는 “수리 과정에서 임청각에 대한 이해 부족으로 임청각 시설 일부를 굴삭기로 훼손하는 등의 일이 많았다”며 “복원 작업에 석주 선생 가문의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

김정석([email protected])