[박은정의 생활독성 이야기] 70여년 전 ‘런던 스모그’ 참사, 남의 일이란 보장 없다

황사 속의 미세먼지 오염물질

폐 깊숙이 쌓여 산소 호흡 방해

남조류 독성물질 더해질 수도

수박 겉핥기식 정책으론 안 돼

폐 깊숙이 쌓여 산소 호흡 방해

남조류 독성물질 더해질 수도

수박 겉핥기식 정책으론 안 돼

대기환경정책과 초미세먼지

![서울 시내에서 바라본 남산타워와 통신탑이 미세먼지에 가려 흐릿하게 보인다. [연합뉴스]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/06/09/b21725cd-679b-4806-8f35-0058cabb7599.jpg)

염려되는 낙동강 남조류

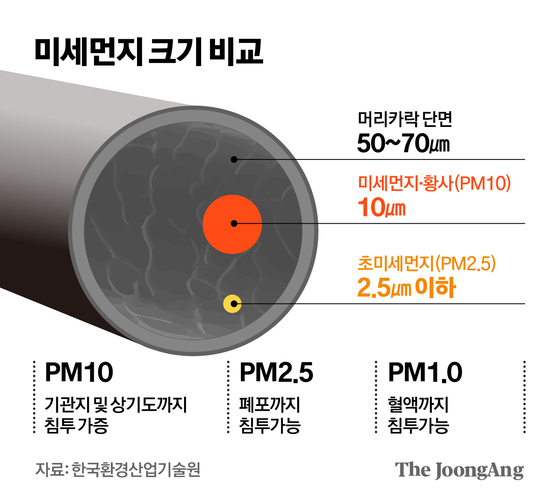

맹독성 물질도 노출되지 않는다면 건강 위험도는 제로다. 그러나 독성이 낮은 물질도 몸에 오랫동안 쌓이면 건강 위험도는 증가한다. 가장 대표적인 것이 바로 미세먼지다. 미세먼지의 1일 노출량에 대한 건강 위험도는 무시할 수 있다. 하지만 화석연료에 기인하는 오염물질은 생체 내에서 쉽게 분해되지 않는 유기성분을 함유하고 있다. 그뿐인가. 인간의 생존에 필수적인 산소는 혈관과 폐포벽 사이에서 기체의 확산에 의해 공급되는데, 폐포에 쌓인 미세먼지는 이 확산을 방해한다. 더 나아가 에너지는 물론 인간에게 편리함과 풍요로움을 제공하는 모든 제품의 생산·소비·수송·폐기 과정에서 먼지가 발생한다. 미세먼지는 양파껍질 같은 존재이기에 정부가 내놓는 미세먼지 정책이 수박 겉핥기처럼 보일 수밖에 없다.

2018년 한 보일러 회사의 광고에는 슈퍼맨을 연상시키는 어린이가 등장한다. ‘울 아빠는 지구를 지켜요. 미세먼지를 줄이고 공기를 맑~게 해 준대요…북극곰을 구해 준대요’ 광고에는 어린이들의 티 없이 맑은 목소리가 이어진다. 미세먼지 없는 대한민국을 위해. 아빠의 마지막 한 마디까지. 단순한 상업광고가 아니었다. 기업의 사회적 가치와 국민의 친환경 생활습관의 중요성을 알린 최고의 30초였다. 황사와 먼지는 최근 또 한 번 진화하고 있는 걸까. 수년 전부터 낙동강 주변 지역 주민들은 남조류가 생성하는 독성물질 마이크로시스틴 공포에 떨고 있다. 낙동강을 뒤엎은 남조류의 양과 자연순환의 원리를 고려할 때, 인체 노출 가능성을 배제할 수 없다. 기온이 올라 남조류가 가득한 물이 증발하면 마이크로시스틴이 에어로졸 형태로 미세먼지와 섞여 폐에 도달할 가능성이 있다. 아직 과학적 증거가 확실하진 않다. 정부는 호흡기에 유해한 마이크로시스틴의 농도와 독성 반응을 명확히 제시해 지역 주민의 불안감을 신속하게 해소해야만 한다. 70년 전 미국과 영국의 대기오염 참사가 이 땅에서도 일어나지 않으리란 보장이 없다.

박은정 경희대 의대 교수