"이건 독일의 항공기술 분야 선구자인 오토 릴리엔탈(1848~1896)이 새의 날개에서 영감을 받아 제작한 ‘표준 글라이더’를 실제 크기로 만든 기체예요. 전장 5.3m, 높이 1.4m, 날개폭 6.6m에 달하는 크기로 국립항공박물관의 재현품인데요. ‘더 플라잉: 새의 비행’은 국립생물자원관과 국립항공박물관의 교류를 통해 기획한 전시랍니다."

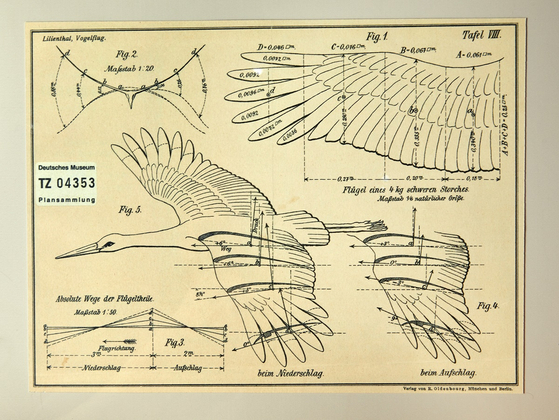

오토 릴리엔탈과 그의 동생 구스타프는 평소 새를 관찰하는 것을 좋아했어요. 특히 황새에 관심이 많았죠. "하늘을 나는 것은 새만의 특권이 아니라는 것을 확신한다"라고 믿었던 이들은 황새·비둘기·참새 등 여러 새를 관찰하고, 하늘을 날기 위한 도구로 새의 날개 형태를 닮은 여러 종류의 글라이더를 만들었어요. 오토 릴리엔탈이 자신이 만든 글라이더에 몸을 실어 비행 실험한 햇수는 무려 2000여 회에 달합니다. 이를 통해 그는 곡선형의 날개가 비행에 가장 효율적인 형태이며, 꼬리날개를 활용하면 비행 안정성이 높아진다는 사실을 증명했죠. 오토 릴리엔탈의 연구는 현대 항공기 형태 정립에 많은 영향을 미쳤어요.

이륙할 때도 둘은 공통점이 많아요. 새는 땅에서 하늘로 날아갈 때 도움닫기를 하며 속력을 높여 양력을 발생시키는데, 비행기도 이륙할 때 활주로를 빠른 속도로 달려서 양력을 발생시키죠. "하늘을 비행 중일 때도 새와 비행기는 닮았어요. 새가 비행 중일 때는 다리를 꼬리 쪽으로 뻗거나 몸에 숨겨 공기의 저항을 최소화시켜요. 비행기도 이륙에 성공하면 랜딩기어(바퀴)를 접어서 기체 안에 보관해 공기의 저항을 줄이죠." 착륙할 때도 비슷한 점이 많아요. 하늘을 날던 새는 땅에 내려앉을 때 날개를 펄럭여서 항력(抗力)을 높여 속도를 줄입니다. 비행기도 주날개 뒤에 있는 고양력장치(Flap)를 펼쳐 날개의 면적을 넓혀 속도를 줄이죠.

새는 부위별로 깃털의 모양이 달라요. 날개에 있는 깃털의 모양으로 날 수 있는 새와 날지 못하는 새를 구분할 수 있죠. 현 사무관이 소중 학생기자단에게 백로속에 속하는 새의 깃털 3개를 보여줬는데요. 첫 번째 깃털은 깃대를 기준으로 한쪽 깃털이 길고, 반대쪽 깃털은 짧은 비대칭 형태였죠. 이는 새의 날개 부위에 있는 깃털이에요. 날 수 있는 새의 날개에는 이러한 비대칭 깃털이 있어요. 대칭 형태 깃털은 맞바람을 맞으면 형상을 유지 못하고 흩어지지만, 비대칭 깃털은 강한 바람에도 잘 버티며 안정된 형태를 유지하기 때문이죠.

반면 두 번째 깃털은 깃대 양옆으로 비슷한 길이의 깃털이 대칭을 이룬 형태였죠. 이건 새의 꼬리 부위에 있는 깃털입니다. 세 번째 깃털은 솜털과 같은 형태였는데, 이는 새의 가슴털로, 체온 유지에 적합한 형태죠. 3종류의 깃털을 열심히 살피던 우빈 학생기자가 "새는 비행 방법도 다양하다고 들었어요"라고 말했죠. "맞아요. 새의 비행은 크게 날개를 위아래로 움직이는 날갯짓비행(flapping flight), 날갯짓을 하지 않는 활공비행(soaring, gliding flight), 여러 마리의 새가 함께 나는 무리비행(flight patterns)으로 나눌 수 있어요."

날갯짓비행은 벌새처럼 앞뒤로 빠른 날갯짓을 반복하며 제자리에 머무는 정지비행(hovering), 멧비둘기·청둥오리 등 날갯짓을 하며 직선으로 날아가는 직선비행(straight flight), 직박구리·오색딱따구리 등 날갯짓을 하며 파도 모양으로 나는 파상비행(wavy flight)으로 세분해요. 우빈 학생기자가 "벌새처럼 정지비행을 하는 새들은 날개힘이 좋은 건가요"라고 궁금해했죠. "벌새가 날갯짓을 하는 모습을 자세히 살펴보면 움직이는 모양이 8자를 그린다는 사실을 알 수 있어요. 이런 비행 방법으로 지속적으로 양력을 만들어내 계속 같은 자리에 머무를 수 있는 거죠."

활공비행은 날개를 편 상태에서 기류를 타서 서서히 고도가 낮아지는 글라이딩 플라이트(Gliding flight), 수평비행이나 상승비행을 하는 소어링(Soaring)으로 구분해요. 독수리·황새가 대표적으로, 오랫동안 에너지 소모를 최소화한 상태에서 공중에 떠 있을 수 있죠. 이들이 면적이 넓고 끝이 갈라져 있어 추가적인 양력을 얻기 좋은 날개를 갖고 있기 때문에 가능한 일이에요.

무리비행은 여러 마리의 쇠기러기·큰기러기 등이 장거리 이동 시 효율적으로 비행하기 위해 브이(V)자, 일(ㅡ)자 등의 모양으로 무리지어 나는 비행을 말해요. 특히 여러 마리의 새가 무리를 지어 브이자로 날면 혼자 날 때보다 공기저항을 줄일 수 있답니다.

소중 학생기자단의 새의 비행방법 탐방은 전시실 내부에 있던 조이트로프와 오토마타 체험으로 끝났어요. 회전하는 원통 안에 새의 날갯짓을 여러 단계로 나눠 그린 그림을 붙인 조이트로프가 있었는데요. 보영 학생기자가 이를 돌리자 새가 날갯짓을 하며 날아가는 장면이 슬로모션처럼 보였죠. 또 뼈대와 날개깃 등 새의 양날개 구조를 구현한 오토마타도 있었는데, 우빈 학생기자가 손잡이를 돌리자 오토마타가 실제 새의 날개처럼 펄럭이며 움직였습니다.

지금까지 새와 비행기의 유사점과 새의 여러 비행법 등을 살펴봤어요. 인간의 오랜 숙원이었던 비행을 실현시키는 데 새의 외형과 비행법이 많은 영감을 주었다는 사실과, 새들도 생태별로 나는 방법이 다르다는 사실을 배웠죠. 앞으로 일상에서 새들을 마주칠 때마다 이들은 어떤 방법으로 나는지 살펴보세요.

동행취재= 변우빈(경기도 화남초 6)· 윤보영(서울 가재울초 5) 학생기자

학생기자단 취재 후기

하늘을 날아다니는 새들을 보면 나도 저렇게 날아보고 싶다는 생각을 자주 했었어요. 빠르게 날기도 하고 어디든 갈 수 있다는 게 멋지더라고요. 현혜정 사무관님이 설명해 주신 오토 릴리엔탈이 저와 같은 생각을 하고 글라이더를 만들어 하늘을 날았다는 사실을 알게 되었어요. 황새의 모습을 본 딴 글라이더를 보며 그 옛날에 어떻게 저런 글라이더를 만들 수 있었을까 대단하고 존경스러웠어요. 새의 비행에 대해 알아봤는데 날 수 있는 새는 날개깃의 모양이 다르다는 게 흥미로웠어요. 새의 실제 깃털도 만져보며 꼬리깃과 날개깃도 비교해 봤죠. 탐조를 하며 때때로 ‘저 새는 왜 저렇게 날아갈까?’ 하고 많이 생각했는데 그런 궁금증이 많이 해결된 행복한 취재였어요.

변우빈(경기도 화남초 6) 학생기자

새와 비행기의 비행 방식이 어떤 면에서 비슷한지 궁금했는데 새들은 달리면서 그 가속력으로 속도를 얻고 날갯짓을 해서 앞으로 나아가는 게 비행기와 비슷하다는 걸 알았어요. 또 새가 하늘을 날 때는 다리를 뒤로 뻗는데 비행기가 하늘을 날 때도 새처럼 바퀴를 뒤로 넣는 게 비슷해서 신기했어요. 새 중에서 독수리나 앨버트로스는 공중에서 날개를 펄럭이지 않고 가만히 있는데 상승기류를 활용해서 에너지를 쓰지 않기 때문이라고 합니다. 독수리의 날개는 면적이 넓고 끝이 갈라진 형태인데, 덕분에 큰 에너지를 쓰지 않고 하늘을 활공하면서 먹이를 찾을 수 있다는 걸 배웠습니다. 새들이 각기 다른 비행 방식을 갖고 있다는 것을 배울 수 있어서 좋은 시간이었어요.

윤보영(서울 가재울초 5) 학생기자

변우빈(경기도 화남초 6) 학생기자

새와 비행기의 비행 방식이 어떤 면에서 비슷한지 궁금했는데 새들은 달리면서 그 가속력으로 속도를 얻고 날갯짓을 해서 앞으로 나아가는 게 비행기와 비슷하다는 걸 알았어요. 또 새가 하늘을 날 때는 다리를 뒤로 뻗는데 비행기가 하늘을 날 때도 새처럼 바퀴를 뒤로 넣는 게 비슷해서 신기했어요. 새 중에서 독수리나 앨버트로스는 공중에서 날개를 펄럭이지 않고 가만히 있는데 상승기류를 활용해서 에너지를 쓰지 않기 때문이라고 합니다. 독수리의 날개는 면적이 넓고 끝이 갈라진 형태인데, 덕분에 큰 에너지를 쓰지 않고 하늘을 활공하면서 먹이를 찾을 수 있다는 걸 배웠습니다. 새들이 각기 다른 비행 방식을 갖고 있다는 것을 배울 수 있어서 좋은 시간이었어요.

윤보영(서울 가재울초 5) 학생기자

성선해([email protected])