지구의 모양을 알았던 고대인

크기 측정한 에라토스테네스

직접 관측 못해도 측정 가능해

지식의 궁극적 근본은 인간

크기 측정한 에라토스테네스

직접 관측 못해도 측정 가능해

지식의 궁극적 근본은 인간

지리학의 아버지 에라토스테네스

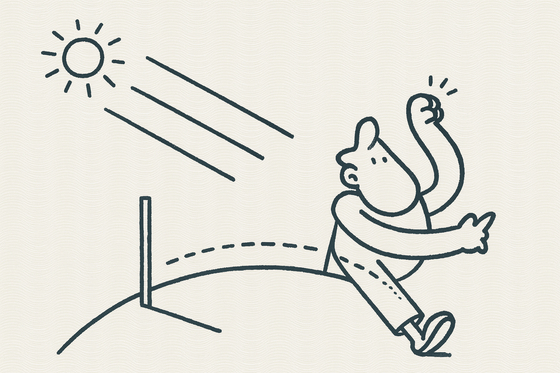

이렇게 같은 시각에 다른 지역에 내려오는 태양 광선의 방향이 다르다는 것은 지역에 따라 땅의 표면이 다른 방향으로 있다는 말이 된다. 에라토스테네스는 그 각도의 차이가 얼마나 되는가를 재 보면 지구의 크기를 측정할 수 있다는 기발한 착상을 하였다. 알렉산드리아에서 여러 물건이 드리우는 그림자의 길이를 재 보니 태양 빛이 가지는 경사는 7.2도였고, 시에네에서는 0도, 즉 경사가 없었다. 지구 한 바퀴를 다 돌면 360도니까, 360을 7.2로 나누면 50, 즉 알렉산드리아에서 시에네까지는 지구 둘레의 50분의 1이라는 이야기이다. 그러면 그 거리를 재서 50을 곱하기만 하면 지구의 둘레가 나온다.

그런데 알렉산드리아와 시에네 사이의 거리는 어떻게 알아냈을까? 그때는 인공위성을 사용한 측정법은 고사하고, 광학 기구를 이용한 근대적 측량기술도 없었다. 놀라운 것은, 그 먼 거리를 인간의 걸음으로 측정했다고 한다. 고대 그리스에서는 그런 방법으로 거리를 재는 전문가들이 있었고, 그들을 칭하는 ‘베마티스트(bematist)’라는 단어까지 있었다. 사막도 있고 언덕도 있는 지형을 직선으로 가면서 항상 같은 보폭으로 걸어서 몇 보나 되었는지를 세는 것인데, 쉬운 일은 아니었으리라. 에라토스테네스는 지구의 둘레가 25만 2000 스타디아(stadia)라고 기록했다. 스타디아는 그 당시 널리 사용되던 길이의 단위인데, 그것이 정확히 몇 m나 되었는지에 대해서는 논란이 있다. 특히 이집트 스타디아와 그리스 스타디아가 약간 다른 단위였는데 에라토스테네스가 그중 어떤 것을 사용했었는지 불명확하다. 일반적으로 받아들여진 추정에 의하면 에라토스테네스의 측정 결과는 현대적으로 알려진 4만㎞ 남짓한 수치와 1%밖에 차이가 나지 않는다. 정말로 놀라운 성과였다.

그럴듯한 가정과 논리적 사고력

에라토스테네스의 측정은 물론 많은 이론적 가정들에 기반한 추론에 의지한 것이었다. 지구가 둥글다는 것을 우선 가정하고 들어간 것이고, 그 모양은 찌그러지지 않고 완벽한 구형이라 가정했다. 또한 태양이 지구의 크기에 비해 매우 멀어서 태양 빛이 지구 전체에 대체로 평행하게 입사한다는 가정도 들어갔다. 빛이 직선으로 움직인다는 것도 생각해보면 가정이다. 모두 확신할 수는 없었지만 일단 믿을만한 가정들이었다. 그리하여 에라토스테네스는 자기가 사는 지구의 조그마한 구석을 벗어나지 못했지만, 지구 전체의 크기를 알아냈다. 지구 전체의 모양을 한눈에 볼 수는 없었지만, 여러 가지 그럴듯한 가정들과 논리적 사고력을 발휘하여 사람의 한 걸음 한 걸음과 지구 전체의 크기를 연결시켜 준 것이다. 우리가 이제는 우주 공간에 나가서 지구를 바라볼 수 있게 되었지만, 크게 볼 때 인간은 아직도 우주의 한구석에서 벗어나지 못한다. 그러나 온갖 기발한 고안을 해내어 우리가 볼 수 없고, 가볼 수 없는 부분의 자연을 탐색한다. 에라토스테네스가 이룩했던 업적과 현대 과학의 첨단 연구는 그렇게 근본적으로 통하는 작업이다.

장하석 케임브리지대 교수