10폭 조선 전기 불화 ‘시왕도’와 보물급 고려 사경, 일본서 돌아왔다

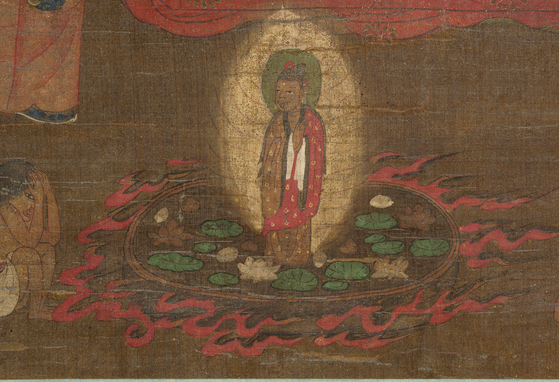

죄의 심판대 앞에 선 망자(죽은 자)들이 겁에 질려 웅크린 가운데 장작불 위로 가마솥이 펄펄 끓고 있다. 가마솥 확(鑊)을 써서 확탕지옥(鑊湯地獄)이라 불리는 이 장면은 총 10명의 시왕(十王)을 그리는 시왕도 중 제6폭 변성왕도에 해당한다. 일반적으로 가마솥 속엔 고통받는 죄인이 그려지지만 여기선 연꽃잎 가득한 연지(蓮池)에서 되살아나는 연화화생(蓮華化生)이 묘사되고 있다. 지옥에서도 죗값을 치르고 뉘우치면 연지, 즉 극락에 태어날 수 있다는 희망적인 메시지로 읽힌다.

이날 선보인 시왕도는 망자가 생전에 지은 죄를 저승에서 심판하는 10명의 시왕을 극세사 비단에 한폭(가로 66㎝, 세로 147㎝)씩 담았다. 각각의 시왕은 화면 상단에 거대하고 근엄하게 자리 잡았고 아래쪽엔 한껏 움츠러든 망자들이 다채롭게 벌 받는 모습이 담겼다. 그림에 딸린 화기(畵記)에 제작 시기 기록은 없지만 시주명단을 볼 때 승려와 민간인이 함께 발원·조성한 것으로 보인다.

국외재단은 2023년 8월 일본 경매에 이 유물이 나온다는 정보를 입수하고 국가유산청과 협력하에 낙찰에 성공, 지난해 11월 국내로 들여왔다. 앞서 일본 교토에서 '이조당'(李朝堂)이라는 고미술 상점을 운영했던 수집가 이리에 다케오(入江毅夫)가 1996년 발간한 ‘유현재선한국고서화도록’에 소개되면서 국내 학계에도 알려져 있던 작품이다.

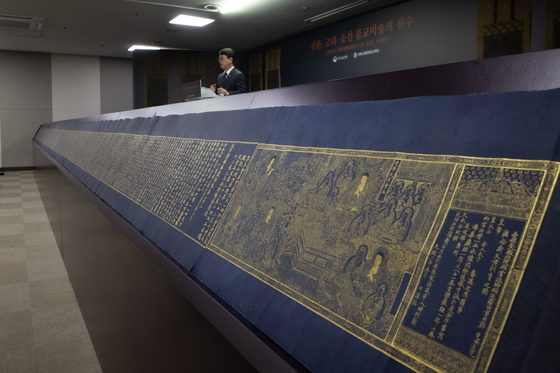

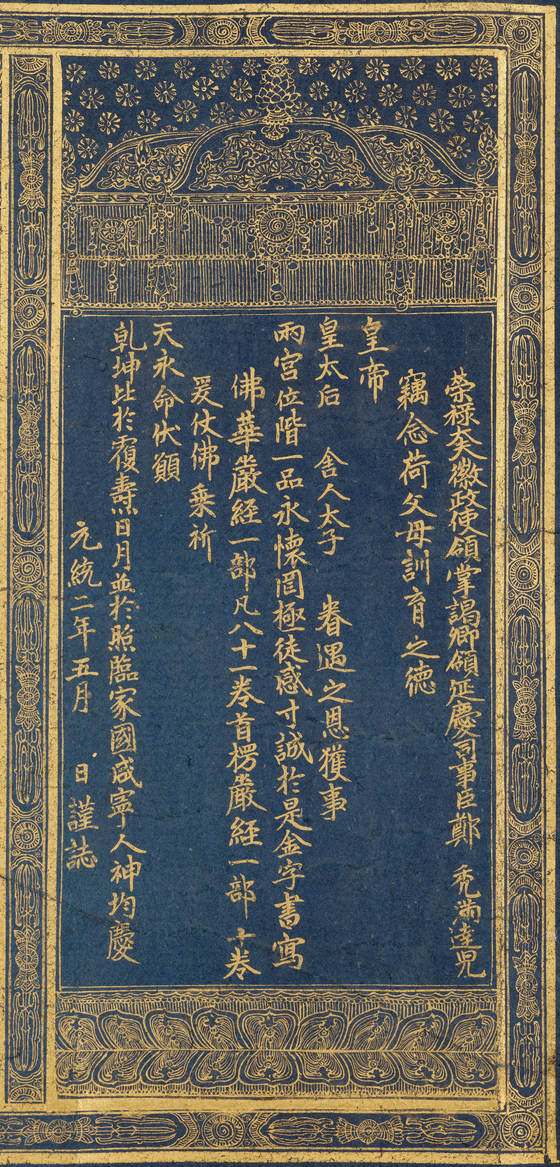

또 하나의 환수 유물인 ‘감지금니 대방광불화엄경 주본 권22’는 감색 종이에 금니(金泥, 금가루를 아교풀에 개어 만든 안료)로 필사한 고려 사경(寫經)이다. 사경이란 다양한 도구를 이용하여 경전을 베껴 쓰는 행위로 불교 경전을 유포하거나 공덕을 쌓기 위해 행해졌다. 이번 환수 유물은 대방광불화엄경 가운데서도 주본(周本) 80권 중 제22권을 옮겨 적은 것으로 두루마리 형태를 쭉 펼쳤을 때 폭이 10.9m에 달한다. 표지화, 발원문, 변상도(變相圖, 경전 내용과 교리를 상징적으로 나타낸 그림), 경문 등을 모두 갖춘 완결품이다.

대한불교조계종 마곡사의 배영일 성보박물관장은 “발원문을 볼 때 코리아나화장박물관이 소장한 ‘감지금니 대방광불화엄경 권15’(보물)와 내용이 일치해 동질본으로 보인다”면서 “각각 작업한 사경승은 서로 달라 보이는데 이번 환수본은 정교한 변상도 표현, 매끄러운 해서체 경문과 우수한 보존상태로 볼 때 ‘국보급’에 해당한다”고 높이 평가했다.

최응천 국가유산청장은 “환수 유물 두점 모두 고려와 조선 전기 불교미술의 진수를 보여주는 것으로 광복 80주년이 한달여 남은 시점에 공개해 더 의미가 크다”고 말했다. 이번 문화유산 환수는 복권기금을 활용했다.

강혜란([email protected])