━

대기업들 女허리 키운다

SK하이닉스도 지난해 기준 여성 중간관리자 비율이 30%, 수익 발생 부서 내 여성 관리자 비중이 32.6%에 달했다. 직책 팀장 중 여성 비율은 6.3%로 지난해 목표치(5.8%)를 초과했다.

‘남초’ 기업으로 꼽히는 철강·자동차 기업들도 변화하고 있다. 포스코그룹에선 관리·직책자 수당을 받는 여성 리더가 2022년 114명(2.0%)에서 2024년 157명(2.5%)으로 증가했다. 임원들도 같은 기간 8명(3.7%)에서 11명(4.1%)으로 소폭 늘었다. 현대자동차에서도 여성 인재의 존재감이 뚜렷하다. 특히 지난해 성과급 포함 총보수 기준 여성 임원의 연 평균 총 급여(4억9578만원)가 남성 임원(4억6284만원)보다 3200만원 가량 더 많았다. 현대차의 최고·중간·하급 관리자에서도 2022년에 비해 여성이 늘어난 것으로 조사되기도 했다.

기업들 대부분은 2030년을 여성 리더 확대의 기준점으로 삼고 있다. 유엔 지속가능발전목표(UN SDGs) 중 하나인 ‘성평등’ 부분에서 2030년까지 사회 전반에서 여성의 온전하고 효과적인 참여를 지향하고 있기 때문이다. 재계 관계자는 “글로벌 투자자와 연기금 등 주요 이해관계자들이 기업의 다양성 수준을 SDGs에 기반한 ESG 평가 기준으로 삼고 있어 이를 무시할 수 없다”라고 전했다. 여성 임원 비율이 일정 수준에 미치지 못할 경우, 투자 유치나 ESG 평가에서 불이익을 받을 수 있다는 ‘평가 리스크’가 실존한다는 뜻이다.

━

‘무늬만 증가?’ 한계도

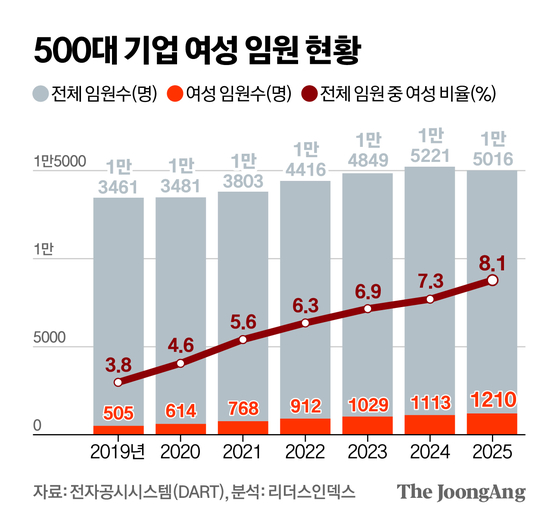

이 영향으로 500대 기업 중 376곳의 여성 사외이사 수는 2019년 대비 7.6배(38명→292명)로 늘었다. 사외이사는 통상 기업 외부의 전문가로, 내부 경영에는 직접 관여하지 않는다는 점에서 실질적인 리더십 확대와는 거리가 있다는 지적이다. 특히 34명의 여성 사내이사 중 14명(40%)은 오너 일가 혹은 친인척 출신으로 나타났다.

한 대기업 관계자는 “표면적으로는 성별 다양성이 확대되고 있는 듯 보이지만, 여전히 실제 기업 내에서 권한을 가진 핵심 임원은 여전히 남성 중심”이라며 “형식적 수치를 채우는데 급급하기보다는 경력 단절이나 승진 누락을 유발하는 구조적 문제를 해결하는 인사 시스템이 필요다”고 말했다.

김수민([email protected])