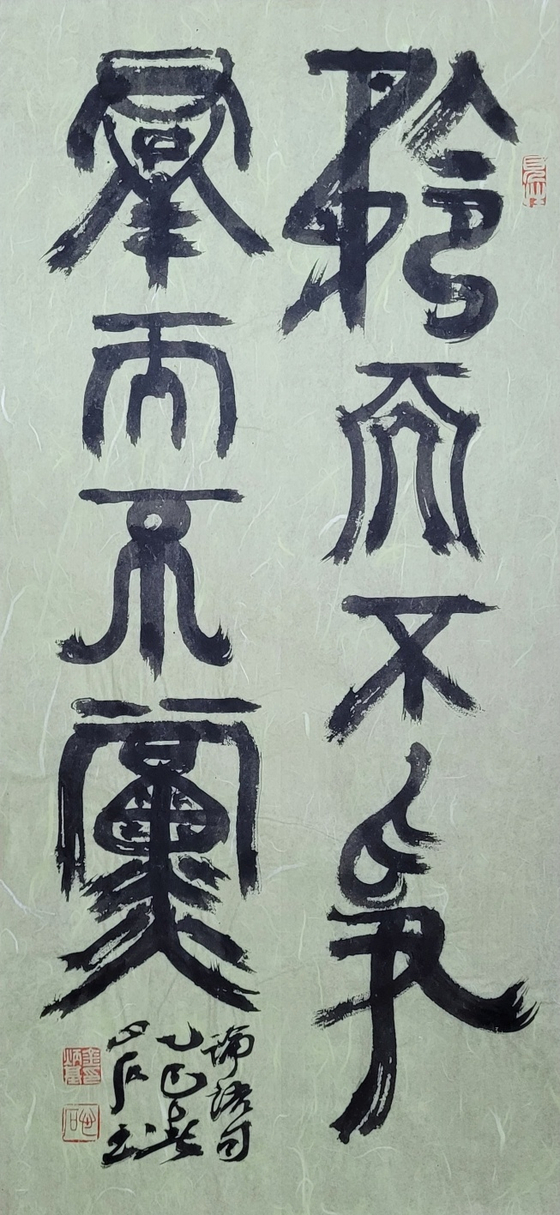

자신에 대해 긍지를 갖는 것은 꼭 필요하다. 긍지야말로 긍정적 사고와 적극적 실천의 원동력이기 때문이다. 그런데, 긍지와 오만의 경계선이 애매하다. 조금만 선을 넘으면 긍지가 오만으로 변하여 다툼을 야기하게 된다. 그래서 공자도 긍지를 갖되 다툼으로 이어지지 않아야 군자라고 했다.

12·3 계엄 이후, 다툼과 패거리 정치의 후유증이 아직도 짙게 남아있다. 오만하지 않은 긍지로 다툼을 떨쳐내고, 상부상조의 협업으로 패거리 짓기를 몰아내는 젠틀맨(Gentlemen)의 정치 즉 군자의 정치가 이루어지기를 국민은 갈망한다.