사람 도움 없이 AI로봇 혼자 수술 '척척'..."의사 없이 수술하는 날 올 것"

여느 병원에서 흔히 볼 수 있는 수술 장면 같지만 다른 게 하나 있다. 집도의가 사람이 아니다. 인공지능(AI)이다.

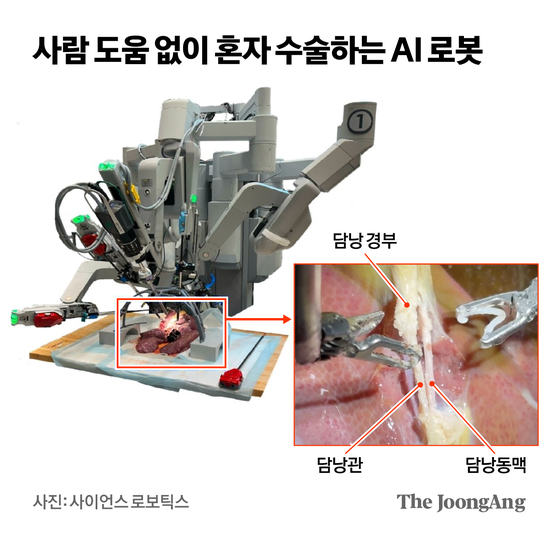

로봇공학자·외과의사 등으로 구성된 미국 존스홉킨스대 연구팀이 AI 로봇을 이용해 사람의 도움 없이 돼지 담낭 수술에 성공했다고 밝혔다. 9일(현지시간) 학술지 ‘사이언스 로보틱스’에 게재된 논문을 통해서다. 돼지는 장기의 크기·구조 등이 사람과 비슷해 의학·생명과학 연구 등에 자주 쓰인다.

논문에 따르면 연구진이 개발·학습시킨 AI(SRT-H)는 의료 로봇(다빈치 리서치 키트)을 움직여 총 8차례 ‘자율 수술’에 성공했다. 담낭절제술의 핵심 과정인 17단계 수술을 혼자 힘으로 완벽하게 해냈다. 수술 도중 실수를 했을 땐 스스로 오류 수정도 했다. 수술 시간은 담낭 1개당 평균 5분 17초. 숙련된 외과의사와 비교해 수십초 밖에 차이 나지 않았다.

자율형 의료 로봇은 기존에도 있었다. 하지만 암 조직에 대한 방사선 조사(사이버나이프)나 정맥 채혈(비봇) 등 극도로 통제된 상황에서 제한된 기능만 수행했다. 의료용 AI 연구는 주로 의료 데이터 판독(진단) 분야에서 활발하게 진행되고 있다.

이와 달리 SRT-H는 복잡한 외과 수술을 혼자 ‘척척’ 해냈다. 존슨홉킨스대 측은 “로봇이 사람의 도움 없이 최초의 현실적인 수술(1st realistic surgery)을 수행했다”고 자평했다. 연구를 주도한 김지웅 박사후 연구원(논문 교신저자 겸 제 1저자)를 이메일 인터뷰했다.

-연구 결과에 대한 의사들의 반응은

“외과의사들에게 보여줬더니 대부분 ‘놀랍다’는 반응을 보였다. 다만 돼지와 사람 몸은 해부학적 차이가 있으니, 사람에게 더 적합하게 (수술) 테크닉이나 절차를 다듬을 필요가 있다는 피드백을 받았다.”

SRT-H는 수술법을 인간에게서 배웠다. 두 명의 시연자가 총 34개 담낭을 수술하는 모습을 내시경과 로봇 팔에 달린 카메라로 지켜봤다(영상). 수술 중 실수했을 때 사람들이 내리는 수정 지시(언어)도 공부했다. 이렇게 SRT-H 학습에 사용된 영상·언어 데이터는 총 17시간 분량. SRT-H는 이를 머신러닝 기반으로 반복·모방학습을 했다. 영상과 함께 인간의 언어로 학습했기 때문에, 실시간으로 의사의 지시를 받으며 수술하는 것도 가능하다.

-언제가 외과의사 없이 사람을 수술하는 것도 가능할까

“현재 SRT-H의 자유도는 총 6단계 중 5단계(LoA IV)다. 최종 ‘완전 자율’ 단계(LoA V)에 도달하면 외과의사 없이도 수술이 가능할 거라고 상상할 수 있다. 실제로 외과의사들이 사용하는 수술 테크닉은 로봇 하드웨어로 구현이 가능하다. 소프트웨어 쪽, 즉 ‘로봇 지능’이 뒷받침된다면 언젠가 사람의 개입 없이도 많은 수술을 할 수 있을 것으로 기대한다.”

이번 연구에는 GPT-4o도 일부 사용됐다. 수술 계획을 세우는 데 쓰였다. 하지만 실제 수술 수행 능력은 SRT-H에 미치지 못했다. 오류가 훨씬 많았다. 김 박사는 “SRT-H는 외과 수술이라는 특정 도메인에 맞춰 설계되고 학습됐기 때문에, 이 영역에서는 GPT-4o보다 훨씬 정밀하고 안정적인 결과를 보일 수 있었다”고 설명했다.

-완전 자율 단계로 가기 위해 해결해야 할 과제는

“가장 큰 장애물 중 하나는 대규모 수술 데이터를 확보하는 것이다. 수술 영상과 로봇 센서 데이터가 필수적인데, 개인정보 보호 문제로 의료 데이터를 수집하거나 인터넷에서 접근하기가 어렵다. 또 다른 과제는 AI의 환각(할루시네이션)이다. 이 부분이 근본적으로 개선되지 않으면 수술실에서 완전 자율 AI 시스템을 신뢰하기 어려울 것이다.”

-다음 연구 계획은

“이번 연구는 적출한 돼지 담낭으로 실험했다. 최종 목표는 생체 실험이다. 현재 내부 계획 중이고 내년쯤 소식(연구 결과)을 전할 수 있을 것이다. 현재 개발된 시스템으로도 생체 실험이 가능하다고 본다.”

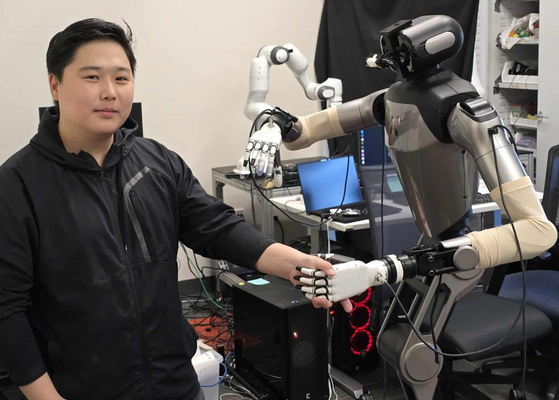

김 박사는 미국 교포다. 한국에서 초등학교를 다닌 뒤 미국으로 돌아가, 존스홉킨스대 학부·대학원(로봇공학 박사)을 졸업했다. 모교에서 박사후연구원으로 논문을 썼고, 현재는 스탠퍼드대로 옮겨 인간형 로봇(휴머노이드) 관련 연구를 시작했다.

그는 “수술뿐 아니라, 수술 중에 간호사 역할을 보조하거나 일상생활에서 가사나 노약자 돌봄 등을 수행할 수 있는 ‘범용 로봇 지능(general-purpose robot intelligence)’을 만드는 게 목표”라며 “쉽게 말해 ‘로봇판 GPT’를 어떻게 구현할 수 있을지 집중적으로 연구하고 있다”고 밝혔다.

김한별 기자 [email protected]

김한별([email protected])