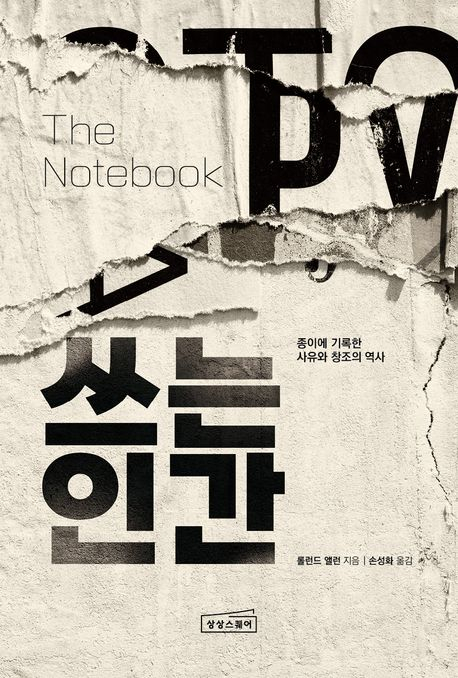

롤런드 앨런 지음

손성화 옮김

상상스퀘어

“작가님께서는 워드프로세서를 사용하시나요?” 영화 '롱아일랜드의 사랑과 죽음'(1997)에서 인터뷰어가 주인공 존 허트에게 묻는다. 그가 너무나 고루한 작가이기 때문에 해본 질문인데, 아니나 다를까 워드프로세서가 뭔지 모르는 게 분명한 주인공은 의심스러운 표정으로 답한다. “나는 쓰는 사람입니다. 나는 단어를 처리(프로세스)하지 않습니다.”

![은행가의 아들인 보카치오는 필경사들에게 돈을 주고 자신의 치발도네를 엮게 할 만큼 형편이 넉넉했다. 치발도네는 당시 피렌체에 널리 퍼져 있던 개인 선집 또는 잡문집을 가리킨다. 좋아하는 조각글을 발견하거나 유용한 내용을 찾아 옮겨 적는 개인 노트다. [사진 상상스퀘어]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/07/11/afbc3f54-915f-4034-aa78-d24b4822a33c.jpg)

『쓰는 인간』은 ‘종이 위에 쓰기’, 디지털 기기 때문에 점점 소멸하고 있는 행위의 역사를 탐구한 책이다. 원제는 The Notebook: a History of Thinking on Paper (노트북: 종이 위에서 생각하기의 역사). 레오나르도 다빈치부터 애거사 크리스티까지 작가, 과학자, 예술가 그리고 여러 노트가 등장하는 독특한 문화사이다.

문자의 발명과 글쓰기는 수천 년 전으로 거슬러 올라간다. 그러나 공책과 수첩의 출현은 종이의 보급을 전제하므로, 이 책은 실질적으로 이탈리아 르네상스부터 시작한다. 피렌체는 상인의 회계 장부, 화가의 스케치북, 가계부 등등 노트의 범주에 들어간다고 인정할 수 있는 모든 것들의 탄생지였던 것 같다. 집안에서 사용하는 가계부는 한쪽에 아이의 탄생일과 결혼일, 부모의 사망일 등을 따로 기록하고는 했으므로 족보의 역할도 겸했다.

이탈리아를 방문했다가 이 노트 제품과 문화에 감명받은 초서는 이를 영국에 가져왔다. 뒷날 ‘아는 것이 힘이다’의 프랜시스 베이컨은 자신이 28권의 노트를 동시에 사용 중이라는 사실을 깨닫는데, 영국에 이 정도로 노트 문화가 보급되기까지는 초서 이후 두 세기가 흘러야 했다.

![레오나르도 다빈치의 노트 가운데 '코덱스 트리불자누스'의 일부. 권위 있는 라틴어에서 온 단어들을 열거해 놓은 사이에 그려 놓은 얼굴 모습은 그의 노트에 반복적으로 나오는 이미지다. [사진 상상스퀘어]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/07/11/61b82541-bf12-4f7e-aa70-82d430f1383c.jpg)

가장 위대한 노트 사용자는 레오나르도 다빈치이다. 그가 남긴 방대한 노트에는 수많은 소묘, 인체 해부도, 여러 기계 발명 도안(흔히 ‘레오나르도의 헬리콥터’라고 부르는 것을 포함하여) 등이 들어가 있다. 남아 있는 레오나르도의 노트는 6천 장이며, 이는 원본의 1/4일 것이라고 추정된다. 연구자들은 “이와 비슷한 건 사실 없다”고 말한다. 너무 눈부셔서 역사에 포함시키기가 주저될 정도라는 것.

레오나르도의 노트는 현재 ‘코덱스(필사본)’라는 이름과 일련번호가 붙어 관리되고 있다. 이는 오해의 소지가 있는 명칭이다. 그로서는 노트는 완성작이 아니라 생각을 전개하기 위한 도구였을 뿐이기 때문이다.

![15세기 후반 이탈리아에서 작성되기 시작해 100여 년 동안 여러 사람의 주석이 달리며 음악 교재로 쓰인 노트의 일부. 호주 태생의 음악가이자 수집가 루이즈 핸슨다이어의 수집품으로 'LHD 244'라고 불린다. [사진 상상스퀘어]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/07/11/fbc1042b-4d8d-470f-b01b-7761f8483cd8.jpg)

노트를 하나의 작품으로 보게 되는 오류를 저자도 완전히 피했다고 보기는 힘들다. 후반으로 갈수록 항해일지, 기상일지 등 종류가 계속 추가되는데 어느 틈엔가 기록물의 장르를 논한다는 느낌이 들기 때문이다. 이는 노트가 인간의 생각의 실험실이자 정거장이라는 관점과 꼭 맞지는 않는다.

이 책의 기발한 점은 회계 장부를 노트의 역사에 포함시킨 것이다. 이런 장부 자체가 사업 현황을 따져 보기 위한 스케치로 출발했으므로 당연한 일일지도 모른다. 반면 일기를 포함시킨 것은 조금 이해하기 어렵다. 일기는 변경 불가능한 개인사적 기록이라는 점에서 자유로운 노트와 구분되지 않을까. 이 책에도 언급되는 나치 시대 빅토어 클렘페러의 일기나 안네 프랑크의 일기를 노트라고 부를 수 있을지는 의문이다.

![16세기 네덜란드 어시장 경매인 아드리안 쿠넌이 육필로 만든 '피스북'(물고기책)의 일부. 1577년 해변에 올라온 향유고래 모습이 담겨 있다. [사진 상상스퀘어]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/07/11/335a60f7-af2a-486d-826b-2f372c9a568d.jpg)

과거 노트에서 오늘날에도 변함없는 인간의 성정이 불가피하게 드러날 때도 있다. 예컨대 친구들의 서명을 공책 하나에 모은 ‘우정 노트’가 그렇다. 독일인들이 사랑하고 영국인들이 간지럽다고 기피한 형식인데, 이게 페이스북 같은 데로 이어지고 있다고 생각하면 유쾌한 기분이 든다.

『쓰는 인간』은 역사를 통해 노트 쓰기와 생각의 동일함을 보여주려는 책이다. 놀라운 결론은 아니다. 이미 우리가 경험으로 알고 있던 것이다. 결국 노트를 쓴다면 앱보다는 종이에 쓰는 게 모든 면에서 낫다. 심지어 정신 건강에도 좋다. 조만간 손으로 글씨를 쓸 때만 활성화되는 뇌의 영역에 대해 과학자들이 더 좋은 사진을 찍고 더 결정적인 설명을 제공하는 날도 올 것이다. 로댕의 '생각하는 사람'은 지금이라도 수첩과 펜을 쥔 모습으로 교체되는 게 맞을 것 같다.