지난 10일 결정된 내년도 최저임금은 시간당 1만320원이다. 이를 주 40시간 기준으로 환산하면 월 215만6880원이 된다. 올해(209만6270원)보다 월 6만610원 인상됐다. 이에 맞춰 육아휴직급여·실업급여 등 각종 수당도 약 6만원가량 함께 오를 예정이다.

최저임금 인상의 영향을 가장 크게 받는 제도는 실업급여(구직급여)다. 이번에 최저임금이 2.9% 상승하면서 실업급여 하한액은 월 198만1440원으로 올라, 상한액인 198만원을 초과하게 됐다. 상한액과 하한액이 뒤바뀐 것은 10년 만의 일이다. 실업급여의 상한액은 고용노동부가 정한 기초일액(실업급여 산정 기준이 되는 하루 임금, 11만원)의 60%로 고정돼 있다. 하지만 하한액은 최저임금의 80%로 산정되기 때문에 최저임금 인상에 따라 역전 현상이 나타났다. 또 실업급여 하한액인 월 198만1440원이 최저임금을 받고 일하는 근로자의 월간 실수령액(약 189만1000원)보다 많아지게 됐다. 실업급여는 세금을 떼지 않다 보니(비과세) 나타난 현상이다.

고용노동부는 당분간 실업급여를 하한액인 198만1440원 단일 기준으로 지급할 수 있다는 입장이다. 그러나 향후에는 고용보험심사위원회 논의를 거쳐 상한액을 인상하거나 하한액 산정 기준을 조정하는 방안에 대한 검토가 필요한 상황이다. 실제로 2019년에도 하한액 산정 기준을 최저임금의 90%에서 80%로 낮추는 동시에, 상한액 기준 역시 일일 기초일액의 50%(당시 13만2000원)에서 현행 기초일액 11만원의 60%로 변경한 전례가 있다.

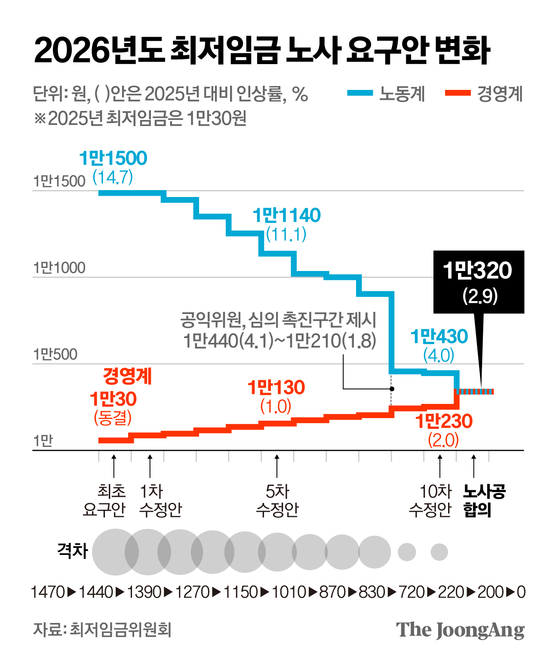

하지만 ‘반쪽짜리 합의’란 반론도 있다. 심의촉진구간 제시에 반발한 민주노총 소속 근로자위원 4명이 회의에서 이탈하면서, 한국노총 근로자위원 5명만 참여한 채 합의가 이뤄졌기 때문이다. 심의촉진구간은 근로자 측과 사용자 측 사이 합의가 난항을 겪을 경우 공익위원이 제시하는 최저임금 상·하한액을 뜻한다.

올해도 노사 간 첨예한 입장 차이로 인해 최저임금 심의는 법정 기한인 지난달 29일을 넘겨 80일 만에 마무리됐다. 또한 경영계와 노동계가 각자의 입장만 고수하다 공익위원들이 심의촉진구간을 제시하는 구조도 되풀이됐다.

공익위원 간사인 권순원 숙명여대 경영학부 교수는 “노사 간 대립이 반복될 수밖에 없는 현행 최저임금 결정 구조에서는 심의촉진구간 사용이 불가피한 측면이 있다”며 “플랫폼 노동자에 대한 최저임금 적용 요구도 커지고 있는 만큼, 최저임금 결정 제도 전반에 대한 개선 논의가 국회 차원에서 이어지길 바란다”고 말했다.

김영훈 고용노동부 장관 후보자도 인사청문회 질의서에서 “현행 제도는 노사 갈등과 대립이 반복되면서 최저임금 결정에 대한 피로도가 높고, 사회적 신뢰와 수용성이 부족하다”며 제도 개선의 필요성을 시사했다.

김연주([email protected])