지난 12일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 제47차 유네스코 세계유산위원회에서 ‘반구천의 암각화(Petroglyphs along the Bangucheon Stream)’가 세계유산 목록에 최종 등재되면서 한국의 17번째 세계유산이 됐다. 2010년 세계유산 잠정목록에 등재된 후 15년 만의 결실에 관계기관 및 학계·시민사회가 들썩이고 있다.

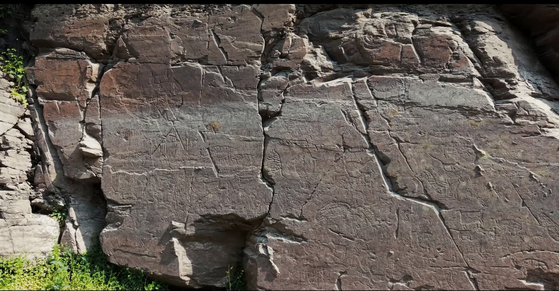

반구천 암각화란 울산시 울주군 언양읍 대곡리 반구대 암각화와 천전리 암각화를 아우르는 단일 유산을 말한다. 1970년 발견된 천전리 암각화(73년 국보 지정)엔 높이 약 2.7m, 너비 10m 바위 면을 따라 각종 도형과 글, 그림 등 620여 점이 새겨져 있다. 이어 1971년 발견된 반구대 암각화(95년 국보 지정)는 높이 약 4.5m, 너비 8m(주 암면 기준) 면적의 바위 면에 고래사냥 그림을 포함해 약 300점의 동물과 사람 그림이 확인된다. 약 6000년 전 신석기 말부터 청동기 초에 걸쳐 제작된 것으로 추정된다.

세계유산위원회는 이들을 최종 등재 결정하면서 ‘선사 미술의 걸작’이란 점을 높이 샀다. 세계유산 운영 지침 10가지 기준 가운데 첫 번째 ‘인간의 창조적 천재성이 만들어낸 걸작을 대표해야 한다’와 세 번째인 ‘문화적 전통 또는 현존하거나 이미 사라진 문명의 독보적이거나 적어도 특출한 증거가 되어야 한다’는 조건을 충족했다면서다. 한국의 17가지 세계유산 가운데 앞서 첫 번째 ‘창조적 걸작’ 조건을 충족한 건 석굴암·불국사(1995년)뿐이다. 이탈리아 ‘발카모니카의 암각화’ 등 기존 33건 세계유산 암각화와 견주어도 독보적인 평가다.

반구천세계유산등재추진단 소속으로 파리 회의에 참석한 최현숙 울산암각화박물관장은 13일 중앙일보와 통화에서 “세계적으로 여러 암각화가 있지만 반구천 암각화는 유럽이나 아메리카대륙과 다른, 동아시아 연안의 생업 환경을 설명하는 데다 완성도가 뛰어난 선사미술이란 점을 등재신청서에서 강조했고, 그런 가치가 인정받아 기쁘다”고 했다. 실제로 대곡리 암각화의 경우 묘사된 고래가 50마리 이상인데 이 가운데 혹등고래·귀신고래 등 종류를 분별할 수 있는 그림이 최소 7종에 이른다. “하나의 바위 면에 완성도 높은 기법으로 수십 마리 고래 그림이 발견된 사례는 거의 없는 데다 예술적으로도 최고 수준”(최초 발견자 문명대 동국대 명예교수)이란 설명이다.

15년 걸린 등재 과정도 주목할 만하다. 1970년대 초 잇따라 발견된 울주 암각화는 당시엔 언론 주목을 받았지만 이후론 고고미술사학계 안에 관련 논의가 머물러 있었다. 그러다 울산시가 1997년 광역시로 승격되면서 문화관광자원 발굴 차원에서 관심 사안으로 떠올랐다. 국가유산청(옛 문화재청)과 협업 속에 2010년엔 유네스코 세계유산 잠재목록에도 등재됐다.

문제는 정식 등재에 요구되는 유적의 진정성(Authenticity)과 완전성(Integrity) 기준에 미흡하다는 점이었다. 암각화 발견 이전인 1965년 대곡천 하류에 건설된 사연댐이 홍수 조절 등을 위해 수위를 높일 경우 그림이 물에 잠기는 일이 반복되면서 훼손 우려가 일었기 때문이다. 2005년 대곡댐 건설 후 연중 침수 일수가 90일 이내로 줄긴 했어도 유네스코 측은 원형을 유지할 수 있는 관리·보호 체계부터 갖추라는 입장이었다. 최종 신청서 제출을 담당하는 국가유산청(옛 문화재청)과 울산광역시 및 환경단체 간의 침수 해결안 공방이 계속됐다. 그 사이 남한산성(2014), 산사(2018), 한국의 갯벌(2021), 가야고분군(2023) 등이 잇따라 등재됐다. 세계유산위원회는 매년 1개 국가에 1개 등재신청서를 심의하고 탈락 시 5년간 신청하지 못하도록 규정하고 있어 관련 단체에선 “국내 후보가 되는 게 양궁 국가대표 선정처럼 바늘 구멍 통과 수준”이란 푸념까지 나왔다.

![1971년 발견 당시의 반구대 암각화. 당시 크리스마스인 12월 25일에 발견돼 '크리스마스의 선물'로 부른다. [사진 김호석]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/07/13/71c30313-9a81-4b42-8755-2afe427ddbe8.jpg)

한반도 암각화 및 고분벽화를 40년간 연구해온 전호태(역사문화학) 울산대 명예교수는 “전세계적으로 선사시대 미술 유물이 희귀하고, 특히 반구천 암각화의 경우 육지 수렵과 해양 수렵이 함께 표현돼 있어 독자적 가치가 크다”면서 “수천년간 성스러운 공간으로 여겨지며 선사 및 역사시대 흔적이 남아있는 암각화 유적이 지속가능하게 관리되길 바란다”고 했다. 황선익(한국역사학) 국민대 교수도 “유네스코 등재 과정에서 사연댐 논란을 포함해 십수년간 암각화 보존에 관한 논의 수준이 높아진 것이 큰 성과”라면서 “한국의 등재 유산이 고분·사찰·전각 등에 이어 암각화까지 장구한 역사를 아우르게 된 것도 뜻깊다”고 말했다.

한편 북한이 신청한 ‘금강산(Mt. Kumgang - Diamond Mountain from the Sea)’도 13일(현지시간) 유네스코 세계유산 등재가 결정됐다. 이로써 북한은 ‘금강산’과 ‘고구려 고분군’(2004년), ‘개성역사유적지구’(2013년) 등 세계유산 3건과 인류무형문화유산 5건을 보유하게 됐다.

강혜란([email protected])