그래서인지 기독교·이슬람·힌두교·유대교·불교가 공존하는 토론토가 편하게 느껴진다. 다문화·다종교적 경험이 내 학문의 정체성을 빚어냈다. 고대 그리스 고고학자이자 간다라 미술 연구자, 로버트 호 불교학센터의 소장으로 일하고 있는 이유이기도 하다.

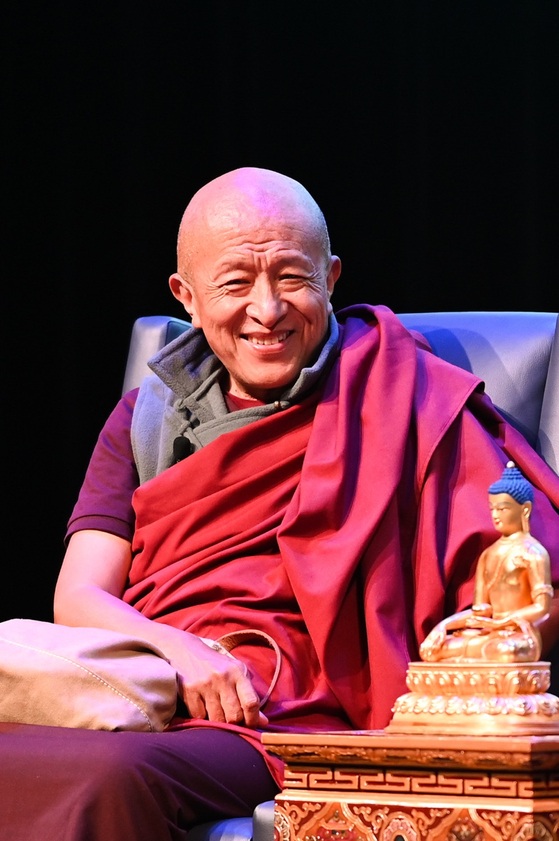

정신 건강이 육체적 건강만큼이나 중요하다는 린포체의 말에 나는 그 분야에 뒤처진 한국을 생각하며 안타까워했다. 그는 또한 인공지능(AI) 기술을 변화하는 시대의 필연적인 일부로 보고 적극적으로 배워야 한다고 했다. 오히려 AI가 불교적 시각에서 좋은 소식이라며 우리 스스로의 정체성에 대해 깊은 질문, 인간성에 대한 성찰을 이끈다고 했다.

김승중 고고학자·토론토대 교수