삶의 표현에는 세 종류가 있다. 문화는 삶을 느끼게 하고, 드높이고, 변화시킨다. 이 셋은 같은 얘기인 듯이 보이지만 성질이 다르다. 어느 것에 집중하느냐에 따라서 문화의 향방과 수준이 크게 변할 수 있다. 문화는 공동체의 사안이기 때문에 문화정책이 필수불가결하다.

지원금 의존 예술가 소통에 소홀

독자와 관객은 감상능력 떨어져

노벨상 받은 한강 소설 어려워 해

문화 깊이 즐기는 능력 키워줘야

독자와 관객은 감상능력 떨어져

노벨상 받은 한강 소설 어려워 해

문화 깊이 즐기는 능력 키워줘야

문화 정책의 목표는 특정 문화를 주도하는 게 아니라, 문화를 이루는 요소들의 활기를 북돋는 것이다. 그것을 통해 문화 요소들의 자발적 생장력이 크게 늘어날 수 있다. 좋은 문화정책은 문화의 창조력을 배가시킨다.

문화를 이루는 요소를 ‘사람’ ‘내러티브’ ‘특성’ ‘질(質)’ 넷으로 요약할 수 있다. 이 중 사람과 질에 초점을 맞추어 보자.

사람은 창작자와 수용자(독자·관객·청중)로 나뉜다. 한국 당국의 문화 정책은 창작자에게 과도하게 집중되어 있다. 한국의 본격 문화예술은 자급자족이 불가능하다.(그 원인으로는 흔히 인구의 부족을 든다.) 반면 국부는 점점 불어났다. 그래서 나라가 문화예술인들을 지원하는 일에 막대한 돈을 썼다. 그러나 이 지원책은 심각한 문제점을 안고 있다. 문학에 한해서 말해보자.

본래 작가는 독자와의 긴장을 통해서 자신의 문학을 벼린다. 그런데 나라의 지원금에 의존하다 보니, 독자 보다 심사제도에 더 신경을 쓰게 되었다. 그래서 독자와의 소통로를 잃어버렸다. 또한 지원금은 문인 소수에게만 베풀어진다. 문인 상당수는 이 지원금 제도에서 소외되어 있다. 제도의 근본적인 전환이 필요하다. 지원금이 아니라 기초 생계를 지원하는 제도로 바꿀 필요가 있다. 정기적인 생활지원금을, 소수가 아닌 여러 사람이 받을 수 있는 환경이 만들어져야 한다.

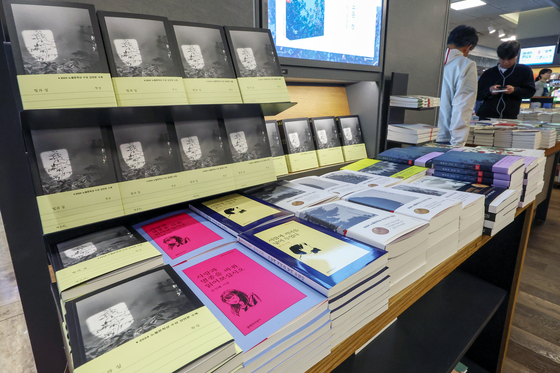

또한 수용자의 문제가 있다. 문화정책이 창작에만 집중되다 보니 수용자의 예술을 이해하는 안목이 정체되었다. 한국의 작가가 노벨문학상을 수상하여 그 작가의 작품이 베스트셀러가 되었다. 그런데 비교적 난해한 편이라고 알려진 그 작가의 작품을 끝까지 읽은 독자의 비율은 희박하다는 소문이 끊임없이 퍼진다. 수용자에 대한 무관심과 정책의 부재는 수용자의 문화적 능력을 함양할 수 없게 한다. 한국인의 독서율이 최저 수준이라는 통계가 나와 있어도 탄식밖에 할 게 없는 처지이다.

예술적 안목은 교육의 산물이다. 문화 교육은 어린 시절부터 해야 한다. 어렸을 때 책을 읽은 사람만이 나이 들어서도 서가에서 책을 뽑는다. 유년기에 독서를 체질화하지 않은 사람들에게 책을 읽으라고 강권하는 건 본말이 전도된 행위다.

이보다 더 중요한 것은 우수한 독자만이 우수한 문학을 요구할 수 있다는 것이다. 왜냐하면 수용자들만이 그 집단의 문화적 특성과 가치를 조성할 수 있기 때문이다. 특정 작가의 작품성이 아무리 뛰어나더라도 한국문학으로서가 아니라 한 개인의 성과로서 인지되는 한, 한국문학은 발전할 길이 요원하다. 그리고 그것이 지금 우리에게 닥쳐 있는 현실이다.

그러니 바탕 환경이 열악하더라도 무언가를 해야 한다. 문화 정책을 창작자 중심에서 수용자 중심으로 전환할 필요가 있다. 이때 수용자들을 생산자로 착각해서는 안 된다. 시민의 창의력을 고양한다고 선동적인 행사들을 남발해서는 안 된다. 우선은 문화를 이해하고 깊이 누릴 수 있는 능력을 개발하는 게 중요하다. 그 능력이 무르익으면 수용자 스스로 문화 창조에 대한 의욕을 품을 것이다.

‘질’에 대해서도 짧게 얘기해보자. 질에는 기술적 질과 정신적 질이 있다. 기술적 질은 사는 맛을 담당하고 정신적 질은 삶의 의미에 대한 이해를 담당한다.

한국 문화의 기술적 질은 세계 일급 수준이다. 한류의 댄스음악과 드라마가 그 수준을 그대로 보여준다. 역동성과 섬세함에서 한국문화는 세계의 대중문화를 압도하고 있다.

그러나 정신적 질은 안타깝게도 밑바닥을 헤매고 있다. 생에 대한 깊은 성찰을 한국문화가 감당하지 못한다는 얘기다. 이는 무엇보다도 문화적 향유를 당장의 쾌락을 소비하는 데 쓰기 때문이다. 기술적 질은 감각의 말단을 자극하고 정신적 질은 심장을 두드린다. 감각의 말단에서는 도파민이 분비되는데, 심장의 심한 고동은 때로 고문이 되기도 한다. 그래서 ‘문화를 그냥 즐기면 안 되나?’라는 질문이 당연히 나온다. 그러나 거기에 머무르면 현재의 삶을 무한히 확대재생산 할 수 있을 뿐이다.

현재의 삶을 세계의 공진화에 기여할 미래의 삶을 만드는 자양분으로 삼는 것, 그것이 진정한 문화의 힘이다.

정과리 문학평론가·연세대 명예교수