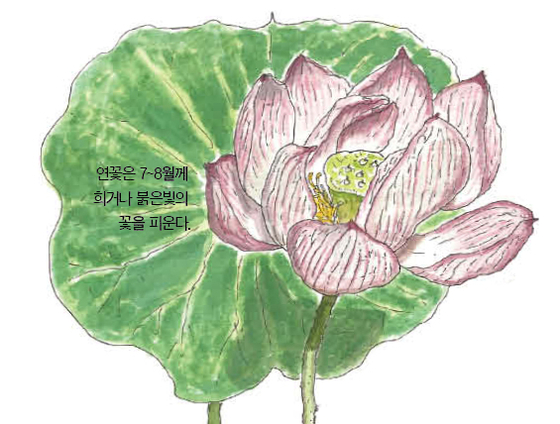

여름 하면 떠오르는 꽃들이 있습니다. 능소화·참나리·자귀나무·배롱나무가 떠오르는 가운데, 또 하나가 있죠. 바로 연꽃입니다. 연꽃은 연이라고도 해요. 한자로는 연(蓮)이라고 쓰는데 영어로는 ‘Lotus’라고 합니다. 학명은 ‘Nelumbo nucifera’인데요. 여기서 nucifera는 ‘견과를 품고 있다’는 의미라서 연밥 안에 씨앗이 박혀있는 것을 보고 이름을 지은 듯하죠. 인도가 원산지로 중국을 통해 우리나라에 전해졌어요. 보통 식물 자체보다 반찬으로 먹는 연근조림으로 익숙하지요.

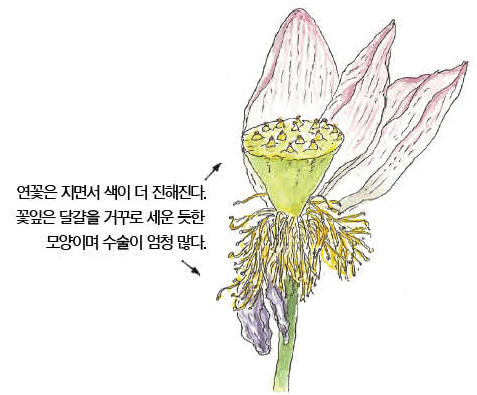

진흙 속에서 자라나 청결하게 피어나는 연꽃은 연못에 주로 식재되어 있는데, 도심에서는 연못 보기가 쉽지 않습니다. 그래서 연을 보러 근처 절에 가기도 합니다. 절 앞마당에는 종종 물 담은 화분에 연꽃을 심어놓기도 하고, 연을 심은 연못도 있거든요. 그런데 왜 절에는 대부분 연꽃이 있는 걸까요.

불교와 연꽃은 관계가 깊기 때문입니다. 후에 석가모니가 되는 고타마 싯다르타를 잉태했을 때 마야부인이 태몽으로 연꽃 꿈을 꾸었다고도 하고, 석가모니가 태어나자마자 바로 일곱 걸음을 걸었는데 걷는 자리마다 연꽃이 피었다고도 합니다. 왠지 신화와 같은 느낌이죠. 그런 이유 말고도 연꽃의 생태와 연관 지어서 불교에서 추구하는 3가지의 상징성이 있습니다. 첫째로 진흙에 뿌리내리고 있지만 깨끗하고 멋진 꽃을 피우는 순수함, 둘째로 꽃이 필 때 연밥도 생기고 그 안의 씨방도 함께 익는 것이 과거와 현재와 미래의 연결이며, 셋째로 씨앗이 물속에 떨어져 오랜 시간이 흘러도 썩지 않는 것이 불교의 진리와 같다고 보는 것입니다.

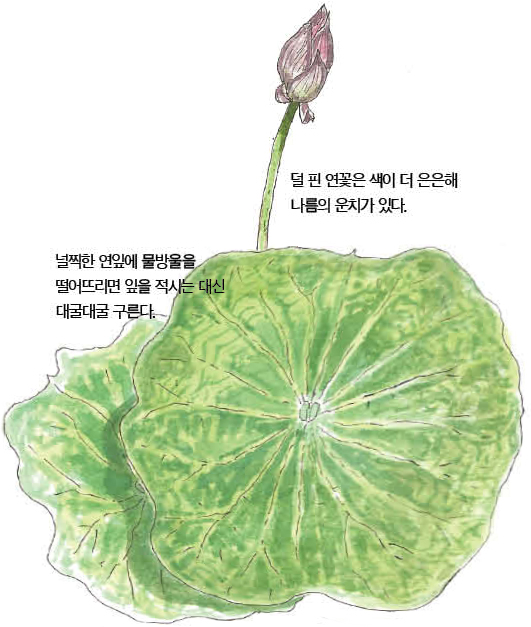

무더운 여름, 해야 하는 일들은 넘치는 데 지치고 힘들어서 잡생각이 나고 그저 시원한 에어컨 밑에서 팥빙수나 먹으면서 쉬고 싶은 마음이 가득하죠. 이럴 때 은은한 색으로 밝게 피어 흔들리는 마음을 다시 한번 잡아주는 것이 연꽃이 가진 가장 멋진 매력 아닐까요. 자연은 늘 우리 곁에서 나태해지는 인간을 바로잡아주는 현자 역할을 하는 듯합니다. 더운 여름이지만 어떤 나무, 어떤 풀이 여러분을 지혜롭게 하는지 한번 찾아보는 것도 좋을 것 같습니다.

※외부 필진 칼럼은 본지 편집 방향과 다를 수 있습니다.

김현정([email protected])