시작은 파리 외곽의 마구간이었다. 1969년 프랑스에 간 김창열(1929~2021)이 작업실 겸 거처로 삼은 곳이다. 화장실도 없어 밖에 담아둔 물로 세수하던 어느 날 아침, 옆에 뒤집어둔 캔버스에 물방울이 튀었다. 캔버스 뒷면에 맺힌 크고 작은 물방울에 햇빛이 비쳐 찬란한 그림이 됐다. 이 물방울을 50년 넘게 그리게 될 줄은 당시 화가도 몰랐을 거다.

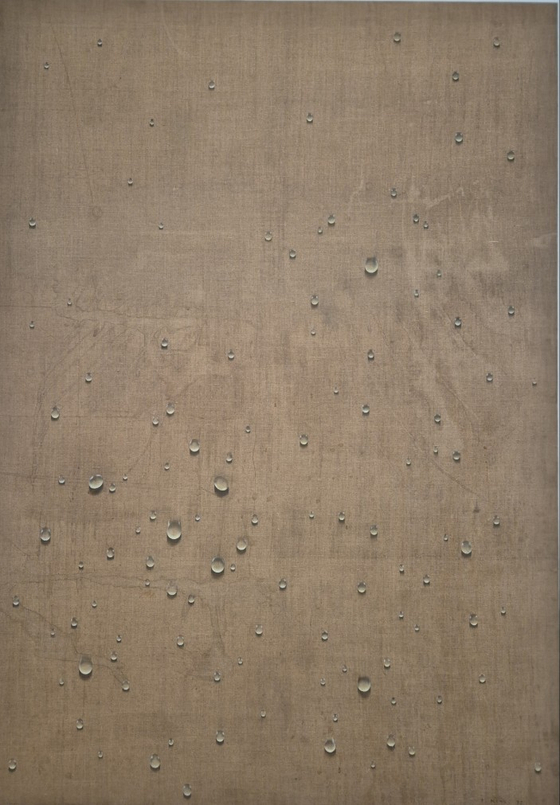

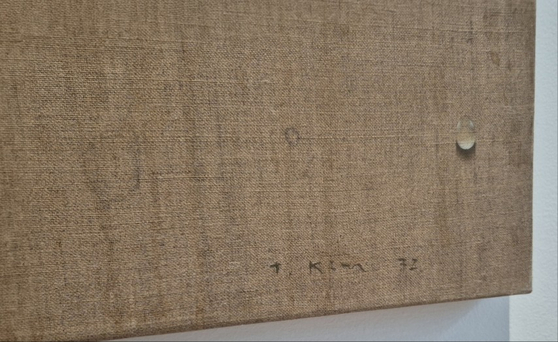

제주도립 김창열미술관에서 열리는 두 전시에서 ‘물방울 화가’의 시작을 볼 수 있다. 먼저 20일까지 열리는 ‘물방울의 방 1972~83’에는 1972년작 ‘물방울 PK73002’부터 1983년까지 11년간 이어진 초기 물방울 10점을 걸었다. 1970년대 물방울 시리즈는 물방울이 캔버스에 맺혀 있는 듯한 착각을 부른다. 다가가면 그저 캔버스에 물감 찍어 놓은 모습, 그 공허함이 관객의 발길을 더욱 잡아끈다.

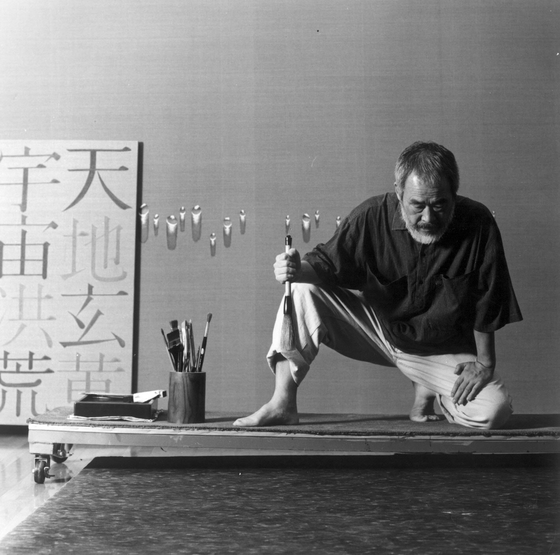

스프레이로 뿌리는 기법을 쓰던 당시의 작업을 김창열은 ‘초사실주의적 작업’이라 불렀다. 1970년대 후반 이후 스프레이를 놓고 붓으로 그리기 시작했다. 맺히기만 하던 물방울도 표면에서 흐르고 흡수되는 다양한 물리적 형상이 됐다.

김창열은 1929년 평안남도 맹산에서 태어났다. 물이 많은 이 고장에 대해 그는 “텅 빈 모래사장을 둘러싸고 물이 흐른다. 왁자지껄 뛰놀던 아이들은 모두 어디로 갔을까”라고 돌아봤다. 해방 공간의 혼란기, 16세에 월남했다. 반공주의 문구가 담긴 낙서를 하다 적발돼 고초를 겪은 뒤였다.

이쾌대의 성북회화연구소에서 그림을 배워 1949년 서울대 미대에 입학했다. 6ㆍ25로 학업이 중단되자 1951년 경찰전문대학에 들어갔다. 군에 가는 대신 경찰이 됐지만 공비 토벌에 동원됐고, 4ㆍ3 사건의 상흔이 생생한 제주에서 1년 반을 근무했다. 전쟁이 끝나고 다시 서울대로 돌아가려 했지만 월북 화가 이쾌대의 연구소 조교로 있던 경력이 문제가 됐다. 1962년까지 경찰전문학교 도서관에서 근무하며 틈틈이 그렸다. 1965년 상파울루 비엔날레 참가 후 뉴욕에 눌러앉았다. 1969년 파리로 넘어갔다. 어두운 화면 한가운데 물방울 하나가 맺혀 있는 ‘밤에 일어난 일’(1972)이 첫 물방울 그림이다.

“치유되지 않는 상처는 아직까지도 가끔 날 아프게 한다. 특히 6ㆍ25 전쟁의 상처는 너무나 깊다. 20살이라는 젊은 나이의 나는 마치 맹수에게 물어뜯긴 것처럼 괴로웠다. 용케도 잘 살아남았다는 생각이 든다”라고 1997년 돌아봤듯 전쟁의 상처, 혼자 살아남았다는 죄책감이 물방울을 지배하는 눈물의 정서다. 물방울은 그에게 수행이자 진혼, 속죄였다.

다음 달 24일까지 열리는 김창열ㆍ하인두 2인전 ‘내 속에 꿈틀거리는 한 가닥 진심’에서는 ‘무제’(1958)ㆍ‘제사’(1964)ㆍ‘제전’(1967) 등 물방울 이전의 그림을 볼 수 있다. 경남 창녕 태생의 하인두(1930~89)는 김창열보다 한 살 아래다. 이들은 해방 후 한국에서 미술 교육을 받으며 성장한 1세대 작가다. 1957년 김창열ㆍ박서보 등과 현대미술가협회를 창립, 전후 앵포르멜 양식을 이끌었다. 캔버스에 거칠게 짓뭉개듯 그리는 추상 미술운동이었다.

20대 청년 작가의 기수였던 하인두의 운명은 1960년 바뀌었다. 길에서 우연히 만난 친구와 지인(당시 민족일보 부산지국장)을 집으로 데려온 뒤였다. 지인은 경찰에 체포됐고, 신고하지 않은 하인두는 국가보안법상 불고지죄로 체포됐다. 옥살이 후 사회적 고립, 경제적 어려움에 시달리던 그의 곁에 끝까지 머문 친구가 김창열이었다.

“나의 재판장엔 가족들과 단 한 사람의 친구가 있었다. 김창열이었다. 그는 그때 현직 경관이었다. 나는 그 친구의 각별한 정의(情誼)를 평생 잊을 수 없다”는 게 하인두의 회고. 활동이 국내에 제한된 하인두는 전통과 동양정신을 탐구하며 ‘만다라’ 시리즈를 남겼다. 뉴욕을 거쳐 파리로 건너간 김창열은 물방울에 몰두했다. 전시에선 어딘가 닮았던 두 사람의 초기작과 각자의 세계로 향한 대표작 23점을 볼 수 있다.

전쟁 중 제주에서 경찰로 근무한 인연으로 김창열이 기증한 220여 점으로 2016년 제주도립 김창열미술관이 개관했다. 작가는 “탁발하고 다니던 스님이 멈춰서 쉴 만한 공간을 얻은 듯하다”는 소감을 내놓았다.

작고 전까지 30년 넘게 가족과 생활했던 서울 평창동 자택과 작업실은 2022년 종로구가 매입, 내년 초 ‘김창열 화가의 집’으로 개관한다. 고향 잃고 떠돌던 그가 만년에 정착한 곳이다. 국립아시아문화전당ㆍ환기미술관의 우규승 설계. 리모델링은 김창열미술관을 설계한 플랫폼아키텍처의 홍재승ㆍ최수연 소장이 맡았다. 지하 1ㆍ2층 작업실은 붓과 물감, 캔버스, 책상 위 물건 하나까지 생전의 모습 그대로 보존된다. 9월엔 국립현대미술관 서울에서 김창열 회고전을 연다.

권근영([email protected])