AI ‘간택’ 받는 콘텐트 만드는 법

경제+

검색의 시대, 검색 결과 상단 노출을 위해 치열한 마케팅 경쟁을 벌여 온 이들의 전장(戰場)이 서서히 옮겨가고 있다. 구글, 네이버 검색창 대신 이들이 향한 곳은? 챗GPT나 제미나이, 퍼플렉시티 등 인공지능(AI) 검색 판이다. 앞서가는 마케터들 사이에선 최근 AI의 ‘간택’을 받을 수 있게 콘텐트를 작성하는 비기(祕器), ‘답변엔진최적화(AEO)’가 주목받고 있다. 탈법과 합법 사이를 오가는 어뷰징(조회 수 조작)과는 차원이 다른 얘기다. AI의 취향을 알고 맞춤형 콘텐트로 AI검색 답변이나 출처에 자기 콘텐트가 노출될 확률을 높이는 정공법이다. AEO 기법이 무엇인지부터, 어떻게 적용해야 효과적인지까지 살펴봤다.

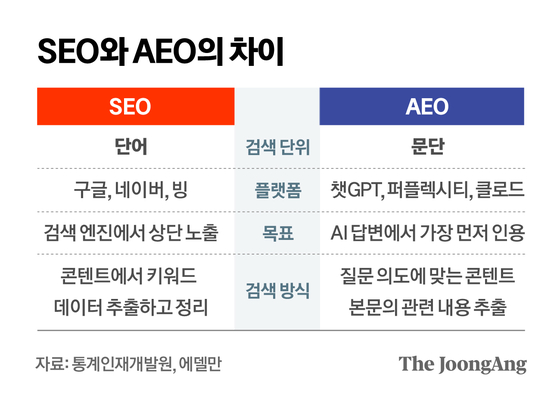

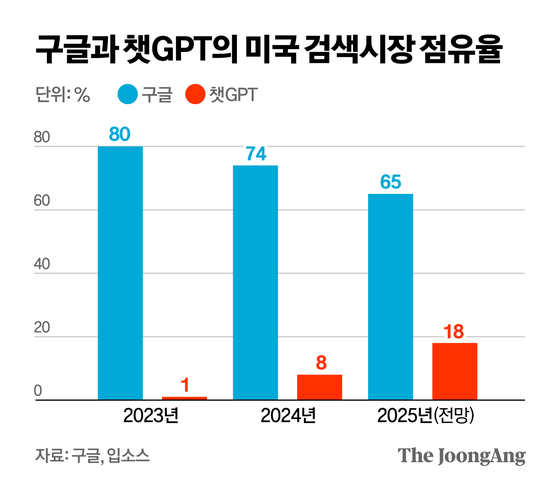

일찍이 검색엔진최적화(SEO, Search Engine Optimisation)가 있었다. 검색 엔진이 대세인 시절, 검색자 의도에 맞춰 웹페이지와 콘텐트를 제작하고, 이 페이지가 검색 결과에서 잘 노출되게 해 트래픽을 늘리는 방식의 마케팅이다. 하지만 2022년 챗GPT가 등장한 뒤, 사람들의 정보를 찾는 방식이 달라지기 시작했다. 글로벌 마케팅 리서치 업체 입소스에 따르면 첫 번째 검색 도구로 챗GPT를 사용하는 비중은 2023년 1%에서 지난해 8%로 껑충 뛰었다. 올해는 18%까지 오를 것으로 예상된다. 구글을 선택한 비중은 2023년 80%에서 지난해 74%, 올해는 65%까지로 떨어질 전망이다.

상황이 이렇다보니, 기업은 검색 결과뿐 아니라 AI 답변에서도 자사 기업 관련 내용이 더 상단에, 더 자주 노출되길 원하게 됐다. 이를 위해 등장한 마케팅 기법이 AEO다. AEO에 대한 관심이 커지면서 관련 기업의 가치도 커졌다. 미국의 AEO 전문 스타트업 프로파운드(Profound)는 지난해 11월 시드 투자에서만 350만 달러(약 50억원)를 끌어모았다. 올해 6월엔 엔비디아가 주요 투자자로 참여한 가운데 2000만 달러(280억원) 규모 시리즈A 투자를 받았다.

AEO는 광고비가 넉넉하지 않은 스타트업 마케터, ‘1인 기업가(솔로프리너)’들이 적용하기 좋은 기법이다. 검색 페이지 상단에 노출되기 위해선 경쟁적으로 광고비를 올려야 하는데, 아직 AI엔 광고비를 뿌리지 않아도 답변에 인용될 기회가 있어서다. 기업 간 거래(B2B)를 전문적으로 한다면 효과가 더 좋다는 평가가 나온다. AI 이용자들은 마트에서 어떤 운동화를 구매할지보다 그래픽처리장치(GPU)를 어떻게 구할 수 있는지 더 많이 물어보기 때문이다. 일반 소비재보다 전문 지식이 필요한 질문을 더 많이 한다는 의미다. 이 때문에 B2B 기업에 더 유리할 수 있다는 것. 국내 고객관계관리(CRM) 솔루션업체 비즈니스캔버스 김가은 팀장은 “AI 이용자들은 자신들이 잘 모르고, 어려운 주제를 AI로 검색하는 경향이 있다”고 말했다.

실제 미국 AI 검색 챗봇 퍼플렉시티에 “아시아 자동차 배기가스 촉매 기업 추천해 줘”라고 질문하면 가장 먼저 추천해 주는 기업은 ‘희성촉매’다. 이 기업은 1983년 국내 최초로 자동차 배기가스 촉매를 개발한 중견기업이다. 촉매에 관한 독점적 기술을 보유하고 있지만, 브랜드 마케팅을 소홀히 한 탓에 회사 이름을 아는 사람은 드물었다. 그런데도 중국·일본 기업 등을 제치고 희성촉매가 가장 먼저 나온 배경은 AEO에 있다. 희성촉매는 지난해부터 미국 시장에 진출하기 위해 AEO 도입을 결정했다. 약 3개월간 홈페이지를 AEO에 맞게 개편했다. 그러자 올해 1월부터 희성촉매 홈페이지에 해외 트래픽이 발생하기 시작했다. 해외 이용자들이 희성촉매에 관심을 가지기 시작한 것이다.

AEO를 시작하기에 앞서, 브랜드 홈페이지나 블로그 등이 있다면 이미 제작된 콘텐트부터 AI가 읽기 쉽게 바꿔줘야 한다. 이를 위해 마케터들이 활용하는 도구는 ‘워드프레스’다. 온라인 콘텐트를 관리해 주는 솔루션인 콘텐트관리시스템(CMS) 중 하나다. 이 툴을 사용해 콘텐트를 게시하면 전 세계 모든 검색엔진에 오픈소스로 배포된다. 이런 확장성 덕분에 챗GPT, 퍼플렉시티 등 AI와 연동하기 쉽고, AI가 콘텐트를 ‘크롤링’(웹페이지에서 데이터를 추출하는 행위)하는 것도 용이하다.

수학 사용해 글 읽는 AI

AI는 질의응답 형태 콘텐트를 좋아한다. 장문의 게시글을 읽고 이용자 질문에 맞는 데이터를 찾아내는 건 AI가 추가 업무를 하는 것과 마찬가지이기 때문. 이용자들이 AI에 물어볼 만한 질문을 작성하고, 여기에 답변을 달아주면 AI는 이를 그대로 가져가 쓸 수 있다. 반대로 AI는 광고성 문구, 구매를 유도하는 링크를 기피하는 경향이 있다. 광고성 콘텐트로 매출을 늘리려고 한다면 이는 ‘악수(惡手)’가 될 수 있다는 것. 김가은 팀장은 “AEO로 내 브랜드를 알린 뒤, 이를 구매로 전환하는 전략은 별도로 계획해야 한다”고 강조했다.

마케팅 업계에선 AI가 검색엔진을 대체하는 속도가 빨라질수록 AEO가 더 중요해질 것이라고 전망한다. 편의성 측면에서 AI 챗봇이 검색엔진을 압도하기 때문이다. 소비자들은 특정 제품을 구매할 때 ‘검색→탐색→비교→검증→구매’ 등의 과정을 거치지만, AI 챗봇에선 ‘질문→답변→구매’로 과정이 단축될 수 있다. 김희은 제일기획 팀장은 “AI가 등장하면서 소비 과정이 근간부터 뒤바뀌기 시작했다”며 “AI 에이전트(비서)가 고도화돼 채팅창에 구매 기능까지 추가될 경우, 소비 패턴을 학습한 AI가 자동으로 재구매를 해줄 수도 있다”고 내다봤다.

혁신의 최전선에서 비즈니스의 미래를 봅니다. 첨단 산업의 '미래검증 보고서' 더중플에서 더 빨리 확인하세요.

https://www.joongang.co.kr/article/25347026

노션, 왜 메모장으로만 써? GS회장은 이렇게 씁니다

https://www.joongang.co.kr/article/25348821

아들 4세때 ‘이 게임’ 시켰다…게임 회사 부모가 사랑한 것

https://www.joongang.co.kr/article/25349671

그 회의 뭐더라? 이것 눌러라…슬랙, AI로 똑똑하게 쓰는 법

https://www.joongang.co.kr/article/25350554

오현우.강광우([email protected])