외환위기가 깨뜨린 한국사회…불신·불안·불만 '3불' 심어졌다[창간기획 '대한민국 트리거 60'⑨]

━

대한민국 '트리거 60'⑨ 외환위기, 그 후 사회는

![외환위기가 발생한 이듬해인 1998년 은행원들이 희망퇴직 통보서를 들여다보는 모습. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/07/16/b1a369cb-daea-4a45-bbc6-fc740429af33.jpg)

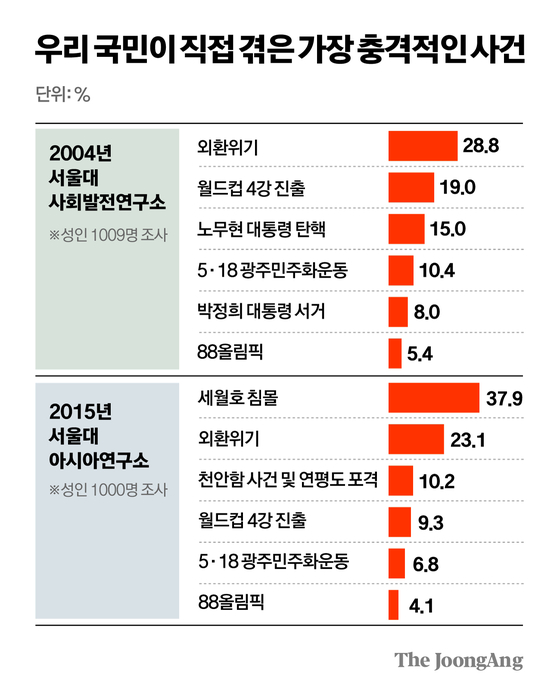

외환위기는 강렬한 집단 경험이었다. 서울대 사회발전연구소가 2004년 실시한 조사에서 국민은 ‘직접 겪었던 가장 충격적인 사건’으로 ‘외환위기’(28.8%)를 꼽았다. 최근에 겪은 일일수록 더 충격적으로 느끼는 게 보통이건만, 조사 7년 전인 1997년 일어난 외환위기는 조사 당해 연도의 ‘노무현 대통령 탄핵’(15%·3위)이나 2년 전에 있었던 ‘월드컵 4강’(19%·2위)를 크게 앞섰다. 2015년 서울대 아시아연구소 설문에서도 외환위기(23.1%)는 ‘세월호 침몰’(37.9%·2014년 발생)에 이어 2위였다.

충격이었던 외환위기는 국민 마음에 깊은 상처를 남겼다. 그리고 국민의 인식과 행동을 바꿔 놓았다. 그로 인해 우리 사회는 불신·불안·불만, 이른바 ‘3불(不) 사회’로 전환됐다.

외환위기 후 정부·기관·기업 신뢰 무너져

‘왜 우리가 이 고통을 겪어야 하나-.’

월급이 깎이고, 이자는 눈덩이처럼 불어나고, 가게 손님이 끊기고, 심지어 직장에서 쫓겨나기까지 했던 외환위기 당시 누구나 한 번쯤은 이런 생각을 해 봤을 것이다. 고통의 원인은 언론 등을 통해 낱낱이 드러났다. 금융과 대기업의 부실 뒤에는 정경유착과 부정부패, 회계 분식 등이 도사리고 있었다.

이는 기관·기업·단체에 대한 신뢰를 깎아내렸다. 2007년 외환위기 10년을 맞아 사회발전연구소가 행한 국민 인식 조사에서 ‘정부를 신뢰한다’는 응답(신뢰함+매우 신뢰함)은 고작 8.1%뿐. 정당은 이보다도 훨씬 낮은 2.9%였고, 대기업은 13%였다. 정권과 정부에 대한 염증은 당시 젊은이들, 그러니까 지금 50세 전후 세대의 정치 성향마저 바꿔 놓았다. 외환위기에 책임이 있는 당시 정부·정치권에서 등을 돌리게 한 것이다.

세금 제도와 예산 운용에 대한 불신도 강하다. 2017년 필자가 실시한 일반인 집단 토론에서 어느 50대 남성은 “(세금을) 내놓으면 어떻게 해주겠다는 게 없고… 옛날처럼 멍청하게 당하는 시대는 지났다. 이젠 호락호락하게 안 당할 거다”라고 했다.

공무원·의사 선호 늘면서 사교육 팽창

![당시 서울 용산역에서 비가 내리는 가운데 실직자들이 무료 급식을 먹고 있다. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/07/16/f13a9916-a206-4ce8-87d4-0d1cc10ad089.jpg)

그러나 외환위기는 희망을 부수고 불안을 키웠다. 단어조차 생소하기 짝이 없던 ‘정리해고’가 느닷없이 현실로 닥쳤다. 2017년 한국개발연구원(KDI) 조사에선 응답자의 39.7%가 ‘본인·부모·형제 등의 실직 및 부도를 경험했다’고 답했다.

‘대마불사’의 신화는 사라지고 대기업들이 줄줄이 도산했다. 절대 안전하다던 은행에서마저 직원들이 줄줄이 쫓겨났다. 여기서 피어난 불안은 안정을 추구하는 심리를 극도로 부추겼다. 구직자들은 공무원이나 공기업 직원 되기에 매달렸다. 의대나 법학전문대학원 등 자격증을 선호하는 경향 역시 한층 강해졌다. 소위 ‘SKY’ 대학교를 목표로 삼은 입시는 정답 맞히기를 위한 선행학습 경쟁이 됐고, 이는 공교육의 공동화와 사교육의 팽창을 낳았다. 이른바 ‘지위재 경쟁’(용어설명 참조)이 본격화한 것이다.

불안은 가족 관계에도 영향을 미쳤다. 젊은이들은 결혼과 출산 같은 ‘생애주기 이벤트’마저 경제적 위험 요소로 여기게 됐다. 가정을 꾸린 뒤 언제 닥칠지 모를 경제적 불행에 대비해야 했던 자녀들은 노부모를 부양하는 데 부담을 느꼈다. 글로벌화 바람이 불며 옅어진 유교 윤리는 점점 더 노부모와 자녀를 갈라놓았다. 1996년 사회발전연구소 조사에서는 ‘자식은 부모를 부양해야 할 의무가 있다’는 답이 67%였으나, 2007년 설문에서는 20.1%(다소 무리를 하더라도 부모를 부양해야 한다)로 뚝 떨어졌다. 2017년 필자 연구팀이 만난 한 50대 여성은 “우리 딸은 대놓고 엄마 혼자 알아서 살라고 한다”고 말했다. 노후 복지의 세 축인 가족·보험·정부 가운데 가족이 맡은 자리가 이렇게 사라졌다. 빈자리를 메꿔야 할 정부의 공공복지는 선진국과 비교해 아직 한참 미흡하다.

과도한 지위 경쟁과 극도의 불안은 한국을 ‘세상에서 가장 우울한 나라’(미국 작가 마크 맨슨)로 만들었다. 자살률은 외환위기 때부터 늘기 시작해 현재 대한민국은 자살률이 경제협력개발기구(OECD) 1위라는 불명예를 안고 있다. 특히 노인 자살률은 OECD 평균의 세 배에 가깝다.

계층 간 이동 어려워져, 상대적 박탈감 늘어

압축성장 시기에 국민은 ‘밀물 효과’를 누렸다. 밀물이 큰 배와 작은 배를 가리지 않고 띄우듯 누구에게나 성장의 혜택이 돌아갔다. 여기엔 대기업과 중소기업 간에 임금 격차가 커지지 않도록 알게 모르게 대기업의 보수를 내리누른 정부의 입김도 작용했다.

외환위기를 거치며 상황이 달라졌다. 대부분을 시장에 맡기고 정부는 개입을 최소화하라는 게 국제통화기금(IMF)의 요구였다. 글로벌 경쟁에 뛰어든 대기업들은 인재를 확보하고자 임금을 쑥쑥 올렸다. 그러나 이는 중소기업과 비정규직에겐 그림의 떡이었다. 양대 노동조합은 대기업 근로자 위주인 제 식구만 감싸안으며 임금 격차를 더 키웠다. 지금 노조가 조직된 대기업 정규직 평균 임금이 100이라면, 노조 없는 중소기업과 비정규직은 40에 불과하다. ‘12대 88 사회’는 이렇게 생겨났다. 12대 88이란 대기업 정규직 근로자와 중기·비정규직 근로자의 비율이다.

계층 이동은 더 어려워졌다. 그로 인해 12대 88 가운데 88은 상대적 박탈감과 불만을 갖게 됐다. 체념이 번졌고, 계층적 자신감은 떨어졌다. ‘자신이 중산층’이라는 응답은 89년 75%(한국갤럽 조사)에서 2007년 20%(한국사회학회 조사)로 낮아졌다.

외환위기 상처, 아물게 하려는 노력 필요

뉴질랜드가 2019년 공표한 ‘웰빙 예산’은 시사적이다. 정부의 목표를 국민 웰빙 증진으로 정했다. 정부기관에 대한 신뢰를 높이고, 부패를 줄이며, 육체와 정신의 건강을 함께 관리하고, 고용률을 끌어올리는 등이다. 외로움을 없애고 삶의 만족을 높이는 등의 목표도 있다. 뉴질랜드는 이런 목표들을 지표로 만들어 예산이 얼마나 지표를 개선하는지를 따진다.

우리도 예컨대 대·중소기업 간 임금 격차 완화 같은 지표를 만들고 이를 개선하는 데 예산을 투입하면 어떨까. 외환위기로 인해 생기고, 갈수록 벌어져 가는 상처를 봉합해 아물게 하려는 노력이 절실한 때다.

☞지위재(positioning goods)=얻어냄으로써 자기를 다른 사람과 구별해 주는 것들을 말한다. 좋은 직장, 좋은 학교, 좋은 주거지 등이 대표적이다.

이재열 서울대 사회학과 교수