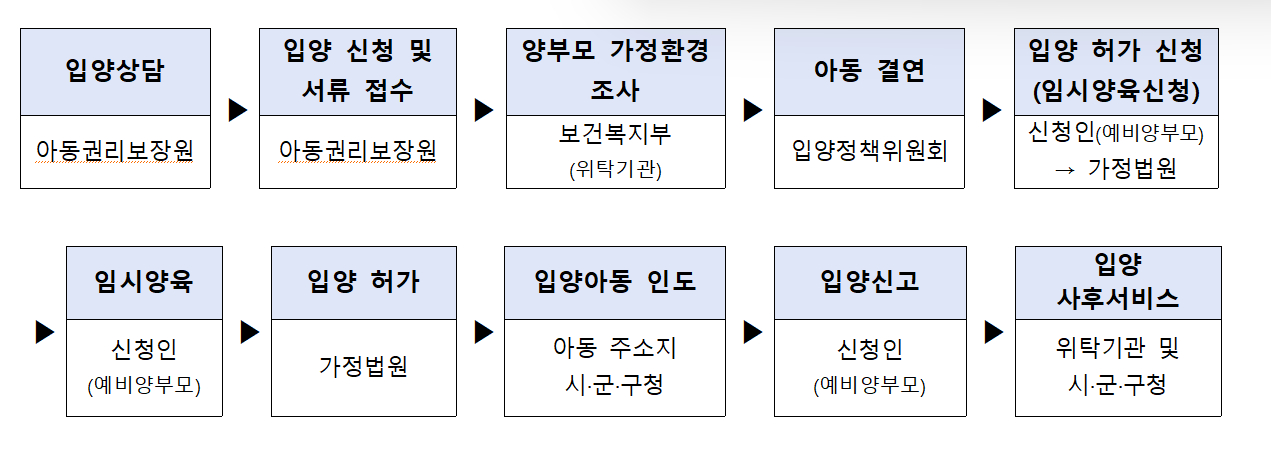

17일 보건복지부에 따르면 이러한 내용의 '국내입양 특별법'과 '국제입양법'이 19일부터 시행된다. 민간 기관의 입양 업무가 종료되고, 국가·지자체·공공기관이 입양 결정과 관리를 하는 쪽으로 옮겨가는 게 골자다. 지난 2023년 법 제·개정이 이뤄진 뒤 하위 법령 작업, 실무 매뉴얼 구축 등 2년간 준비를 거쳤다.

이번 변화엔 입양되는 아동의 안전 보장과 권리 증진을 최우선으로 한다는 목적이 깔려있다. 앞으로 국내입양 대상 아동의 결정·보호는 지자체에서 맡게 된다. 아동 주소지 관할 지자체는 입양이 완료될 때까지 해당 아동을 적합한 가정이나 시설에 맡기고 후견인 역할을 해야 한다.

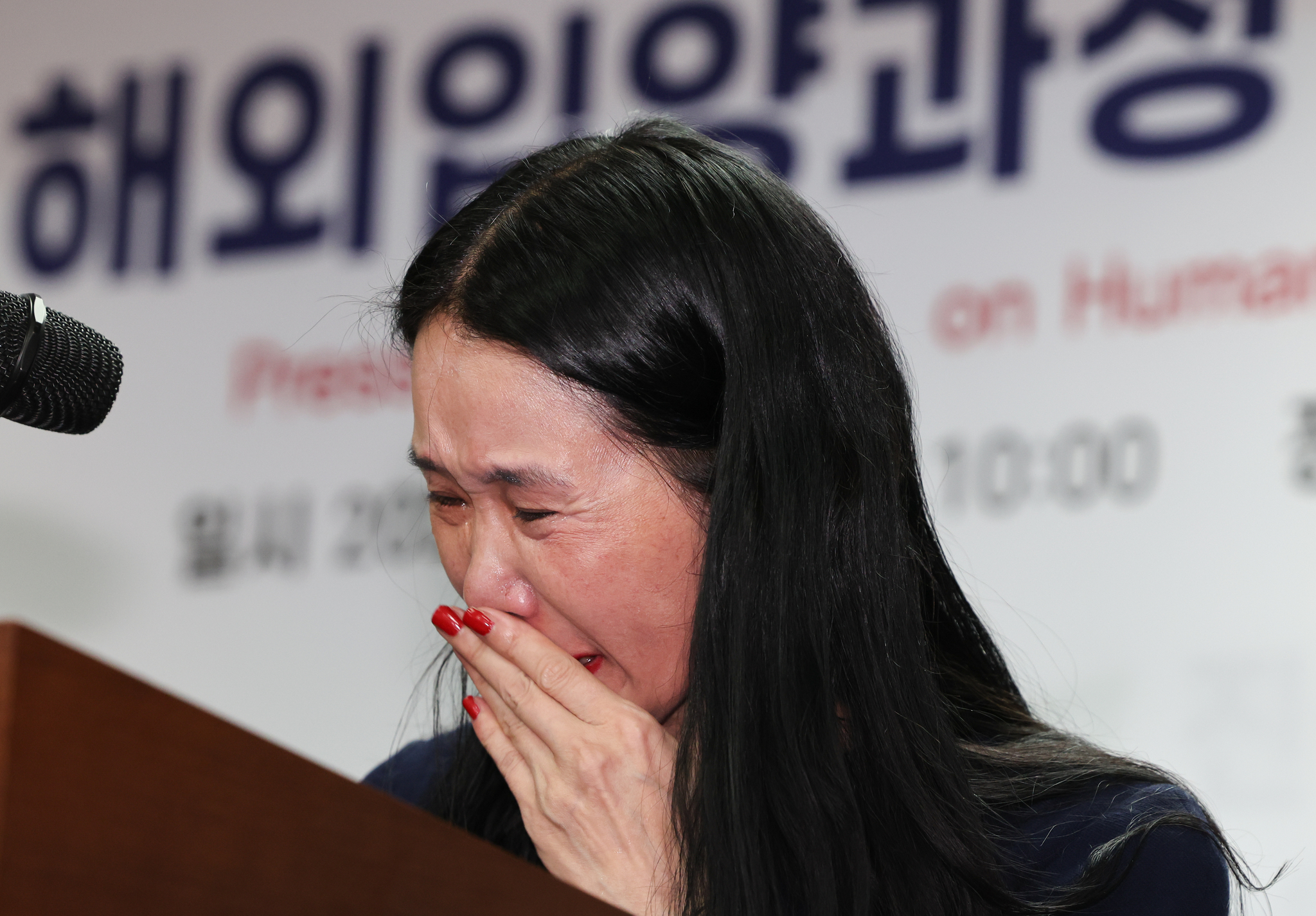

'아동 수출국'이란 오명을 받아온 국제입양도 크게 바뀐다. 2013년 가입한 헤이그국제아동입양협약에 맞춰 정부 관리·감독이 강화된다. 국내에서 양부모를 찾지 못한 보호 대상 아동에게 최선의 이익이 될 때만 허용한다는 원칙을 새로 세웠다.

향후 입양인의 '알 권리' 강화를 위해 입양기록물 관리와 입양 관련 정보공개청구 업무는 아동권리보장원으로 일원화된다. 이를 위해 아동권리보장원은 민간 기관 등이 보관한 기록물을 이관하는 작업을 진행 중이다. 새로운 정보공개청구 신청은 오는 9월 16일부터 재개할 계획이다.

정익중 아동권리보장원장은 "이번 입양체계 개편은 국가가 입양 아동의 권리를 제도적으로 책임지는 전환점"이라고 말했다. 김상희 복지부 인구아동정책관은 "새로 시행되는 입양체계가 현장에서 안착할 수 있도록 입양 절차 진행 상황을 점검하고 계속 보완할 것"이라고 밝혔다.

정종훈([email protected])