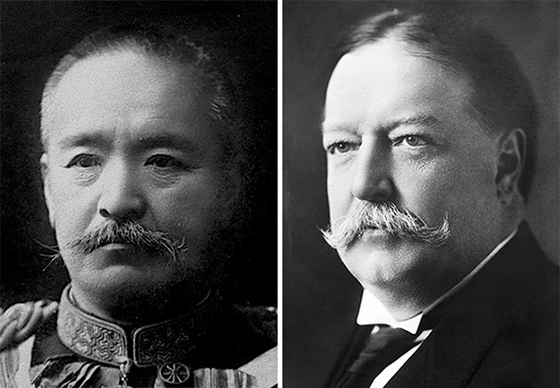

핵심은 세 가지였다. 첫째 일본은 미국의 필리핀 지배를 인정할 것. 둘째 미국과 영국은 일본과 원만한 관계를 지속할 것. 셋째 대한제국의 외교권을 일본이 행사하는 것에 미국이 수긍할 것. 문제는 세 번째 항목이었다. 태프트는 본인이 장담할 수 있는 사안이 아니라고 전제하면서도, 러일 전쟁의 승자인 일본이 대한제국의 외교권을 확보하는 것은 타당하며, 루스벨트 대통령도 자신의 의견에 동의할 것이라고 말했다. 일본 역사학계는 ‘협정’으로 보지만 미국 역사학계는 ‘여담’으로 취급하고 싶어하는 사건이다.

어떤 각도에서 바라보건 교훈은 크게 다르지 않다. 대한제국은 힘이 없었고 국제 정세에도 어두웠다. 일본을 직접 물리칠 역량도 없이, 청나라와 러시아를 끌어들이려다 온 백성을 도탄에 빠뜨렸다. 나아가 우리 편을 들어줄 리 없는 미국에 기대어 공짜 독립을 얻으려 했다.

노정태 작가·경제사회연구원 전문위원