━

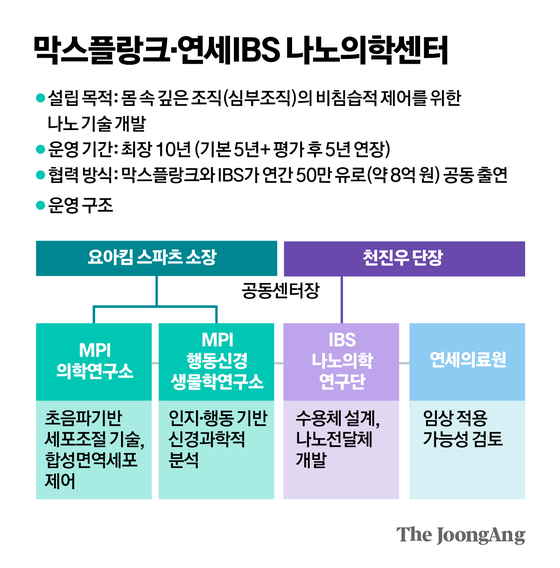

국내 나노의학센터 개소

막스플랑크가 아시아 내 기관과 연구협력하는 것은 일본 기초연구기관 이화학연구소(리켄)에 이어 두 번째다. 연세대 고등과학원에서 2년간 물리학 교수로 일한 경험이 있는 피셔 리더는 “한국 기초과학 연구는 막연히 먼 미래만 바라보는 게 아니라 실질적으로 어떻게 응용할 것인가에 대한 질문을 병행한다는 점에서 막스플랑크의 기조와 유사하다”며 “기초와 응용의 균형을 맞춰 인간의 삶을 유용하게 할 것”이라고 말했다.

어환희([email protected])