━

전기료 감축 나선 기업들

29일 업계에 따르면 LG화학은 지난 6월 말부터 전력을 직접 구매하고 있다. 전력 직접 구매란 일정 규모 이상(3만㎸A이상) 전기를 사용하는 기업이 한국전력을 거치지 않고 도매시장(전력거래소)에서 전력을 사는 방식이다. 최소 3년 이상 계약이 원칙이다.

업계에서는 전력 도매 시장 가격(SMP)에 망 이용료 등을 더한 가격조차 한전의 산업용 전기요금보다 저렴하다고 본다. 통상 킬로와트시(㎾h)당 약 30원의 절감 효과가 있는 것으로 알려졌다. 지난 3월 SK어드밴스드도 전기위원회에 이 같은 ‘전력 직구’ 신청을 했다. 공기업인 코레일도 도입을 검토 중이다.

수년째 불황을 겪는 석유화학업계는 전기료 인하를 요구하고 있다. 전라남도와 여수산단 입주사들은 ㎾h당 182.7원인 현행 전기요금을 160~165원 수준으로 2~5년간 인하하는 방식을 산업통상자원부와 국정기획위원회에 요청했다. 석화업계 관계자는 “통상 전기료가 차지하는 비중은 총 원가의 약 3~10%로 추산된다”고 했다.

중소기업 사정은 더욱 심각하다. 50년 업력의 지우개 제조업체 A사는 비싸진 전기 요금에 전문 컨설팅 업체로부터 ‘감면 컨설팅’까지 받았다. 지우개 원료를 배합해 가래떡처럼 뽑아내는 압출 공정이 전기 사용이 유독 많은 탓이다.

절곡·절단·용접을 전문으로 하는 B사는 뿌리산업 불황으로 지난해 10억 이상의 영업 적자를 냈다. 그러나 매달 전기요금으로내는 돈만 5000만원 수준이다.

B사 관계자는 “인건비 때문에 최대부하 요금(시간당 221원)이 부과되는 낮 시간대에 대부분의 조업이 이뤄지다 보니 부담이 더욱 크다”고 했다.

철강업계도 상황은 별반 다르지 않다. 전기료 비중 100%인 동국제강은 지난해 전기료로만 2998억원을 썼다. 올해 상반기에도 약 1500억원이 전기요금으로 나간 것으로 추산된다. 전기료를 아끼기 위해 인천공장의 주간 가동을 줄이고 야간 조업을 확대했지만, 결국 이달 말부터 창사 이래 첫 한달 간 공장 셧다운에 돌입한다. 해당 공장은 연간 철근 220만톤(t)을 생산하는 국내 최대 규모 철근 생산 기지다.

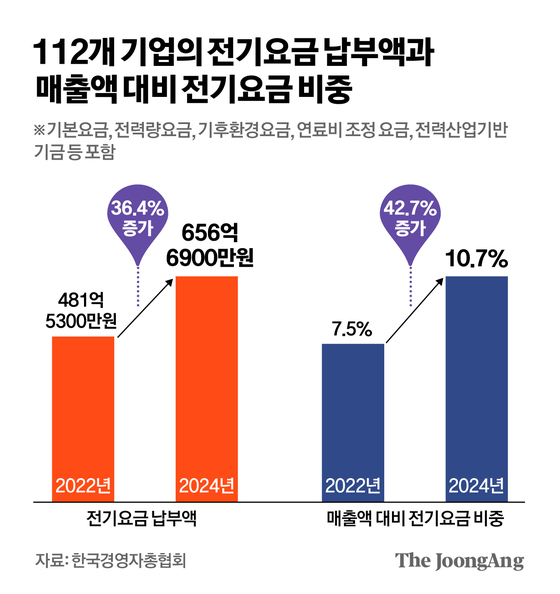

업계에서는 산업용 전기요금의 부과 방식 자체를 근본적으로 바꿔야 한다고 주장한다. 한국경영자총협회가 지난 3월 실시한 설문조사에 따르면, 기업 10곳 중 6곳(63%)은 계절별·시간대별 요금제를 실제 수요에 맞게 조정할 필요가 있다고 응답했다.

최태원 대한상공회의소 회장도 지난 18일 하계포럼에서 지역 간 전기요금 차등제 도입 필요성을 제기했다. 발전소 인근 지역은 전기를 싸게 쓰고, 멀리 떨어진 수도권은 더 비싸게 써야 한다는 취지다.

유승훈 서울과학기술대 미래에너지융합학과 교수는 “산업용 전기는 한전 입장에서도 원가 회수율이 100%를 넘는 구조”라면서 “국제 유가 등 발전 연료 가격 변동에 따라 전기요금을 조정하는 ‘연료비 연동제’를 산업용에 적용해야 한다”고 말했다.

김수민([email protected])