[문소영의 시선] 국회의사당 태권브이, 선택적 반일의 희극

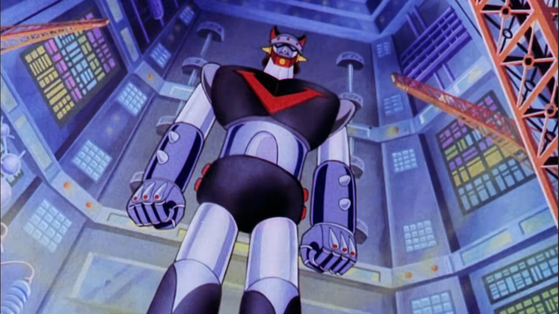

1980~90년대 유행하던 농담이다. 사실 돔이 있는 진짜 이유는 다음과 같다. 의사당(1975년 완공)의 68년 디자인 초안을 보면 지붕이 평평한 모더니즘 건축이었다. 그러나 국회의원들이 “의사당이면 서양처럼 웅장한 돔이 있어야지!”라고 압박하는 바람에 건축가들이 눈물을 머금고 건물 전체와 어울리지도 않는 돔을 추가했던 것이다. (서구의 돔 있는 의사당은 대개 19세기 신고전주의 양식이다.) 태권브이 농담은 본래 ‘쓸데없이 거대한 돔은 왜 얹었나’에 대한 에두른 풍자였다. 그러나 세월이 흐르면서 풍자 의도는 희미해졌고 이제는 애니메이션 ‘로보트 태권브이’(1976)에 대한 향수를 담은 아재 개그로 통하고 있다.

석연찮은 광복 80돌 행사 이미지

일본에 대한 좌파의 모순 드러내

일 과거는 비판, 미래는 함께 가야

일본에 대한 좌파의 모순 드러내

일 과거는 비판, 미래는 함께 가야

2018년 서울지방법원은 태권브이가 마징가제트(1972년 첫 등장)의 표절이 아니라고 판결을 내렸지만 너무 닮았다는 비판이 여전히 많다. 뿐만 아니라 거대 로봇에 파일럿이 탑승해 적과 싸우는 애니메이션 장르 자체가 일본의 발명품이므로 (그래서 서구에서도 이런 장르를 일본식으로 ‘메카 아니메’라고 부른다) 태권브이는 명백히 일본문화의 영향을 받았다. 그런 태권브이를 광복절 행사에 소환할 생각을 한 것이 놀랍기는 하다.

‘어차피 문화는 타문화의 영향을 받고, 모방은 창조의 어머니 아닌가’라고 반문할 수도 있다. 그러나 NL(민족해방) 운동권 출신이나 그 영향을 많이 받은 친여 성향 인사들은 일본문화와 조금이라도 관련되면 ‘친일’ 프레임을 씌우는 경우가 많았기 때문에 그 모순됨이 놀랍다는 것이다. 심지어 일본과 아무 상관 없는 이슈에까지 친일 프레임을 가동하는데, 문재인 정부 시절 청와대 의전비서관이었던 탁 자문관이 바로 그 대표적인 예다. 그는 2022년 윤석열 정부의 청와대 개방을 “일본이 창경궁을 동물원으로 만들었”던 일에 빗대 논란을 일으킨 바 있다.

게다가 일본에서 ‘메카물’이라고 불리는 거대로봇 만화는 서구와 일본의 지식인들로부터 “은연중에 군국주의 로망을 부추긴다”는 비판을 받아왔다. 군대 조직과 제복이 종종 등장하며 소년 파일럿들이 “가미카제를 연상시킨다”는 것이다. 그런 메카물의 영향으로 탄생한 태권브이를 하필 광복절에 소환하다니, 얼마나 역사와 대중문화에 대한 얄팍한 지식으로 선택적 반일을 하고 있다는 이야기인가.

탁 자문관 개인의 이야기만은 아니다. 4050 세대 전체는 아니지만 상당수가 일본에 대한 이율배반적인 정서를 갖고 있다. 일본 극우 세력에 한정하지 않고 일본 전체를 민족 감정으로 적대하면서도 일본문화와 제품에 은밀히 열광하며 그 사이에서 선택적 반일을 하는 정서 말이다. 그런데 지금 1020 세대의 정서는 전혀 다르다. 이들과 이야기해보면 일본에 대한 적대감은 훨씬 덜한 반면에 일본 문화에 대한 선망도 훨씬 덜하다. 그만큼 한국이 경제적·문화적으로 성장했기 때문에 한결 여유로운 자세인 것이다. 물론 이런 성장에는 지금의 4050 세대와 그 이전 세대들이 산업화·민주화로 토양을 만들고 K컬처를 꽃피워온 공로가 있을 것이다. 그러나 그 공로와 상관없이 그 특유의 선택적 반일 정서는 요즘 젊은 세대에게 와 닿지 않는 시대착오인 것은 분명하다.

일본과의 관계나 광복절에 대해서 가장 진보적인 견해는 초대 문화부 장관 이어령(1934~2022)이 표명한 바 있다. 그는 기자와의 생전 인터뷰에서 한국·일본이 함께 광복절을 “해방의 날”로 축하해야 한다고 했다. 민족주의 관점에 갇히지 말고 민주주의와 시민사회의 관점에서, 한국인뿐만 아니라 일본인도 가미카제 등으로 자국민을 죽음으로 몰아넣은 “미친 군국주의 정부에서 해방된 날”로 광복절을 보아야 한다는 것이었다.

그런 맥락에서 한국의 민주화 운동 세대는 오히려 일본인에게 적극 손을 내밀고 군국주의를 함께 예방하고 협력하자고 제안하는 데 가장 적합한 이들일 수도 있다. 그러나 일본 우익과 한국 좌파는 양국에 대한 혐오 조장으로 국내 정치에서 표를 얻는 ‘적대적 공생 관계’를 유지해 왔기 때문에 그럴 수 있을지 모르겠다. 만약 이번 광복절 행사가 그런 데서 벗어나 전향적 메시지를 표출할 수 있다면 진정한 ‘진보’일 것이다.

문소영([email protected])