"나라의 주인은 국민"…아래로부터 성공한 첫 '혁명' [창간기획 대한민국 '트리거60' ⑱]

대한민국 '트리거 60' ⑱ 4·19혁명의 유산

![1960년 4·19혁명은 불의에 맞서는 한국 민주화운동의 마중물 역할을 했다. 4·19 당시 거리를 가득 메운 시위 인파. 계엄군의 탱크 위에 시민들이 올라가 있다. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/08/11/552380a2-5c75-4632-9de7-7e9a9a56147c.jpg)

이 전문은 우리 현대사에서 4·19혁명(아래 4·19)이 갖는 의의를 잘 보여준다. 1945년 광복 이후 우리나라에 부여된 시대정신은 ‘나라 만들기’였다. 그것은 가난으로부터 벗어나려는 경제적 산업화와 인권 및 민주주의를 누리려는 정치·사회적 민주화로 구체화했다. 4·19는 이 민주화의 원형적 체험을 이뤘던 사회운동이다.

![서울 수유리에 있는 4월 학생혁명기념탑. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/08/11/5c6b3ed3-6690-4a3d-8a45-49505b14016e.jpg)

질문을 던져볼 수 있다. 1950년대에 어떤 일들이 일어났기에 한국전쟁이 끝난 지 7년 만인 1960년에 4·19라는 거대한 사회운동이 분출했을까. 4·19의 일차적 원인으로는 독재로 귀결된 이승만 정권의 권위주의 통치를 들 수 있다. 하지만 정치적 억압이 강화됐다고 해서 사회운동이 절로 폭발하는 것은 아니다.

![4·19혁명 직후 전국학생연맹 중앙총본부에서 제작한 전단. [사진 대한민국역사박물관]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/08/11/0a16cf5b-62bf-4b02-841c-682eb4580a18.jpg)

두 번째는 허정 과도정부에서 내각제 개헌과 7월 29일 총선이 치러진 시기다. 이 시기에는 시민사회의 폭발에 정치사회의 변동이 뒤따랐다. 자유당은 일거에 몰락한 반면, 민주당 내 구파와 신파의 갈등이 본격화됐고, 혁신계 세력이 총선에 적극적으로 참가했다. 총선은 민주당의 압승으로 귀결됐다.

세 번째는 장면 정권의 시기다. 장면 정권은 민주주의 제도화와 자립경제 수립을 모색했지만 그 기반이 취약했다. 이 시기에 특기할 것은 통일운동과 노동운동의 성장이었다. 통일운동은 혁신계 세력과 학생운동 일부 세력에 의해 주도됐고, 노동운동에서는 교원노조운동이 사회적 관심을 모았다.

정치학자 고원은 4·19에 대한 해석을 ‘시민적·자유주의적 관점’과 ‘민중적·변혁적 관점’으로 나눈 바 있다. 전자의 관점이 4·19에 담겨 있는 자유민주주의적 특성을 부각한다면, 후자의 관점은 종속자본주의가 낳은 피폐화된 민중 생활을 강조한다.

역사에 대한 해석은 열려 있는 법이다. 정치학자 최장집은 4·19 중심세력이 미국식 자유민주주의의 이상과 가치, 그에 입각한 제도화에 일차적으로 관심을 가졌다고 분석했다. 반면에 경제학자 박현채는 민중 자신이 아닌 학생들의 대리 혁명이자 미완의 민중 혁명이라고 주장했다. 4·19의 원인과 발발을 주목하면 최장집의 분석이 설득력이 높고, 세 시기의 전 과정을 주목하면 박현채의 주장 또한 그 나름의 근거를 갖고 있다.

4·19가 ‘정치 봉기인가, 혁명인가’는 오랫동안 제기돼 온 문제다. 혁명이 정치·경제적 구조 변화를 의미하는 것이라면 이런 변화들이 존재하지 않았다는 점에서 4·19를 ‘혁명’으로 명명하기 어려울 수 있다. 이 점에서 4·19는 ‘혁명’보다 오히려 ‘정치 봉기’ 내지 ‘민중 항쟁’에 가까울 수 있다.

‘국가의 세기’와 ‘국민의 세기’

![고려대 캠퍼스에 있는 4·18기념탑. 4·19혁명 하루 전날 고려대생 3000여 명이 먼저 거리로 나갔다. [사진 국가유산청]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/08/11/43e67c79-5ec3-4dbd-83fb-7ab1adb10abc.jpg)

민주화는 본래 이중의 과정으로 진행된다. 한편으로는 민주주의 제도의 정착으로, 다른 한편으로는 혁명 등 사회운동의 분출로 나타난다. 우리 현대사에서 4·19가 지니는 의의는 아래로부터의 사회운동이 성공한 최초의 역사적 경험이었다는 데 있다. 성공한 사회운동인 만큼 4·19는 70년대 유신 반대 운동, 80년 5·18민주화운동, 87년 6월 민주화운동에 큰 영향을 미쳤다. 나아가 4·19의 주도 이념인 민주주의와 민족주의는 1960년대 이후 반독재·반외세 사회운동의 이념적 기반을 제공했고, 4·19에 대한 집합적 기억은 이후 국가에 맞서는 시민사회의 저항에서 정신적 공감대의 원천을 이뤄 왔다.

돌아보면, 광복 이후 대한민국 80년은 ‘국가의 세기’이자 ‘국민의 세기’였다. 앞서 말했듯 대한민국의 역사적 과제는 현대적 국민국가 형성에 있었다. ‘국가 주도 산업화’는 국가의 세기를, ‘국민 주도 민주화’는 국민의 세기를 증거했다. 60년대는 이 국가의 세기와 국민의 세기가 본격화한 시대였다. 먼저 4·19는 국민의 세기가 시작됐음을, 이어 경제개발 5개년 계획은 국가의 세기가 시작됐음을 알렸다.

2016~2017년 ‘촛불시민혁명’과 2024~2025년 ‘빛의 혁명’도 4·19의 연장선상에 놓여 있다. 이 두 사회운동은 무엇보다 권위주의 정권을 거부하고 민주주의 국가를 요구했다. 국가 권력이 국민으로부터 나오고 국가의 주인이 바로 국민이라는 국민주권 원리는 4·19혁명, 6월 민주화운동, 촛불시민혁명, 빛의 혁명을 이끈 원동력이었다. 이 점에서 4·19혁명은 그 정신이 21세기 지금까지도 현재진행형인 것으로 볼 수 있다.

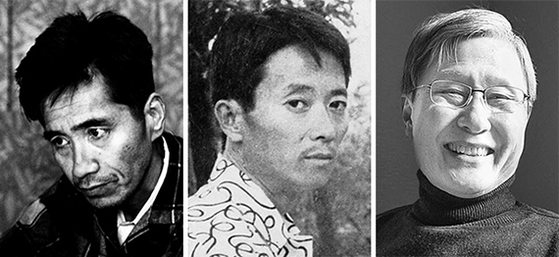

김수영과 신동엽, 그리고 김광규…문학으로 꽃핀 4·19

‘자유를 위해서 비상하여 본 일이 있는/ 사람이면 알지 (…) 어째서 자유에는/ 피의 냄새가 섞여 있는가를/ 혁명은/ 왜 고독한 것인가를.’ (1960, ‘푸른 하늘은’)

‘껍데기는 가라./ 4월도 알맹이만 남고/ 껍데기는 가라. (…) 한라에서 백두까지/ 향그러운 흙 가슴만 남고/ 그 모오든 쇠붙이는 가라.’(1967, ‘껍데기는 가라’)

김광규의 ‘희미한 옛사랑의 그림자’는 4·19가 일어난 지 18년이 지난 후 그 시절을 함께했던 벗들을 만나 4·19의 의미를 담담하면서도 아프게 되새긴다.

‘우리의 옛사랑이 피 흘린 곳에/ 낯선 건물들 수상하게 들어섰고/ 플라타너스 가로수들은 여전히 제자리에 서서/ 아직도 남아 있는 몇 개의 마른 잎 흔들며/ 우리의 고개를 떨구게 했다/ 부끄럽지 않은가/ 부끄럽지 않은가.’(1979, ‘희미한 옛사랑의 그림자’)

4·19는 정치적으로 좌절했더라도 사회·문화적으로는 성공했던 혁명인 것으로 보인다. 4·19에 담긴 자유주의와 민주주의, 그리고 민족주의는 우리 문학에 새로운 생명의 숨결을 불어넣었다.

창간 60주년 기획 '대한민국 트리거 60'은 아래 링크를 통해 전체 시리즈를 보실 수 있습니다.

https://www.joongang.co.kr/issue/11765

※다음은 ‘5·16 군사정변’ ‘수능 30년, 그리고 사교육’ ‘서울올림픽, 2002 월드컵’ 순입니다.