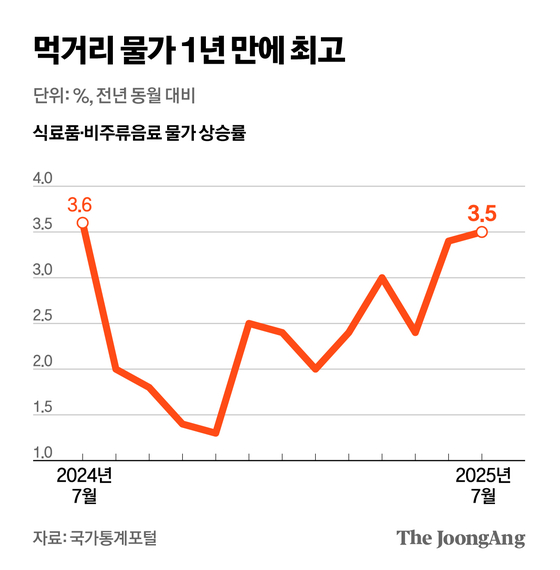

11일 통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 7월 식료품 및 비주류음료 물가지수는 125.75(2020년=100)으로 1년 전보다 3.5% 상승했다. 전체 소비자물가 상승률(2.1%)을 훌쩍 웃도는 수치로 지난해 7월(3.6%) 이후 1년 만에 가장 높다. 지출목적별로 보면 기여도도 가장 높아 지난달 전체 물가를 0.5%포인트나 끌어 올렸다.

식료품 및 비주류음료 물가 상승률은 지난해 말부터 올해 5월까지 2~3% 수준을 유지하다가 지난 6월(3.4%)에 이어 최근 두 달 연속 3%대 중반을 기록했다. 여름철 폭염·폭우 등 이상기후가 심화하고, 가공식품 출고가 인상도 줄줄이 이어진 영향으로 풀이된다.

식료품 중에서도 어류 및 수산(7.2%)의 물가 상승 폭이 가장 컸다. 두 달 연속 상승률이 7%대를 기록하면서 2023년 7월(7.5%) 이후 2년 만에 최고치를 찍었다. 밥상에 자주 오르는 오징어채(42.9%), 조기(13.4%), 고등어(12.6%) 등 물가가 특히 많이 뛰었다.

과자ㆍ빙과류 및 당류(5.0%), 기타 식료품(4.7%), 우유ㆍ치즈 및 계란(3.6%), 육류(3.5%) 등도 가격이 일제히 올랐다. 비주류 음료에서는 커피ㆍ차 및 코코아(13.5%), 생수ㆍ청량음료ㆍ과일주스 및 채소주스(3.4%) 가격이 비교적 많이 상승했다.

대중교통 요금 등이 포함되는 공공서비스 물가도 오름세다. 공공서비스 물가 상승률은 올해 2월까지 1% 이하였다가 3월에 1.4%로 올라섰다. 이후 상승폭이 다소 축소됐다가 지난 7월에 다시 1.4%로 확대됐다. 수도권 지하철 기본요금이 150원(1400→1550원) 인상되면서 도시철도료 물가가 7% 상승한 영향이 크다. 출·퇴근 지하철 왕복 교통 요금이 하루에 3000원 이상이 된 것이다. 도시가스(6.8%), 상수도료(3.3%) 부담도 늘었다.

앞서 한은은 “한국 식료품 가격은 주요국 대비 상당히 높은 수준”이라며 “필수재의 높은 가격 수준은 물가 상승률 둔화에도 취약계층을 중심으로 체감물가를 높이는 주요 요인으로 평가된다”고 짚었다. 한은 보고서에 따르면 2023년 기준 과일ㆍ채소ㆍ육류의 가격 수준은 경제협력개발기구(OECD) 평균의 1.5배 이상이다. 빵이나 유지류 같은 가공식품의 가격도 높은 편이다. 원인으로는 낮은 생산성과 개방도, 높은 유통 비용 등이 꼽힌다.

정부가 하는 품목별 수급 안정 대책 외에도 유통구조 개선과 같은 근본적인 대책이 필요하다는 지적이 나온다. 이윤수 서강대 경제학과 교수는 “기후변화·고령화로 농·어업 인구가 줄면서 농수산물의 공급이 안정적이지 않다 보니 가격 변동성도 커지고 있다”며 “중장기적으로는 가격 변동성이 큰 품목 위주로 수입을 늘리는 등 공급망을 다변화해서 가격 수준을 안정시킬 필요가 있다”고 말했다.

김경희([email protected])