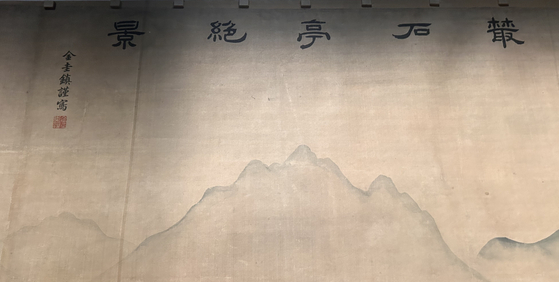

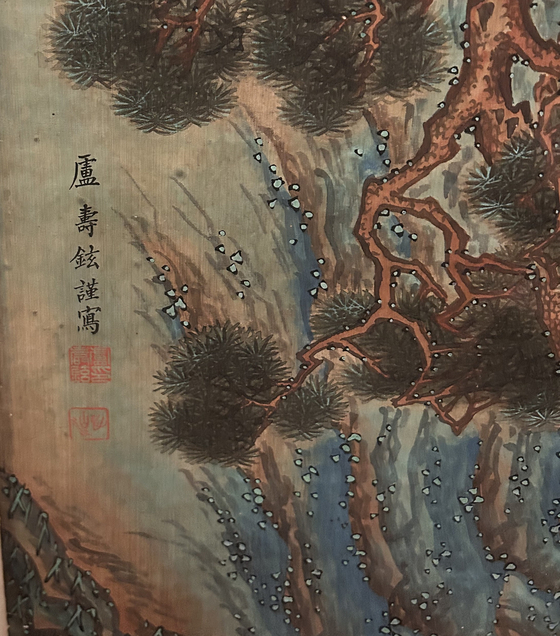

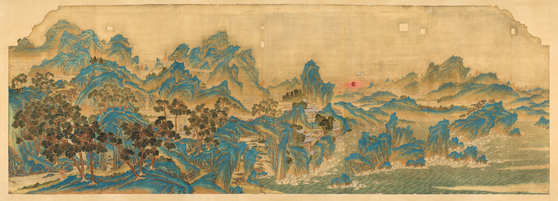

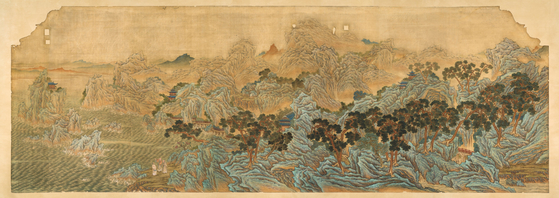

금강산·백학도…100년 전 창덕궁의 비단벽화 6점 한자리 모였다

조선 왕실의 마지막 궁중회화인 창덕궁 벽화 6점이 서울 경복궁 내 국립고궁박물관에 한데 모였다. 13일 언론공개회를 가진 개관 20주년 특별전 ‘창덕궁의 근사(謹寫)한 벽화’(8월14일~10월12일)를 통해서다. 각각 높이 180~214㎝, 너비 525~882㎝에 달하는 대작들로 2013년부터 차례로 보존처리 후 박물관에 보관돼왔다. 대조전에 걸렸던 ‘백학도’의 경우 초본(草本, 구상 단계의 밑그림)도 처음으로 공개됐다. 현재 창덕궁의 각 전각엔 모사도 혹은 영인본이 걸려있다.

강혜란([email protected])