[박한슬의 숫자 읽기] 생크림이 모자라 케이크 못 먹는 나라

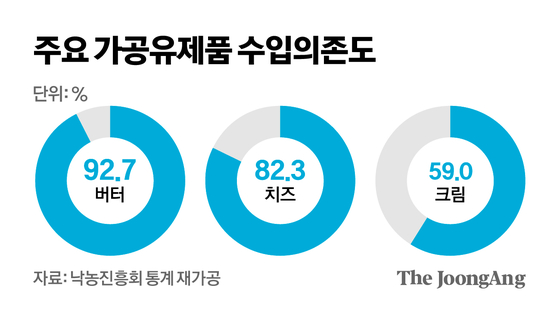

가뜩이나 낙농 분야 원가율이 높은데, 원유 생산량 경쟁이 지속되면 채산성은 더 나빠질 수밖에 없다. 그래서 2002년부턴 낙농 농가가 수익성을 유지할 수 있도록 원유 생산량 쿼터제를 통해 우유 가격과 생산량을 통제하고 있다. 우리나라에서 유통되는 흰 우유가 수입산 멸균우유보다 비싼 이유다. 여기까지는 신선함을 위한 비용으로 감수할 수 있지만 원유가 가공 유제품의 원료라는 점이 문제가 된다. 직장인들의 식후 카페인을 책임지는 카페라테는 물론이고, 원유에서 유지방을 모아 가공한 생크림과 버터도 제빵 분야에서는 중요하게 쓰인다. 그런데 국산 원유 자체가 비싸니, 이를 원료로 가공하는 유제품은 더 비싸질 수밖에 없다. 그러니 국내선 남는 원유를 재고 처리할 목적으로만 유제품을 만드는 게 현실이다. 폭염이 아니었어도 비싼 원유로는 생크림을 만들 여력이 없다. 동네 빵집과 디저트 가게들이 생크림 확보로 난리였던 이유다.

처지가 비슷한 일본은 낙농업을 쌀농사와 같은 전략산업으로 규정하고, 자국 유제품에 보조금을 지급하는 형태로 유제품 자급률을 끌어올렸다. 그 결과가 르타오(LeTAO)나 시로이 고이비토(白い恋人) 같은 자국산 유제품을 사용한 고품질 디저트다. 전통 일식을 넘어선 새 식품 산업의 성공사례다. 우리는 이런 후방산업 육성은커녕 생크림 고갈로 허덕이는 상태란 게 아쉽다.