“배임죄, 35년 묵은 기준에 세계 최고 형량… 무죄율은 2배”

━

배임죄 무죄율, 평균치 2배

무죄율이 높은 이유로는 배임죄 구성요건의 추상성과 모호성이 꼽힌다. 법원은 실제 손해나 명백한 고의가 입증되지 않으면 무죄를 선고한다. 그럼에도 현행 법 체계는 ‘실제 침해’뿐 아니라 침해의 ‘위험’이 있는 경우(위험범)까지 배임죄 범주에 포함하고 있어, 불명확한 사안까지 재판에 넘겨진다. 이 과정에서 하급심에서 유죄가 선고됐다가 최종심에서 무죄로 뒤집히는 사례도 적지 않다. 또 ‘명백한 고의’가 아닌 ‘미필적 고의’만으로 기소되는 경우가 많아 결국 무죄로 귀결되는 비율이 높다는 분석이다. 대한상의는 “배임죄 사건은 최종 판결이 나와야만 유죄 여부를 알 수 있다는 인식이 사회 전반에 자리 잡았다”고 지적했다.

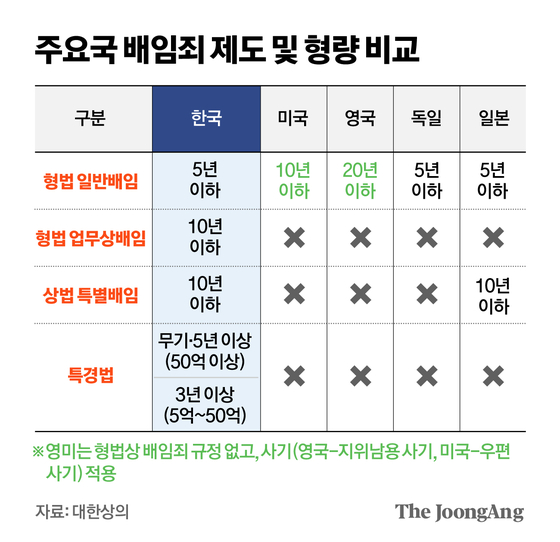

형량 규정이 시대 변화를 반영하지 못하고 있다는 점도 문제로 꼽혔다. 특정경제범죄가중처벌법(특경법)에 따르면 배임 이득액이 50억원 이상일 경우 무기징역 또는 5년 이상의 징역, 5억~50억원 미만일 경우 3년 이상의 유기징역에 처한다. 부당하게 이득을 본 금액이 클수록 형벌을 강화하겠다는 취지지만, 기준액은 1990년 이후 35년째 그대로 유지돼 화폐 가치 현실을 반영하지 못하고 있다는 것이다. 소비자물가지수(CPI)를 고려하면 1990년 당시 5억원·50억원은 현재 가치로 각각 약 15억원·150억원에 해당한다.

━

“배임죄, 35년 전 기준에 세계 최고 형량”

보고서는 “판례에서 인정되는 ‘경영판단의 원칙’을 상법·형법에 명문화해 검찰 기소 단계부터 이사의 책임을 면책할 필요가 있다”고 강조했다. 1988년 미국 델라웨어주 대법원 판례로 처음 정립된 경영판단의 원칙은 이사가 충분한 정보를 토대로 주의 의무를 다해 의사결정을 내렸다면, 그 결과 손해가 발생하더라도 의무 위반으로 보지 않는다는 원칙이다. 강석구 대한상의 조사본부장은 “최근 이사 책임을 강화하는 법 개정이 이뤄진 만큼 경영 판단 의사 결정을 보호하는 제도도 균형 있게 마련돼 기업의 혁신 의지를 뒷받침할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

김수민([email protected])