李 "국방비 증액하겠다…2만8500명 주한미군 안전하게 할 것" [한·미 정상회담]

미국은 그동안 한국에 국방비 증액을 요구해왔다. 위성락 대통령실 안보실장은 지난 6월 26일 미국이 북대서양조약기구(NATO·나토)와 유사한 수준으로 국방비를 증액하라는 요구를 하고 있다고 처음 밝혔다. 나토는 2035년까지 국방비 지출을 국내총생산(GDP)의 5% 수준으로 올리기로 했다. 이후 정부는 명확하게 국방비 증액 의사를 밝히지 않았다.

그러다 이 대통령이 처음으로 국방비 증액 의사를 분명히 밝힌 것이다. 이 대통령은 이를 ‘한·미동맹 현대화’의 일환이라고 했다. 다만 국방비를 어느 정도까지 늘릴지는 언급하지 않았다. 이 대통령은 “늘어난 국방비는 우리 군을 21세기 미래전에서 반드시 승리하는 스마트 강군으로 육성하기 위한 첨단 과학기술과 자산을 도입하는 데 사용될 것”이라고 했다. 미국 무기 구매를 늘리겠다고 예고한 것이다.

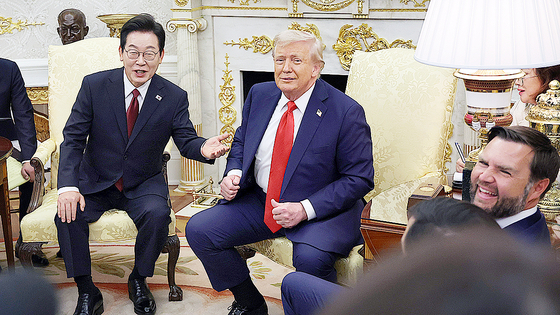

이 대통령은 “정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령은 대한민국의 국방 역량 강화 노력을 적극 지원하고 한·미 간 첨단 방산 협력을 더욱 확대해 나가겠다는 의사를 밝혔다”는 점도 부연했다.

이 대통령은 “한·미 양국은 북한 도발에 강력히 대응할 것”이라고 밝혔다. 그러면서도 “이와 동시에 북한과의 대화를 위한 노력도 병행할 것”이라고 했다. 이 대통령은 “(그래야) 한국 내 약 20만 명의 미국인들과 2만8500명의 주한미군이 더욱 안전해지고, 양국 국민의 일상도 더욱 번영할 것”이라고 덧붙였다. 미국 내에서 주한미군 감축 필요성이 거론되고 있지만, 이 대통령은 주한미군 현 수준인 2만8500명을 명시했다.

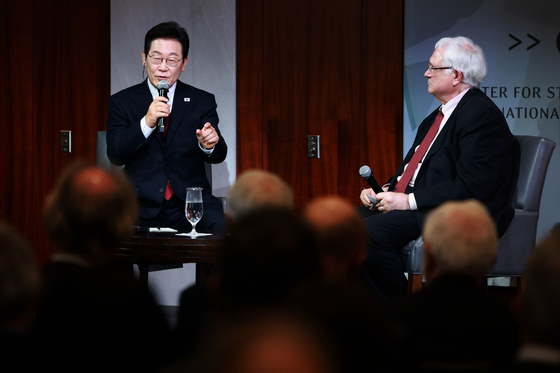

이 대통령은 연설 이후 질의응답 시간에 한·미 정상회담에 대한 소회를 밝혔다. 트럼프 대통령이 회담 3시간 전 소셜미디어에 “(한국에서) 숙청이나 혁명이 벌어지는 것 같다”고 쓰자, 이 대통령 참모들은 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 백악관에서 쫓겨나다시피 한 것과 비슷한 상황이 발생할 것을 우려했다고 한다. 그러나 이 대통령은 “저는 이미 (트럼프 대통령이) 그러지 않을 거라는 점을 알고 있었다”며 “한·미 동맹은 매우 중요해서 거기에 큰 상처 내는 일은 벌어지지 않을 거라고 제가 확신했다”고 말했다.

이 대통령은 정상회담 결과에 대해 “아주 좋았다”며 “회의나 식사 시간의 대화는 매우 진지하게 협력적으로 이뤄졌다”고 밝혔다. 또 “우리가 기대했던 것보다 훨씬 많은 것들에 대해 대화하고, 양해하고, 격려받았다”며 “예정된 시간보다 많은 시간을 대화했다”고 강조했다.

그러면서 “이제는 한국도 미국의 기본적인 정책에서 어긋나게 행동하거나 판단할 수 없는 상태”라며 “(중국의 경우) 지리적으로 매우 가까운 데서 생겨나는 불가피한 관계를 잘 관리하는 수준으로 유지하는 상황”이라고 밝혔다.

윤성민([email protected])