[강주안의 시시각각] 이태원 책임 뭉갰던 한덕수·이상민

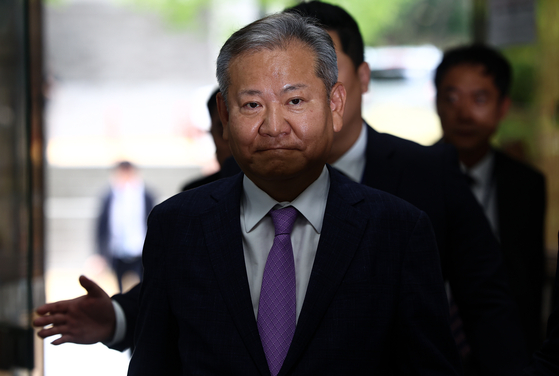

한 전 총리의 경력은 대단하다. 노무현 정부에 이어 총리만 두 번 했고, 진보·보수 정권을 넘나들며 주미대사·경제부총리 등을 지냈다. 이 화려한 이력을 내란우두머리 방조, 허위공문서 작성, 공용서류 손상, 위증 등 혐의 피의자로 마무리할 위기에 놓였다. 한 전 총리는 윤석열 정부에서 공직을 책임있게 내려놓을 계기가 여러 번 있었다. 2022년 10월 이태원 참사만 해도 그렇다. 저녁부터 이어진 112신고를 간과해 159명이 숨지자 이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 “큰 참사가 일어나면 국무총리는 스스로 물러나야 한다”고 고언했다.

159명 희생 참사에도 버티더니

계엄 연루돼 더 심각한 위기 맞아

국민 분노 외면한 공직자의 말로

계엄 연루돼 더 심각한 위기 맞아

국민 분노 외면한 공직자의 말로

이태원 참사 이후에도 두 사람에겐 계엄의 운명을 피할 계기가 여러 번 찾아왔다. 한 전 총리는 부산 엑스포 유치 실패와 잼버리 국제 망신을 당했을 때 물러나는 방법이 있었다. 지난해 4월 총선 참패의 책임을 지고 사의를 표명해 놓고 슬그머니 눌러앉지만 않았어도 국가 원로로 존중받는 길을 걸었으리라. 이 전 장관 역시 이태원 참사 이후 국회의 탄핵소추로 직무가 정지됐을 때 퇴진했어야 옳았다. 오송지하차도 참변까지 겹치지 않았나.

모르쇠로 버틴 두 사람의 뒷배가 윤 전 대통령만이 아니었던 정황이 특검 수사로 드러나고 있다. 오늘 김건희 여사 기소를 앞두고 민중기 특별검사팀은 어제 김 여사에게 6000만원짜리 ‘반클리프 아펠’ 목걸이를 제공한 의혹을 받는 이봉관 서희건설 회장 사위의 주거지 등을 압수수색했다. 이 회장은 사위인 검사 출신 박성근 변호사의 공직 임명을 부탁한 의혹이 제기됐다. 박 변호사는 2022년 6월 한 전 총리 비서실장으로 임명됐다. 김 여사에게 5000만원대 ‘바쉐론 콘스탄틴’ 시계를 제공했다는 로봇개 사업자 서성빈씨는 김 여사와 멀어진 계기 중 하나로 이태원 참사와 관련해 이 전 장관의 해임을 건의한 사실을 거론했다. 지난 정부 최장수 국무위원이 된 한 전 총리와 이 전 장관은 결국 계엄 사태에 연루됐다. 계엄법상 계엄 선포는 국방부 장관 또는 행안부 장관이 총리를 거쳐 대통령에게 건의할 수 있도록 규정돼 있다. 두 사람은 책임을 면하려고 안간힘을 썼지만, 계엄 사태 이후 보인 행태가 불신을 키웠다.

이제 세 특검의 칼날이 어디서 들어올지 모르는 처지다. 2년10개월 전 두 사람이 이태원 참사에 책임졌다면 오늘의 비극은 피했을 것이다. 계엄 건의 권한이 있는 총리와 행안부 장관에 강직한 후임 인사가 임명됐다면 윤 전 대통령과 김 여사의 처지도 달라졌을 수 있다. 국민의 분노 앞에서 공직자가 책임을 회피하면 훗날 더 큰 시련을 맞을 수 있다는 교훈을 한 전 총리와 이 전 장관이 일깨우고 있다.

강주안([email protected])