그는 어떻게 '거미'에서 엄마를 떠올렸나? '현대미술 거장' 루이즈 부르주아

![용인 호암미술관 수변 공간에 설치된 루이즈 부르주아의 '마망'. [사진 호암미술관]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/01/ba897f4c-8328-47bc-9411-8d49fcbb78d4.jpg)

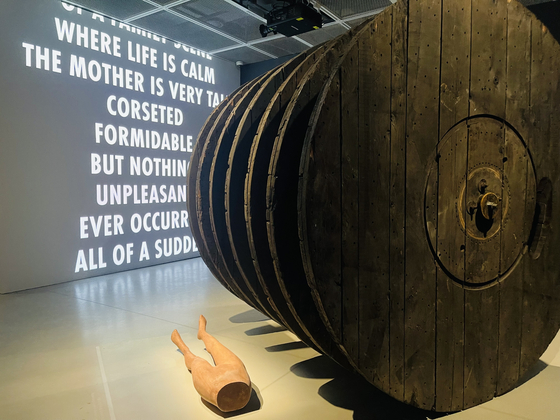

경기도 용인 호암미술관 수변공간에는 높이 9m, 너비 10m에 달하는 거미 형상의 거대한 조각 작품이 있다. 제목이 프랑스어로 '엄마'라는 뜻의 '마망(Maman)'(1999)으로, 현대미술의 대모로 일컬어지는 프랑스계 미국 조각가 루이즈 부르주아(1911~2010)의 대표작이다. 그런데 왜 '마망'일까. 작가는 생전에 "알을 품은 암컷 거미를 통해 내 어머니의 모성을 표현했다"고 설명했지만, 부르주아의 작품 세계는 위협적인 동시에 나약해 보이는 거미만큼 미스테리였다. 마망과 부르주아에 대한 궁금증을 풀어줄 전시가 '마망'이 있는 곳에서 열린다.

부르주아의 개인전 '루이즈 부르주아: 덧없고 영원한'이 30일 호암미술관에서 개막했다. 내년 1월 4일까지 열리는 이 전시는 국내에서 25년 만에 열리는 부르주아의 대규모 미술관 회고전으로 회화, 조각, 설치 등 총 106점의 작품을 소개한다. 1940년대 초기 회화와 '인물(Personages)' 조각 연작부터 1990년대에 시작된 대형 '밀실(Cell)' 연작, 말년의 패브릭 작업, 그리고 드로잉부터 대형 설치작까지 부르주아의 70여 년에 걸친 예술 여정을 보여준다.

'덧없고 영원한'이란 전시 제목은 작가가 생전에 쓴 글에서 따온 것으로, 남성성과 여성성, 강한 것과 나약한 것, 사랑과 분노, 족쇄와 피난처 등 서로 대립하며 균형을 이루는 요소로 점철된 부르주아의 작품 세계를 함축한다. 전시는 특히 부르주아가 어린 시절 기억과 성(性), 모성을 둘러싼 무의식적인 감정을 얼마나 집요하게 탐구해왔는지 드러내는 동시에 사랑과 두려움, 불안과 트라우마가 그의 생애 전 작업을 관통한 핵심 주제였음을 보여준다.

━

기억의 재구성

'밀실(검은 날들)'(2006)도 이번 전시의 주요 작품 중 하나다. 부르주아는 80대에 접어든 1991년부터 '밀실'이라 불리는 방 형태의 설치 작업을 선보이기 시작해 세상을 떠날 때까지 60점의 '밀실' 연작을 제작했다. 이번 전시에 소개된 '밀실'은 새장을 닮은 원형의 공간에 여성의 옷 세 벌이 마네킹에 입혀져 전시돼 있다. 검은 원피스 아래 바닥에 놓인 두 개의 대리석 구체는 여성의 유방을 연상시키는 동시에 수직적으로 서 있는 드레스와 함께 남근을 연상시킨다. 대부분의 작품에 '혼종성'을 담아낸 작가의 특징을 보여준다.

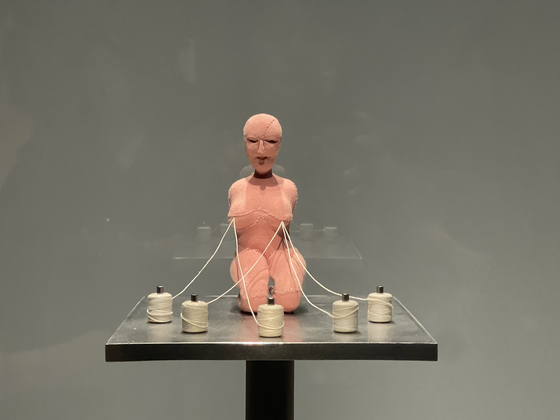

부르주아의 작업엔 어머니, 아버지와 얽힌 어린 시절이 매우 큰 영향을 미쳤다. 그의 어머니는 태피스트리 수선 일을 했는데, 그에겐 늘 바느질을 하는 어머니와 거미의 실 뽑는 행위가 하나로 겹쳤다. 그에게 어머니는 나를 보호하는 존재이자 아버지의 외도를 보고도 침묵할 정도로 나약했던 모순된 존재였다.

━

분노와 불안, 사랑과 신뢰

이 영상 바로 옆에 설치된 작품 '아버지의 파괴'는 이 기억과 연결된 것으로 시각적으로 꽤 충격적이다. 핏빛을 연상케 하는 붉은 조명 아래 고깃덩이들이 놓인 듯한 식탁이, 말 그대로 아버지를 '파괴'하는 어두운 판타지를 강렬하게 전한다. 이진아 큐레이터는 "작가는 어린 시절 '식탁에서 아버지를 끌어내려 먹어 치우는 상상을 했다'고 밝힌 바 있다"며 "'아버지의 파괴'는 가부장적 권위에 대한 분노와 불안을 응축한 작업"이라고 설명했다.

주목할 것은 부르주아가 50년대부터 시작해 33년 동안 정신 분석을 받았다는 사실이다. 그는 과거 한 인터뷰에서 "나는 정신분석을 작품에 담고 있다. (이를 통해) 매일 저를 괴롭히는 모든 것을 해결한다"고 말한 바 있다. 자신 안에 소용돌이친 증오와 사랑이라는 양극의 감정은 그의 작업에서 남성과 여성의 특징이 융합된 상징적 형태로 형상화됐으며, 그는 60년대 이후 성적인 모티프의 작품을 다수 제작했다.

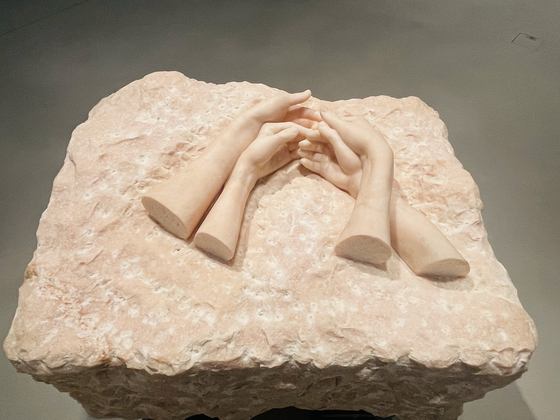

그러나 노골적이고 대담하고, 어두운 작품들 사이사이 사랑과 신뢰에 대한 간절함이 곳곳에서 발견된다. 대리석 조각 '손'도 그중 하나로 깊은 신뢰의 관계를 표상한다. 붉은 과슈로 그린 '꽃봉오리' 연작에서 '가족'이라는 주제가 읽히는 것도 같은 맥락이다. 이 큐레이터는 "작가의 원가족, 결혼해 꾸린 가족도 모두 구성원이 다섯 명이었다. 그에게 5라는 숫자는 가족을 상징한다"고 설명했다.

부르주아는 "나는 내 조각 작품을 통해 지난날 내가 이해하지 못했던 것을 말하고 있다"고 말한 바 있다. 그에게 예술은 생존의 수단이자 그가 두려움에 맞서는 방법이었다. 창작을 통해 그는 자신을 둘러싼 세계와 두려움과 불안 등 자신의 감정을 이해해 나갔고, 자신을 해방했다. 그가 "예술가로 사는 것은 특권"이라고 말한 이유다.

━

삼성문화재단 소장품 13점도

![루이즈 부르주아, 사진_낸다 랜프랭코. [사진 호암미술관]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/01/e7ce2879-7930-413f-aa68-97ace9216374.jpg)

이은주([email protected])