마망과 부르주아에 대한 궁금증을 풀 수 있는 전시 ‘루이즈 부르주아: 덧없고 영원한’이 지난달 30일 호암미술관에서 개막했다. 내년 1월 4일까지 열리는 이 전시는 국내에서 25년 만에 열리는 부르주아의 대규모 회고전으로 회화, 조각, 설치 등 총 106점의 작품을 소개한다. ‘덧없고 영원한’이란 제목은 작가가 생전에 쓴 글에서 따온 것으로, 남성성과 여성성, 강한 것과 나약한 것, 사랑과 분노 등 서로 대립하며 균형을 이루는 요소로 점철된 부르주아의 작품 세계를 함축한다.

전시장 초입 눈길을 끄는 것은 한 소녀가 트렁크를 들고 바다를 건너는 모습을 담은 1938년 작 자화상이다. 1911년 파리에서 태어난 그는 20대 중반 미국인 미술사학자 로버트 골드워터와 만난 지 19일 만에 결혼해 삶의 터전을 미국으로 옮겼다. ‘밀실(검은 날들)’(2006)도 주요 작품 중 하나다. 부르주아는 1991년부터 ‘밀실’이라 불리는 방 형태의 설치 작업을 선보이기 시작해 세상을 떠날 때까지 60점의 ‘밀실’ 연작을 제작했다.

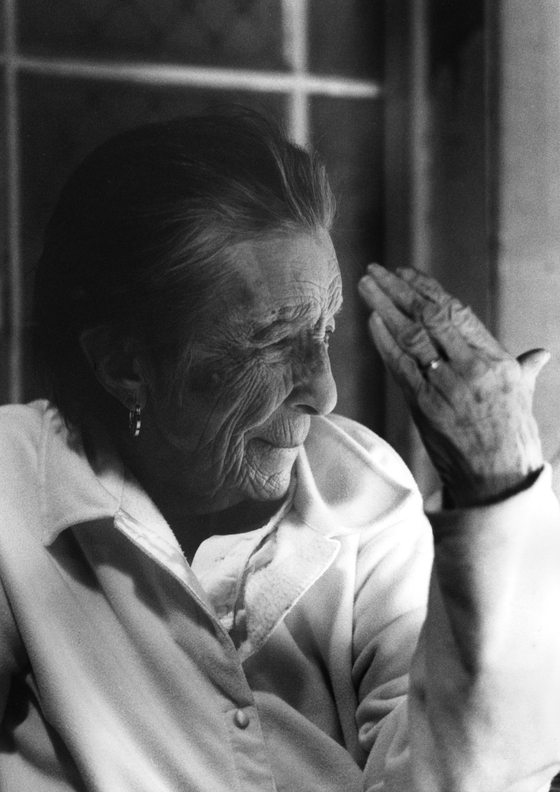

![두 사람의 손을 통해 안정감 있는 신뢰 관계를 표상한 작품 ‘손’. [사진 호암미술관]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/02/af99d67d-8fbb-4305-b72c-d0ed3bd61375.jpg)

이은주([email protected])