日은 정부가 세 차례 대수술…"고부가 가치 제품 R&D 투자를" [벼랑 끝 석화]

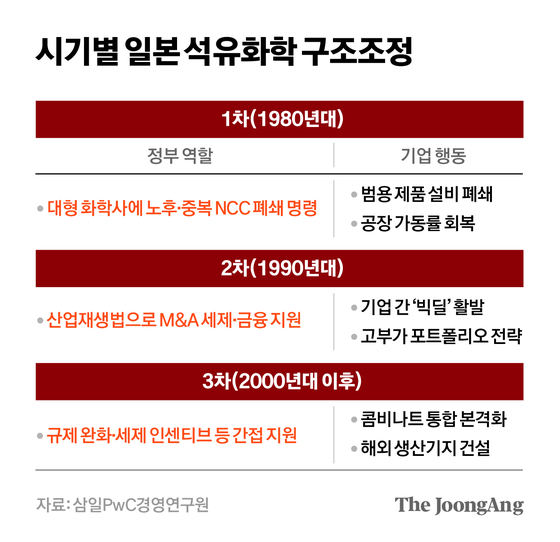

31일 삼일PwC경영연구원이 최근 발간한 ‘일본 석유화학 구조조정 사례와 시사점’ 보고서 등에 따르면 일본은 석유화학 산업의 위기를 ‘세 번의 칼춤’으로 돌파했다.

1980년대 초 1차 구조조정이 시작됐다. 오일쇼크 여파로 수익성이 악화하자 정부가 특별산업구조개선임시조치법(산구법)을 제정하며 칼을 빼 들었다. 노후하거나 중복된 나프타분해시설(NCC) 폐쇄를 명령했고, 기업들은 NCC를 통합해 가동률을 끌어올렸다.

2000년대 3차 구조조정 때는 정부가 규제 완화·세제 인센티브 등 간접 지원만 남겨 뒀다. 기업들은 ‘콤비나트’(상호 보완적인 공장 등을 한 지역에 모은 기업집단) 통합과 해외 생산기지 확장으로 글로벌 경쟁력 확보에 나섰다. 일본 석유화학 업체들의 사업재편은 현재도 진행 중이다. 미쓰이화학은 저수익 사업 구조조정을 위해 기초 및 그린소재 사업부를 2027년까지 분사한 뒤 다른 회사와 통합하는 방안을 추진하고 있다.

국내에서도 일본처럼 과잉 설비를 과감히 폐쇄하고, 스페셜티로 다각화해야 한다는 데 이견이 없다. 일본이 40년에 걸쳐 해낸 체질 개선을 한국은 단기간에 효율적으로 실행해 급한 불을 꺼야 한다.

이를 위해서는 스페셜티 분야 R&D에 더 집중하는 전략이 필요하다는 지적이 나온다. 2001년부터 2023년까지 미쓰비시화학 등 일본 주요 석유화학 6개사의 평균 매출액 대비 R&D 비중은 3.9%였는데, 같은 기간 한국 4개사(LG화학·롯데케미칼·대한유화·금호석유화학)의 평균은 0.9%에 그쳤다.

이상원 산업연구원 부연구위원은 “전통의 소재 강국인 일본은 중소기업부터 스페셜티 공급망이 탄탄한데, 한국은 그렇지 않다”라며 “정부가 스페셜티 R&D 투자를 적극적으로 지원하고, 동시에 정밀화학 분야 중소기업을 키울 수 있는 대책을 마련해야 한다”고 말했다.

최선을([email protected])