국민연금기금은 올 6월 말 현재 적립금 규모가 약 1269조원에 이른다. 전 세계 연기금 중 노르웨이 국부펀드(NBIM), 일본 공적연금(GPIF) 다음으로 크다. 이러한 국민의 노후자금을 불리는 역할을 맡는 게 국민연금공단 기금운용본부의 기금운용직이다.

특히 정부는 저출산 고령화 등에 따른 기금 소진을 늦추기 위한 전제조건으로 '운용 수익률 제고'를 강조한다. 지난 3월 연금개혁안 통과 시 "기금 수익률 1%포인트 제고(4.5%→5.5%) 노력이 병행되면 2071년까지 기금이 유지될 수 있을 것"이라고 밝혔다. 앞으로 운용직의 중요성이 더 커지는 셈이다.

특히 조직의 핵심 실무를 맡아줄 책임·전임급(5개 직급 중 3·4번째) 이탈이 두드러졌다. 지난해 퇴직자의 84%가 두 직급에서 나왔다. 제일 낮은 주임급의 퇴직도 한동안 없다가 2022년 1명, 2023년 2명, 지난해 1명을 거쳐 올해는 벌써 3명이나 나왔다. 실제로 최근 5년 전체 퇴사자의 평균 재직 기간은 약 5년, 퇴직 시 평균 연령은 39.6세였다.

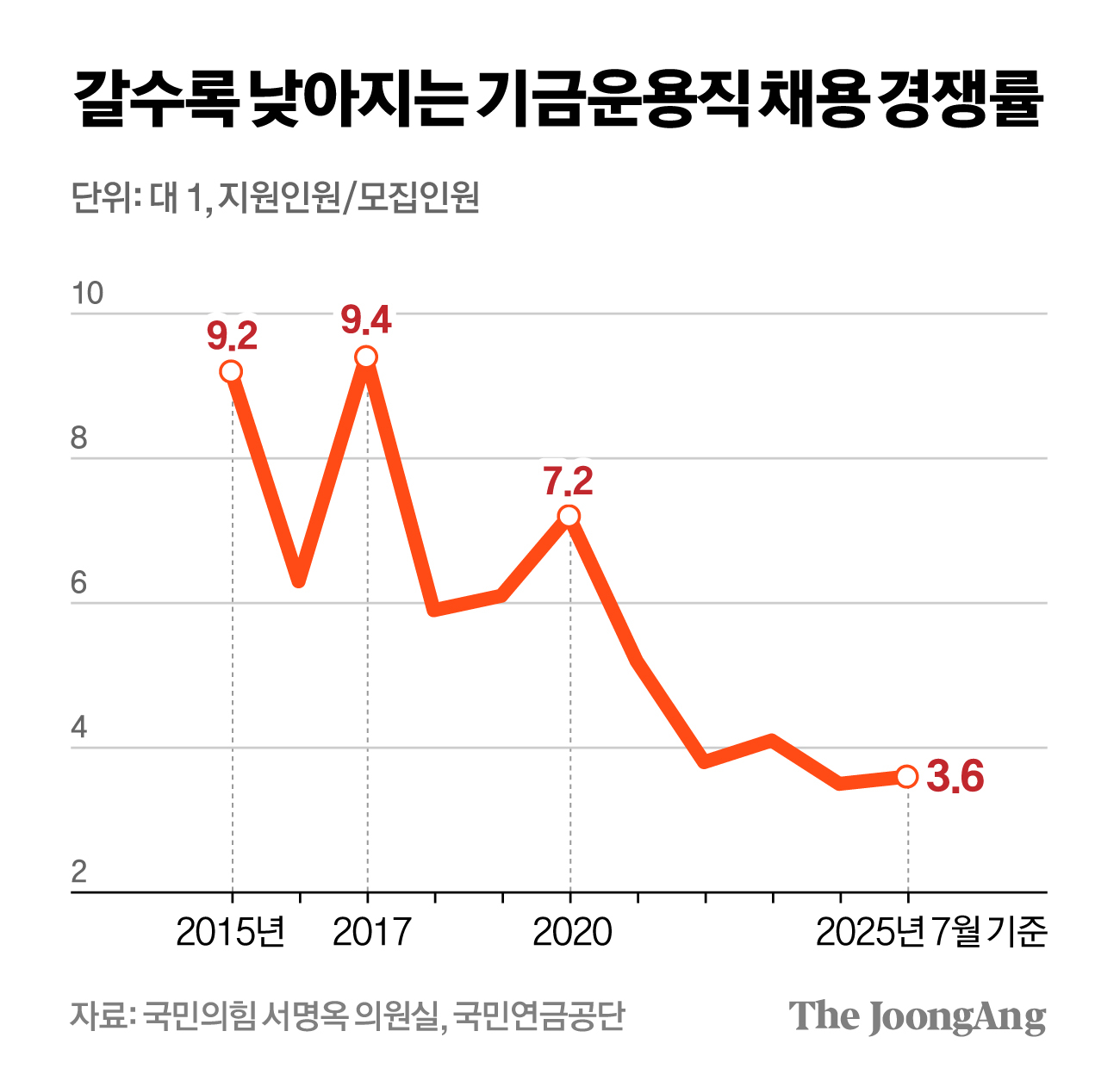

우수한 신규 인력 수혈도 이전보다 어려워지고 있다. 2015년 9.2대1에 달했던 운용직 채용 경쟁률은 지난해 3.5대1로 떨어졌다. 최근 10년래 가장 낮은 수준으로, 우하향 추세가 뚜렷하다.

이처럼 운용직이 흔들리는 데엔 낮은 보수 수준, 본부 전주 이전에 따른 지방 근무 부담 등이 복합적인 영향을 미친 것으로 풀이된다. 올해 주임급의 평균 기본급은 연 3761만원으로 2020년(4261만원)보다 되레 하락했다. 무경력자 채용 등이 본격화한 영향이 있지만, 대기업의 대졸 정규직 초임 5001만원(2023년·한국경영자총협회 조사)과 비교해도 훨씬 낮다. 운용 수익에 따른 성과급 등도 있지만, 민간 금융업계와 격차가 큰 편이다. 연금공단은 "운용직 보상 수준이 시장 대비 50% 정도"라고 밝혔다.

서울 대신 전주에 근무해야 한다는 거부감도 걸림돌로 작용한다. 자녀 육아·교육, 경력 관리 등에서 어려움을 겪기 때문이다. 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'엔 "지방 이전 이후 이탈이 심하다", "실력 있는 사람들이 많이 빠졌다" 등의 글이 여럿 올라왔다.

지난해 본부를 떠난 운용직 25명 중 18명(72%)은 재취업에 성공했다. 이들 대부분은 서울에 있는 자산운용사·증권사 같은 금융회사나 공공기관에 자리를 잡았다. 이러한 '서울행' 경향은 해마다 꾸준히 나타난다. 연금공단 측은 "인재들이 지원할 수 있도록 근무 환경, 정주 여건 개선을 위해 노력했다. 보상 관련 지침을 개정하는 등 시장 상위 수준으로 향상하기 위한 처우 개선도 추진하고 있다"라고 설명했다.

서명옥 의원은 "운용 수익률을 높여야 국민연금기금 소진을 늦출 수 있는 만큼, 우수한 인재들이 기금운용직으로 계속 일하면서 성과를 쌓을 수 있도록 인건비 현실화, 인센티브 확대 등 처우 향상이 시급하다"고 밝혔다.

정종훈([email protected])