한 사람은 번역가의 30%만 살아남을 것이라 예견했고, 또 다른 이는 번역의 즐거움이 이미 사라졌으며 앞으로 5년 안에 이 직업의 수명이 다할 거라고 보았다. 번역가와 편집자는 언제나 미래보다는 과거의 문서 더미를 헤집는 사람들인데 이번만큼은 기억을 불러오지 않았다. 과거는 삼켜지고, 타인도 지워졌다. 대화 소재로 남은 것은 오로지 미래뿐이었다.

중년 출판인들 화제 온통 AI뿐

미래에만 붙들리면 피폐해져

독서와 사유로 속도 조절해야

미래에만 붙들리면 피폐해져

독서와 사유로 속도 조절해야

그러나 미래에 붙들려 산다는 것은 사실상 현재에 옭아매여 있다는 뜻이다. 과거·현재·미래를 동시에 살아내지 못하며 그때그때 현재만을 대충 삼킬 때, 인간의 시간 폭은 극도로 협소해지고 가능성은 축소된다. 아렌트가 『인간의 조건』에서 지적했듯 인간의 자유는 ‘시작할 수 있는 능력’에서 비롯되는데, 현재에 과도하게 매달려 있으면 좌표 바깥으로 나가 우연히 새로운 길을 발견할 가능성이 제거된다. 인간은 우회하는 길을 통해 종종 더 정확한 진실에 도달하게 됨에도 불구하고 말이다.

19세기 말 니체가 니힐리즘을 선언하면서 서구 기독교 신의 가치는 몰락했다. 그리고 100여 년이 지난 지금 생성형 인공지능이 등장하면서 인간의 가치 역시 일부분 몰락하려는 조짐이 있다. 신에서 인간으로, 인간에서 인공지능으로 중점이 옮겨가면서 커다란 가치 상실감이 도래한 것이다. 문제는 같다. 이전의 가치가 붕괴했지만 아직 새로운 가치는 도래하지 않았을 때, 사람들은 극도의 불안을 느낀다는 것이다.

불안은 그래서 이 시대의 보편적 감정이다. 나는 그동안 불안이 젊은이들의 전유물이라고 생각했다. 그런데 지금은 장년과 노인도 똑같이 불안에 사로잡힌다. 미래학자 박성원은 불안을 미래와 동의어로 규정하며, 그 속에는 ‘떨림’이라는 신체적 감각이 있다고 했다. 떨림은 변화의 가능성으로 인해 몸이 반응하는 신호다. 그렇다면 중요한 것은 불안을 억누르는 게 아니라, 그 떨림을 붙잡는 일일 것이다. 떨림 속에서 미래가 열린다.

떨림을 붙잡는 방법은 어디에 있을까? 아마 속도를 늦추는 데 있을지 모른다. 가령 번역가 김선형은 번역이 느리게 읽고 치열하게 치환하는 행위이며, 그 속도가 곧 윤리성을 담보한다고 본다. 특히 문학 번역가의 느린 읽기를 통해 “원문을 향해 정확하고도 유려하게 움직이는” 번역어의 탄생이 가능해진다.

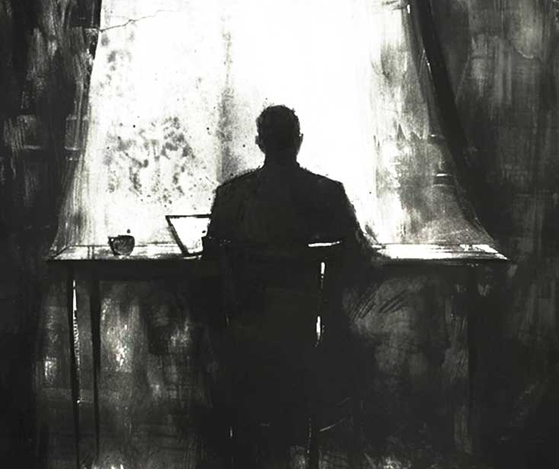

최근 나는 서윤아 작가의 ‘글과 생각’이라는 그림을 구입해 서재에 걸었다. 책상에 앉아 책을 읽고 있는 사람의 뒷모습을 검은 목탄으로만 수백 겹 덧칠해 그린 것이다. 켜켜이 쌓아 올린 단색의 그림이 내뿜는 어둠은 오직 ‘정신’만이 솟아나게 한다. 정신은 이렇듯 천천히 덧대고 눌러 쌓는 행위 속에서 비로소 드러난다. 고요한 태도를 담담하게 견지하는 작품 속에서 우리는 시간이 단절이 아니라 지속성임을 새삼 깨닫는다.

세상은 인공지능 덕분에 훨씬 더 넓어졌다. 그러나 넓어짐은 가속을 의미한다. 광폭한 면적을 소유하려는 사람은 재빨라야 하기 때문이다. 하지만 속도는 필연적으로 피상성을 낳는다. 풍경을 천천히 응시하기도 전에 다음 장면으로 넘어가는 시대에 우리는 어느 때보다 쉽게 피폐해진다.

그러므로 우리가 좇을 것은 인공지능과 함께, 그러나 다르게 나아가는 인간의 수행이자 시간을 겹겹이 쌓아 정신을 드러내는 것이다. 폐허 속에서도 읽기와 사유는 길을 만든다. 불안은 여전히 우리 몫이겠지만, 그 불안을 붙잡아 떨림으로 바꾸는 것은 인간의 일이다. 책 한 권, 문장 한 줄, 그림 한장 앞에 오래 머무는 습관이야말로 미래로 가파르게 치닫는 시간을 늦추고 부정적인 길로 내달리는 시간을 구속해줄 것이다. 그렇게 시간의 진행을 책과 사유라는 둑으로 막아 이탈의 속도를 조정하는 것, 그것이 우리가 필요로 하는 것이리라.

이은혜 글항아리 대표