[이숙인의 조선가족실록] 노비에 후한 가풍, 서민 풍속화로 꽃피워

3대 문인화가 윤두서·윤덕희·윤용 가족

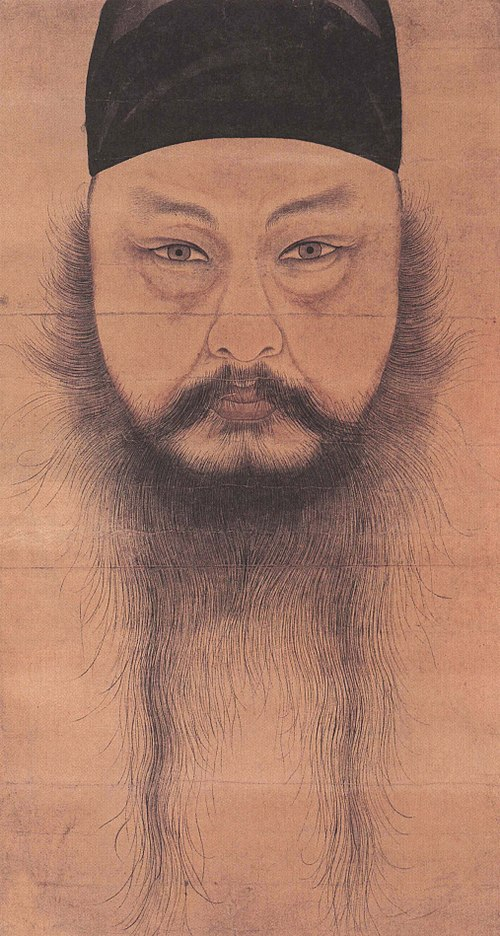

윤두서(1668~1715)는 자화상을 통해 그 존재를 확실하게 남긴 조선 후기의 화가이다. 그런데 위의 비평을 보면 윤두서를 화가로 고정하기에는 그의 세계가 범상치 않음을 짐작할 수 있다. 우선 국보 240호로 지정된 ‘자화상’의 주인공 윤두서는 아들 윤덕희(1685~1776)와 손자 윤용(1708~1740)과 더불어 3대(代)가 문인 화가로 조선시대 회화사에 큰 족적을 남겼다. 화업(畫業))을 전문으로 한 집안이 아닌, 사대부가에서 이러기는 드문 일이었다.

상속, 토지 간척해 부유해진 명문가

증조부 윤선도, 재산 밝힌 조상 비판

윤두서, 노비의 재산권 문서로 보장

실학·서학 받아들여 회화 변화 모색

윤두서·윤덕희·윤용 모두 여성 그려

풍속화 장르 개척, 회화사에 큰 족적

증조부 윤선도, 재산 밝힌 조상 비판

윤두서, 노비의 재산권 문서로 보장

윤두서·윤덕희·윤용 모두 여성 그려

풍속화 장르 개척, 회화사에 큰 족적

이들 삼대가 일군 회화의 세계는 해남 윤씨 문중의 역사를 통할 때 좀 더 잘 보일 수 있다. 어초은(漁樵隱) 윤효정(1476~1543)을 파조로 한 해남 윤씨는 ‘어부사시사’로 우리에게도 익숙한 고산 윤선도(1587~1671)를 거쳐 공재(恭齋) 윤두서에 이르러 경제와 학술, 예술의 명문가로 자리 잡는다. 해남 윤문(尹門)의 정체성이 만들어지는 데 200년 남짓의 세월이 걸린 셈이다. 이들의 문중이 흥성한 것에는 비교적 일찍 양자제를 도입하여 생물학적 한계를 보완하는 등의 남다른 노력이 있었다. 가문의 핵심 인물이 된 윤선도와 윤두서도 양자로 입적되며 종손이 된 경우이다.

먼저 윤선도에게 고조가 되는 파조(派祖) 윤효정은 가문에 경제력을 제공하였다. 즉 지역의 부호 해남 정씨 가에 장가든 그는 처변(妻邊)에서 재산을 상속받는데, 이것이 윤씨 가문 인재 만들기에 활용된 것이다. 게다가 사림(士林) 정치가 시작되는 16세기를 맞아 교육으로 준비된 자손들이 중앙의 관료로 진출하면서 재지사족의 입지를 갖추게 되었다. 여기에 당시 활성화된 해언전(海堰田·간척지) 개발로 토지가 늘어나며 부가 더욱 축적되었다. 더구나 종통을 잇기 위한 양자제로 인해 종손이 친부와 양부 양쪽에서 상속을 받게 되어 종가의 재산이 배가되었다.

![윤두서가 그린 ‘쑥 캐는 여인’. [사진 녹우당]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/19/89cec3e2-777c-4b8b-b89c-e6e3e9df10b8.jpg)

“고조께서는 농사일에 부지런하여 종들에게 거두는 것을 최대한 가볍게 하셨다. 때문에 증조부 형제께서 크게 일어나 한 집안이 안정적으로 흥성할 수 있었다. 반면에 조부께서는 비록 의롭지 않은 일은 하지 않았으나 부자가 되는 데 마음을 쏟으신 듯하다. 그래서 집안이 융성하지 못했다. 하늘의 보답이 분명한 것을 여기에서 알 수가 있다.”(기대아서·寄大兒書)

윤선도가 보기에 조부 윤의중(1524~ 1590)은 덕을 베푸는 것에 소홀했다. 실제로 재리(財利)에 밝았던 윤의중은 중앙 관료로서의 유리한 입지를 이용하여 해언전을 개발하여 많은 토지를 확보한다. 그런 그가 형조판서에 임명되자 탐욕스럽다는 이유로 임명 철회가 주장되기까지 했다.(선조 14년 5월 8일) 조부의 결점을 적시하기까지 한 윤선도의 문제의식은 가문이 생명력을 가지기 위해서는 조상도 비판의 대상에서 제외될 수 없다는 것이다. 윤선도의 교훈 9개 항목에서 그 절반 이상이 노비의 처우와 관련되었다. “노비들에게 후하게 대하여 사람으로 살아가는 즐거움을 느끼게 해야 한다.”(기대아서)

윤두서 또한 증조 윤선도의 유지를 받들어 베풀고 나누는 것을 가문 경영의 핵심 원리로 삼았다. 그는 공재(恭齋)라는 호가 말해주듯 자기 수양을 우선시했다. “거처함에 공손하게(居處恭), 일을 함에 신중하게(執事敬), 사람 대함에 진실되게(與人忠).” 그는 종의 신분을 당대에 그치게 하는 중국의 예로 ‘한번 노비는 영원한 노비가 되는’ 우리나라 노비 제도를 비판하면서 집안 내의 실천으로 구체화하였다. “노비를 사람의 자식으로 잘 대해주라”라는 윤두서의 요구는 당시로써는 파격적인 것이다. 노비의 상속과 매매가 가산의 유지와 증식에서 매우 중요한 역할을 하는 사회라는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

윤두서 ‘자화상’, 서양화 기법 적용

해남 윤문의 대리인 윤두서는 노비 홍렬의 손자 위상에게 상속 관련 증명서를 써 준다. “네 할아버지 재산은 털끝만큼도 기상(記上·노비의 토지를 상전이 자기 것으로 등록하는 것)하지 않을 것이니, 이 문건으로 훗날의 증거 자료로 삼으라.”(『기졸(記拙)』) 참고로 조선시대 노비는 합법적인 토지 소유가 가능했는데, 타인에게 양도하거나 자손에게 상속할 수 있었다. 그런데 노비주들이 불법으로 그 토지를 기상하는 경우가 많았다. 훗날 분쟁이 있을 시를 대비하여 집안의 노비가 자신들의 몫을 챙길 수 있도록 한 윤두서의 배려가 돋보인다. 1697년 8월, 30세의 윤두서는 4개월에 걸친 고향 방문을 하는데, 한양 출발에 앞서 양모로부터 묵은 빚을 받아오라는 명을 받는다. 그런데 해남으로 내려가 빚진 이들의 가난을 목도하고는 가지고 간 채권들을 불살라버렸다.

다시 그림 이야기로 돌아가 보자. 공재 윤두서는 해남 종가에서 태어나 아버지의 사촌 윤이석의 양자로 입적되면서 종손이 되는데, 4살 때 가문의 중추인 증조 윤선도를 여읜다. 13세 때는 양부를 따라 한양 종현(鍾峴·지금의 명동)으로 이주하는데, 이때부터 각종 선진적인 지식을 흡입하게 된다. 경화사족의 일원이 된 그는 서화는 물론 천문지리·수학·병법 등 실학적 학문에 몰두하였다. 여기서 익힌 서양의 과학과 학술이 회화 상의 중요한 변화를 시도하는 토대가 된 것은 말할 것도 없다. 20대에 이미 그림의 수장과 감상, 품평의 높은 경지에 도달하여 회화의 방향과 양식을 모색하는데, 그의 대표작 ‘자화상’은 서양화의 개념과 기법이 적용된 것이다.

![아들 윤덕희가 그린 ‘독서하는 여인’. [사진 서울대박물관]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/19/34913b00-8030-431a-9eba-036fed860c8b.jpg)

성리학적 여성관 넘어서

![손자 윤용이 그린 ‘나물 캐는 여인’. 윤두서의 외종손인 정약용은 “윤씨 집안은 아들·손자에 이르러 기예가 더욱 정밀해진다”고 평했다. [사진 간송미술관]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/19/1495e142-1e1a-4553-ad7e-cd047c6da1e3.jpg)

덕(德)이 부재한 부(富)를 성찰한 바탕 위에서 윤씨 가문이 남긴 교육 전통과 예술 작품을 우리 역사는 소중하게 기억하고 있다.

이숙인 서울대 규장각한국학연구원