"글로벌 개척은 선택 아닌 필수" 해외본사 K스타트업 10년새 6배 [창간 60년-한국 경제 넥스트 60년]

창업 초기부터 해외에 법인을 세우거나, 해외 자회사를 본사로 전환하는 ‘플립’도 새로운 창업 전략으로 떠오르고 있다. 벤처투자정보 업체 더브이씨(VC)에 따르면 해외에 본사를 둔 한국 스타트업은 2014년 32개에서 지난해 186개로 약 6배 증가했다. 해외 창업은 펀딩이나 인수합병, 상장 등에서 국내보다 유리하다고 인식된다.

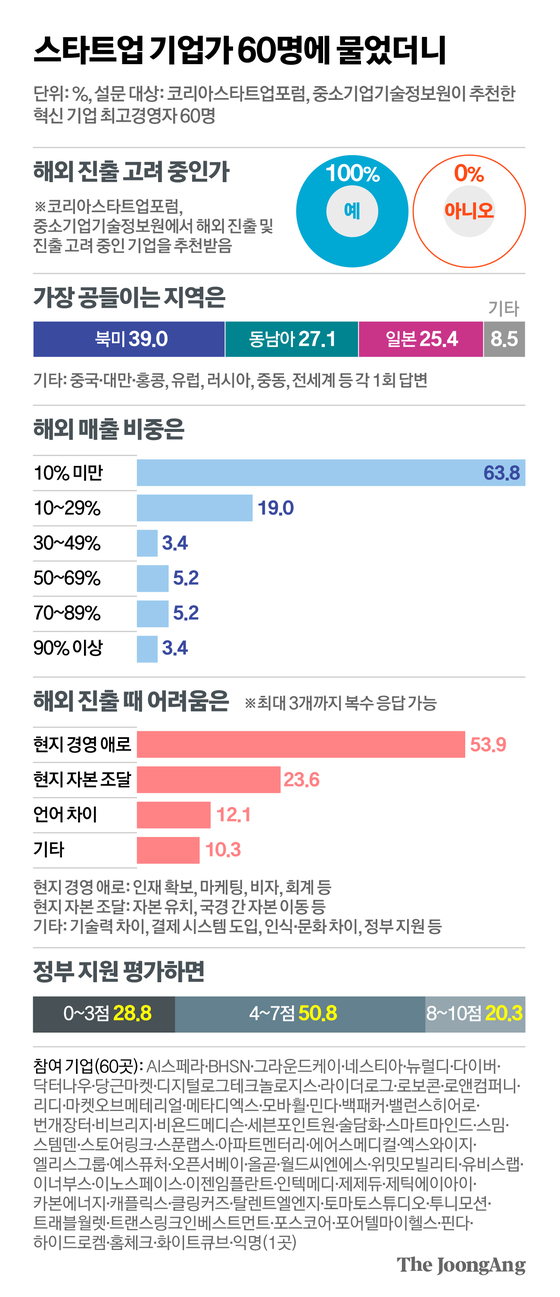

하지만 해외 진출은 녹록지 않은 게 현실이다. 응답자 중 해외 투자(인력·투자액 기준) 비중이 10% 미만인 경우가 26명으로 가장 많았다. 해외 매출 비중 역시 절반 이상(37명)이 10% 미만이었다. 해외 매출 비중이 90%가 넘는 곳은 인도에서 앱 다운로드 누적 1억 건을 올린 신용평가 핀테크 밸런스히어로, 미국·유럽 등에서 인증을 받은 치과용 임플란트 기업 이젠임플란트 등에 그쳤다.

정부 정책에 대해선 효과가 미미하다고 판단했다. 이들은 정부 지원에 대해 평균 5.18점(만점 10점)으로 평가했다. 사용자 90% 이상이 해외에 있는 사이버 위협 인텔리전스 업체 AI스페라의 강병탁 대표는 “인력을 원격으로 구하는 건 불가능하다”며 “정부 지원은 금액이 너무 적어 실제 해외 진출 가능성이 낮은 기업들이 경험 삼아 신청하는 경우가 많다”고 말했다. 에듀테크 기업 제제듀의 이주진 대표도 “정부 프로그램은 단기 해외 출장 위주여서 실질적인 고객 확보나 투자 유치는 어려운 구조”라고 짚었다.

기업들은 경영 성과와 고용 창출이 기대되는 스케일업(Scale-up) 단계에서 어려움을 겪는 경우도 많다. 김윤희 민다 대표는 “중소벤처기업부·무역투자진흥공사 등의 지원 프로그램 대부분은 창업 7년 미만 기업에 집중돼 있다”며 아쉬워했다. “성과가 비교적 단기간에 나오는 정보통신·유통 등에 초점이 맞춰져 있다”(심순섭 하이드로켐 대표)는 지적도 나왔다. 김형주 LG경영연구원 경제정책부문장은 “정부가 기업 생애주기에 맞춰 창립 초기부터 성장 단계별 지원 정책을 마련해야 한다”며 “기업도 지역사회·세수·고용 등에서 기여하는 선순환이 필요하다”고 말했다.

김경미.김선미.정용환([email protected])