[강주안 논설위원이 간다] 연인이 내 휴대폰 들여다본다고? 참극의 전조일 수도

살인 잇따르는 교제폭력

오래 만난 두 사람과 관련해 그동안 경찰에 5차례 신고가 접수됐다. 그러나 A씨가 처벌을 원하지 않았다. A씨는 보호 대상자로 지정됐으나 지난 7월 관리 해제된 이후 B씨에게 살해당했다. 피해자가 경찰에 여러 차례 신고하고 경찰이 적극 대응에 나서도 살해당하는 참사가 또 벌어졌다.

급증하는 교제폭력 살인에 국회 행안위·여가위 대책 고심

법 미비해 범죄 예방 어렵고 가해자 보복에 신속 대처 한계

신고한 피해자가 경찰 제공 임시숙소에 가해자 데려오기도

휴대폰 엿보기 등 위험 징후부터 대처 가능한 시스템 갖춰야

법 미비해 범죄 예방 어렵고 가해자 보복에 신속 대처 한계

신고한 피해자가 경찰 제공 임시숙소에 가해자 데려오기도

휴대폰 엿보기 등 위험 징후부터 대처 가능한 시스템 갖춰야

![접근금지 조치 기간이 끝난 직후 아내를 찾아가 살해한 남성이 인천지방법원에 출석하고 있다. 법 제도의 미비로 인한 교제폭력 살인이 전국에서 잇따르고 있다. [뉴시스]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/23/0a259c29-b70d-4264-a66d-53580f012af6.jpg)

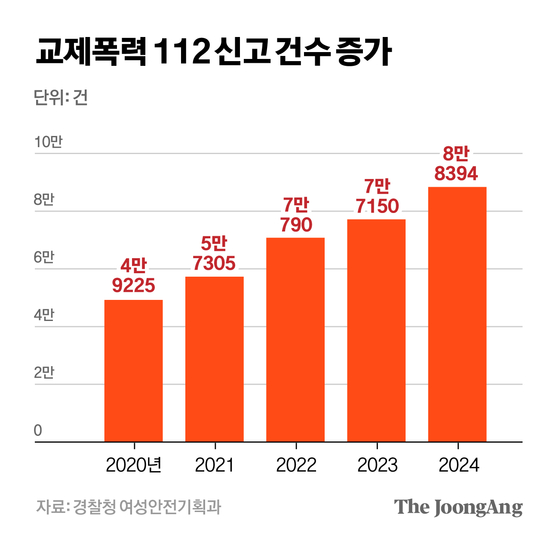

교제폭력에 대한 우려가 커지면서 국회도 입법 보완을 서두른다. 국회 행정안전위원회와 여성가족위원회는 지난 11일 ‘교제폭력 대응’ 세미나를 열었다. 신정훈(더불어민주당) 행안위원장은 “교제폭력이 최근 5년간 50% 이상 급증했다”며 “현행법과 제도의 한계를 점검해야 한다”고 말했다. 이인선(국민의힘) 여가위원장도 “교제폭력을 다루는 별도의 법은 아직 제정되지 못했다”고 지적했다. 유재성 경찰청장 직무대행은 “교제폭력은 법적 정의가 명확하지 않고, 관련 대응법도 부재해 공권력이 개입하기 쉽지 않은 대표적인 회색지대”라고 밝혔다.

알고 있는 개인정보로 찾아내 살해

피해자가 신고를 회피하거나 피해 진술을 번복하는 일이 잦다. 경찰에 처벌을 원하지 않는다고 말한 게 더 큰 비극을 부른다. 최근 경남에선 여성 E씨가 사실혼 관계인 F씨에게 직장에서 살해당한 사건이 발생했다. 조사 결과 E씨는 4년 전 F씨를 신고했던 사실이 드러났다. 그러나 경찰이 수사에 나서자 협조를 꺼렸고 허위 신고였다고 주장해 불입건 종결됐다. 그 뒤 폭행이 이어졌고 4년 만에 살인이 벌어졌다. 지난 7월 서울에서 발생한 살인 사건도 그렇다. G씨는 동거했던 남성 H씨가 괴롭힌다며 112에 신고했으나 장소를 말하지 않고 전화를 끊었다. 경찰관이 가입자 조회와 위치추적을 16차례 진행하며 만나자고 설득했으나 “다툼이 풀렸다”며 거부했다. 5일 뒤 G씨는 H씨에게 살해당했다.

경찰 신고에 앙심을 품은 가해자의 보복도 흔하다. 지난 2월 서울에선 I씨가 집에서 교제 남성 J씨에게 목이 졸리고 얼굴을 얻어맞았다. 경찰이 체포한 뒤 전화 금지 등 긴급응급조치를 결정했으나 J씨는 곧바로 공중전화로 I씨에게 전화하는 등 조치를 어겼다. 신고에 대한 보복은 특히 보호조치 초기가 위험하다. 경찰 분석 결과 보호조치 기간 발생한 살인과 살인 미수 사건의 60%가 초기 1주일 내 벌어졌다.

임시조치 기간 끝나자 찾아가 살해

긴급 보호조치의 한계로 기간이 끝나면 곧바로 위험에 노출된다. 지난 6월 인천에서 살해된 K씨가 대표적 사례다. K씨는 이혼 후 재결합한 L씨가 지난해 12월 밥을 안 준다며 흉기로 협박하자 경찰에 도움을 요청해 접근금지 임시조치가 내려졌다. 그러나 최장 6개월인 임시조치가 끝나자 L씨는 집으로 찾아와 복도에서 K씨를 살해했다. 오랜 기간 지속하는 교제 폭행 특성상 과거에 신고했던 경찰서와 관할이 달라 신속한 대응이 어려운 측면도 있다. 지난해 6월 강릉에서 흉기로 여러 차례 찔린 M씨는 한 달 전 가해자 N씨가 이별 통보 후 협박을 한다며 경기도의 한 경찰서에 신고했다. 그러나 사건처리를 원하지 않는다며 경찰 전화를 안 받아 조치를 못 하던 중 강원도에서 범행을 당했다.

전문가들은 교제폭력이 오랜 기간 지속하는 전형적인 ‘관계성 범죄’인데도 현행법상 보호가 어려운 점을 지적한다. 가족이나 아동·노인처럼 특별한 보호가 필요한데도 일반 형사 범죄로 대응해야 하는 상황이다. 경찰은 스토킹 범죄 처벌법 등을 적용하고 있으나 한계가 뚜렷하다.

연인에 대한 통제가 위험 시작 신호

연인 관계라는 특성상 피해자가 인식을 못 하는 사이에 심각한 범행으로 이어지는 경우가 많다. 폭력 신고를 해 경찰 예산으로 임시숙소를 마련해 줬더니 거기로 가해자를 불러들인 경우도 있다. 위험을 자초한 셈이다. 경찰에선 상대방이 억압과 통제를 시도하면 위험신호라고 지적한다. 대표적 유형이 휴대전화를 들여다보는 행위다.

전민성 변호사는 “교제폭력은 가해자가 상대에게 집착하고 소유물처럼 대하는 인식에서 비롯되는 경우가 많다”며 “흥분해서 문자 폭탄을 보내고 공격적으로 행동하다가 법적 처벌을 받게 돼서야 큰 범죄를 저질렀다는 걸 깨닫는다”고 말했다.

경기 광주경찰서 이주일 여성청소년과장은 “피해자가 심각한 위험이 닥칠 수 있다는 사실을 잘 모르는 경우가 많다”며 “교제폭력은 생활공간 주변 어디서든 발생할 수 있어 방심하면 곤란하다”고 말했다.

지난 16일 오후 8시쯤 경기도 남부 지역의 교제폭력 발생 지역 몇 곳을 가봤다. 아울렛, 모텔촌, 주유소 인근 등 행인이 적지 않은 장소였다. CCTV가 보이는 주차장과 다른 손님이 있는 카페에서도 교제폭력이 발생했다. 연인 간 다툼으로 넘기지 않고 112 신고를 한 시민들 덕분에 더 큰 범죄로 번지는 걸 막았다.

피해자가 보호 거부하면 대처 어려워

현장 대응 경찰관들은 교제폭력에 대한 경각심을 강조한다. 광주경찰서 김지영 경사는 “신고가 들어오면 경찰은 가해자의 전과 등을 확인해 위험성을 판단한다”며 “이를 바탕으로 피해자에게 보호조치 등을 권유해도 피해자가 거부하면 대처에 어려움이 크다”고 말했다. 광주경찰서 조인경 경장은 “아동 학대의 경우 전담 공무원이 있고 노인 학대도 지자체에서 지원하는데 교제폭력은 이런 도움을 못 받는다”며 “경찰이 관리 지원 업무를 하기엔 한계가 있어 대책이 필요하다”고 말했다.

국회 행안위 소속 민주당 이상식 의원은 “현재 교제폭력에 특화된 법적 장치가 마련되지 않아 피해자 보호와 가해자 처벌에 한계가 있다”고 지적했다. 여가위 소속 국민의힘 한지아 의원은 “교제폭력은 제도적 한계로 경찰의 신속한 대응에 한계가 있다”며 “‘예고된 비극’을 방치하지 않는 실질적 대책 마련이 시급하다”고 말했다. 신정훈 행안위원장은 “특히 여성 피해가 심각한 만큼 사각지대가 없도록 정교하게 제도를 보완하겠다”고 말했다.

“긴급조치 지킬 사람이면 연인 죽이겠나”

Q : 교제 폭력과 관련해 제도의 허점이 지적된다.

A : “가정폭력 특별법은 사실혼까지만 해당하고 교제 관계가 빠져있다. 임시 조치가 어렵다.”

Q : 응급 조치가 실효성은 있나.

A : “100m 안에 접근하지 말라고 했는데 다시 접근하면? 과태료 처분이다.”

Q : 경찰이 왜 체포를 안 하나.

A : “현행범 체포 기준이 도주와 증거인멸 우려다. 상처 사진 찍었으니 증거 확보됐고, 한 집에 사니 주소 확실하다. 그러니 요건이 안 된다.”

Q : 현실에 안 맞는 것 같다.

A : “도주와 증거인멸 우려는 공판을 위한 기준이다. 피해자 보호나 범죄 재발 방지를 위해서도 현행범 체포를 할 수 있어야 한다. 근본적 개선이 필요하다.”

Q : 체포나 구속이 안 되면 피해자를 어떻게 보호하나.

A : “구속이 안 되니까 경찰에서 민간 경호를 불러준다. 다 국가 예산이다. 민간 경호가 필요할 정도로 위험하면 구속을 해야 하는 거 아닌가.”

Q : 가해자를 분리하는 잠정조치로 못 막나.

A : “접근하지 말라고만 하는데, 그 말 들을 사람은 교제 상대 안 죽인다. 그걸 어기는 사람이 죽이는 거다.”

Q : 지자체 등 공조가 필요하다는 지적이 나온다.

A : “경찰은 사건을 보는 사람들이다. 폭력성이 발현하는 경우 범죄화 이전에 많은 이벤트가 발생한다. 그게 범죄가 되는 거다. 전문가 관리가 필요하다.”

Q : 휴대폰 들여다보는 행위를 말하나.

A : “휴대폰 보는 거, 옷 간섭하는 거, 경제적 규율하는 것 등 호주에서 말하는 ‘강압적 통제’가 시작이다.”

Q : 어떤 사람이 교제 폭력에 더 당하나.

A : “가해자를 벗어나 안전하게 있을 공간이 있으면 잘 떠난다. 사회적 지지체계가 약한 사람이 관계성 범죄에 취약하다. 젊은 사람의 교제 폭력이 더 위험하다. 나이 드신 분들은 오래 싸워왔고 그러다 보면 피해자도 방어 기술이 생긴다. 젊은 사람은 가해자부터 본인의 폭력성이 어디까지인지 모르기 때문에 우발적 범행 위험이 크다.”

Q : 관련법 제정이 추진 중인데.

A : “발의된 법들은 교제폭력특별법을 만들거나 가정 폭력 안에 교제 폭력을 넣는 방식이다. 어떤 형태로든 교제 관계에 있는 피해자를 보호할 법적 수단이 필요하다. 지금 그게 없다.”

강주안([email protected])