잡지 살 돈 달라는 아들 눈 피해

엄마가 품 팔아 번 돈 감추던 곳

세상엔 숨길 수 없는 게 있으니

엄마가 품 팔아 번 돈 감추던 곳

세상엔 숨길 수 없는 게 있으니

고향 집은 대문이 없다. 현관문도 잠그지 않는다. 그 사실을 지적했는데 부모님은 그다지 신경 쓰지 않았다. 도둑이 부잣집에 가지 여길 왜 오겠느냐는 표정이었다. 게다가 매일 집과 밭을 오가는 농부이다 보니 도리어 불편하다고 했다. 통장을 사용하긴 했는데 은행이 멀리 있었기에 부모님은 여전히 집안 곳곳에 각자의 돈과 귀중품을 감췄다. 부부임에도 서로가 모르는 곳에 숨겼는데 집이 넓어지고 장소가 다양해지자 가끔 웃지 못할 일도 벌어졌다. 장이나 농협에 가는 날 지갑과 통장을 어디에 숨겨놓았는지 본인이 기억하지 못할 때가 있다는 것이었다. 어떤 날은 아침부터 엄마가 찬장 구석구석을, 또 어떤 날은 아버지가 침대나 장롱, 입었던 옷가지를 뒤지느라 바빴다. 심지어 아버지는 밖에 나가 가느다란 싸릿가지를 가져와 장롱과 침대 아래를 뒤적거렸다. 나는 쿠션에 기대 텔레비전을 보며 물끄러미 바라볼 수밖에 없었고. 물론 지갑과 통장이 과연 어디에서 나올지 흥미진진 해하며. 또 한편으로는 혹시 집이 비었을 때 도둑이 든 건 아닐까, 걱정도 하며.

내 통장하고 지갑 못 봤어? 아버지가 엄마에게 물었다. 당신 통장을 내가 어떻게 봐요. 우리 집에 누가 왔다 간 거 아냐? 왔다 가긴 누가 왔다 가요! 지갑에 발이 달린 것도 아니고 대체 어디 간 거야? 당신이 알지 누가 알아요! 찾는 일을 포기한 아버지는 나를 바라보았다. 무척 서운했는데 나로서는 할 말이 없었다. 시간이 흘러서야 아버지의 돈은 나타났다. 경운기의 공구 상자에서, 장롱 아래 가장 깊은 곳에서. 물론 엄마의 돈도. 그러면 아버지는 아무렇지 않게 이렇게 말했다. 이게 여기 있었네. 공돈이 생겼네. 엄마의 말이다.

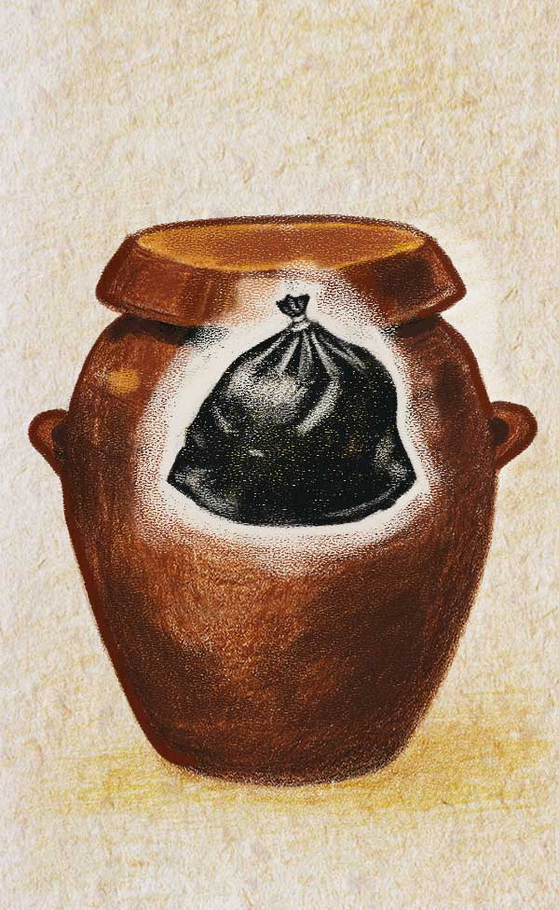

요즘 새삼 궁금하다. 언론에 오르내리는 사람들은 은행에도 맡길 수 없는 수상한 돈을 어디에 숨겨둘까. 누구처럼 텃밭에다 묻어놓을까? 내게 그런 돈이 들어온다면? 옛날에 우리 엄마는 뜨거운 여름날 품팔이를 해서 번 돈을 비닐봉지에 꼭꼭 싸서 보리쌀이 담긴, 내 키보다 큰 쌀단지 속에 파묻어 놓았었다. 나는 환호성을 내질렀지만 차마 그 돈에 손을 댈 수 없었다. 그런데…아무리 숨기려 해도 숨길 수 없는 게 있는 것 같다. 그게 뭘까?

김도연 소설가