1209번 도전이 영근 '기적의 볍씨', 배고픔에서의 해방 [창간기획 대한민국 '트리거60' ㉝]

━

대한민국 '트리거 60' ㉝ 통일벼와 녹색혁명

![1970년 쌀 자급 달성을 위한 통일벼 집단 재배 현장. 당시 정부는 전국에 농촌지도사를 파견하며 통일벼 경작을 격려했다. 수확량이 월등한 농가에는 상금도 주었다. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/24/cd023509-4588-4694-8011-842113d6acf5.jpg)

![한국인을 보릿고개에서 해방시켜 준 기적의 볍씨 통일벼. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/24/52e75951-d3b6-4178-9b03-d8510167c5f4.jpg)

![통일쌀밥 시식회에서 박정희 대통령이 작성한 밥맛 조사표. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/24/8bb3ee57-c6e6-4636-9644-7d2f10fcda9c.jpg)

허문회 교수와 김인환 청장의 노력

![허문회 서울대 농대 교수(왼쪽)가 1977년 박정희 대통령으로부터 5·16 민족상을 받고 있다. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/24/109756fa-a285-438d-80bd-173ab53b74cd.jpg)

통일벼는 민(民)·관(官)·학(學) 세 박자가 어울린 결정체였다. 앞에서 이끈 게 지도자의 리더십이라면, 이를 뒷받침한 건 학계와 일선 공무원의 헌신이었다. 특히 두 명의 파이오니어가 있었다. 첫 번째 주인공은 허문회(1927~2010) 서울대 농대 교수다. IR667이란 한국 현대농업의 최고 성과를 일궜다.

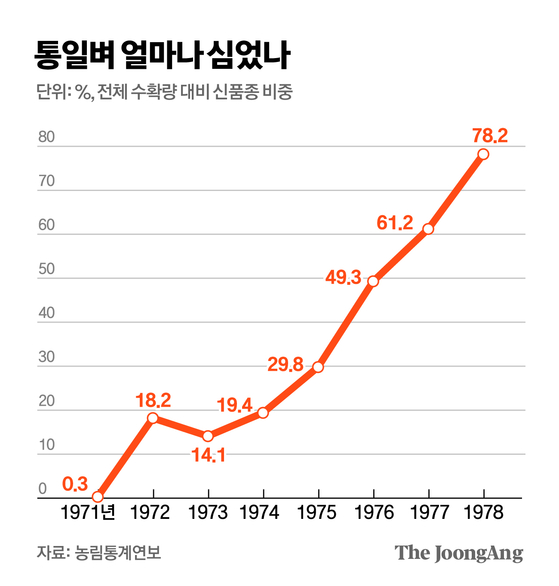

IR667에서 영어 IR는 1960년 미국이 필리핀에 세운 비영리기관 국제미작연구소(IRRI)의 앞글자를, 숫자 667은 667번째 교배를 통해 얻은 벼를 가리킨다. 64년부터 IRRI에서 만 2년간 연구한 이 교수는 IR92에서 시작해 IR1300까지 총 1209번의 조합을 만들어냈다(이완주의 『실록 통일벼』). 목표는 단 하나, 한국인의 배를 채워줄 다수확 품종 개발이었다. 그중의 하나가 통일벼 IR667이다. 1209번의 도전이 영근 결실이었다. 이후 IR667을 개량한 ‘유신’ 등 후속 품종이 잇따랐다.

통일벼의 탄생은 눈물과 피땀의 이중주였다. 한국에선 벼를 1년에 한 번밖에 심을 수 없기에 삼모작이 가능한 필리핀까지 신품종 볍씨를 비행기에 실어날렸다. 이른바 왕복 선발(Shuttle breeding)이다. 더욱 획기적인 성과는 불임 판정이 내려진, 즉 결실이 불가능하다고 여겨진 인디카(동남아 일대 쌀) 계통과 자포니카(동북아 일대 쌀) 계통의 접목에 성공해 품질과 수확량 모두 우수한 전대미문의 품종을 선보였다는 점이다. 그전까지 한국의 쌀은 자포니카 계통 일색이었다. 인디카 계통은 자포니카보다 미질(米質)이 떨어지는 대신 키가 작아 쉽게 쓰러지지 않고 이삭에 낟알이 많이 열리는 장점이 있다.

![통일벼 배급에 결정적 역할을 한 김인환 전 농촌진흥청장. [사진 농촌진흥청]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/24/2b0c5068-2f6f-49e6-b862-78fbf0f0008c.jpg)

![1974년 경기도 수원 농촌진흥청에 열린 쌀 3000만 석 돌파 축하 행사. [사진 농촌진흥청]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/24/7a376159-61f4-46cc-a29c-cbd903b06841.jpg)

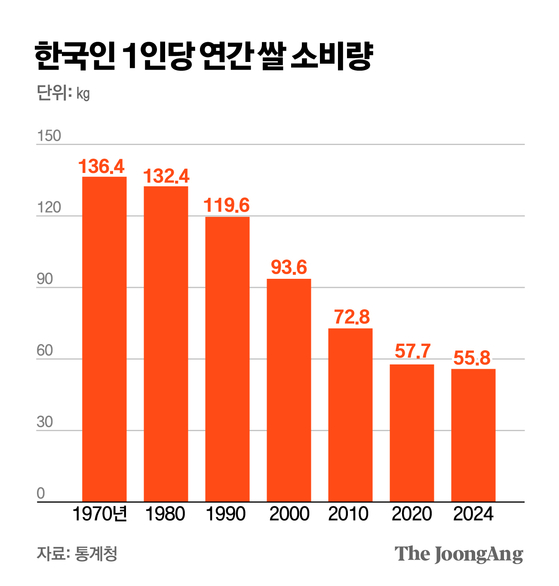

통일벼의 성과는 농업에 그치지 않는다. 70~80년대 산업화를 떠받치는 주춧돌 역할을 했다. 한국 현대사를 가로지르는 키워드로 꼽기에 부족함이 없다. 20세기 후반 한국호(號)를 움직인 연료를 공급했다. 일단 배가 든든해야 다른 일도 할 수 있지 않은가. 통일벼는 배고픔 해소와 경제발전이라는 두 마리 토끼를 잡는 일등공신이 됐다.

이주량 과학기술정책연구원(STEPI) 연구위원의 해석은 더욱 적극적이다. 그는 “한강의 기적이라 불리는 한국 제조업 신화의 뒷면에는 그간 잘 알려지지 않은 농공 병진정책이 있었다”며 “80년대 중반까지는 농업의 고용창출률이 공업보다 높았다. 세계에서 유례없는 농업의 압축성장이 먼저 이루어졌기에 제조업의 압축성장도 가능했다”고 진단했다(『당신이 모르는 진짜 농업경제 이야기』).

![1972년 선보인 50원 주화 뒷면에 새겨진 통일벼 문양. [중앙포토]](https://www.koreadaily.com/data/photo/2025/09/24/760de255-e501-49ab-9b6f-da0cb73f89ef.jpg)

“통일벼는 포니, 요즘 쌀은 제네시스”

하지만 통일벼의 유산은 막대하다. 70년대 ‘반짝스타’가 아닌 2000년대에도 통하는 ‘영원한 전설’쯤 된다. 통일벼에서 습득한 신품종 기술은 이후 계속 발전하며 21세기 한국 농업의 근간을 형성했다. 이주량 연구위원은 “통일벼가 포니 자동차, 64K D램이라면 지금 논에 심은 벼는 제네시스, 6세대 HBM(고대역폭메모리)”이라고 비유했다. 그는 “70년대 통일벼 녹색혁명은 80년대 백색혁명(비닐온실 원예농법)으로 이어졌다. 농업의 안정적 성장으로 다른 산업의 약진도 가능했다”고 강조했다. “삼모작 국가이면서도 농업 선진화에 실패하면서 산업 고도화를 이루지 못한 필리핀과 대조적”이라고 설명했다.

쌀은 최근 때아닌 주목을 받았다. 지난해 이상기후로 생산량이 감소하면서 쌀 한 가마가 4년 만에 22만원을 넘어섰다. 올해 일본도 쌀생산 감축정책에 따른 쌀값 폭등을 겪기도 했다. 식량안보와 식량자급률 제고라는 농업정책의 기본을 돌아보자는 목소리가 커진 상황이다. 그 중심에 쌀이 있다. 국가경제의 주축이 제조·서비스업으로 옮겨간 지 오래지만 쌀, 나아가 농업경쟁력 확보 또한 결코 방기할 수 없다는 주장이다. 2022년 현재 한국의 식량안보지수(영국 이코노미스트 조사)는 총 113개국 중 39위에 그쳤다. 경제협력개발기구(OECD) 가입국 중 최하위권이다.

창간 60주년 기획 '대한민국 트리거 60'은 아래 링크를 통해 전체 시리즈를 보실 수 있습니다.

https://www.joongang.co.kr/issue/11765

※다음은 ‘이건희와 삼성전자’ 편입니다.

박정호([email protected])