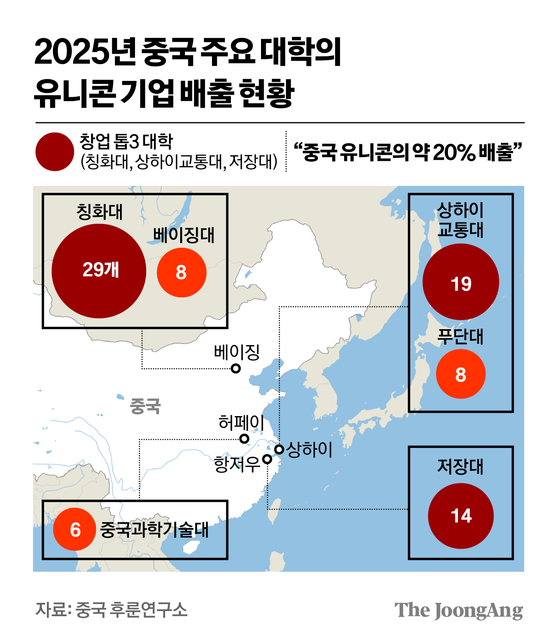

中 유니콘 기업 20%, 창업 톱3 대학이 기른다 [창간 60년-中혁신 리포트]

2차전지·배터리를 개발하는 이 회사의 뿌리는 베이징대 연구실이다. 응용 지질학을 전공한 창업자 황두빈(黃杜斌) 박사는 신에너지 연구를 탐독하던 중 해당 연구에 이끌렸다. 그는 연구실에 박사 과정으로 들어가 성과를 냈고 이를 토대로 창업했다.

인공지능(AI)·로봇 등 혁신 기술 시대에 중국 대학은 창업 거점이 됐다. 과학·기술 인재가 집중돼 있기 때문이다. 지난 7월 베이징에서 만난 베이징대 혁신창업센터 류더잉(劉德英) 원장은 “과거엔 사업 모델(BM)만 있으면 투자금을 받아 창업이 가능했지만, 지금은 기술 없는 창업은 없다”고 말했다. “좋은 아이템과 자금보다 중요한 건 기술을 아는 인재”라고도 했다.

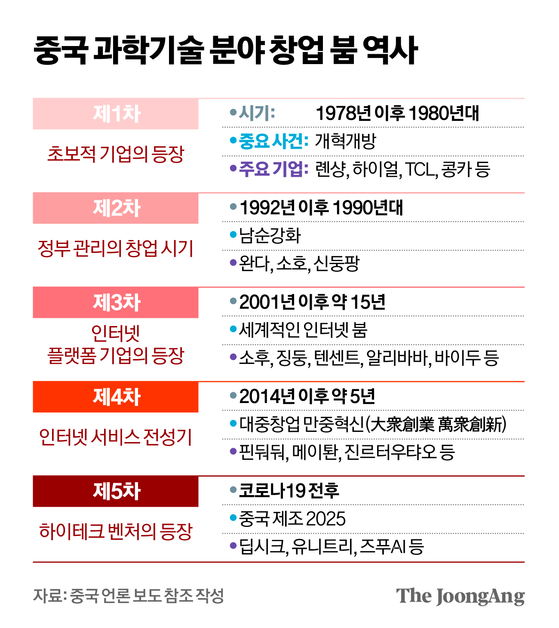

인민일보 계열 증권시보에 따르면 10년 전만 해도 중국의 유니콘 기업(기업 가치 1조원 이상) 대부분이 BM에 의존했다. 그러나 2020년대 기업 옥석 가리기가 이뤄진 뒤 ‘너도나도 창업’은 사실상 불가능해졌다.

저장대는 1999년부터 창업 지원 프로그램인 ITP반을 운영해 기술과 경영을 아우르는 인재를 길러왔다. 딥시크 CEO 량원펑(梁文鋒)도 이 과정 출신이다. 아이니(艾妮) 저장대 국제교류처 부처장은 “매년 경영학과가 아닌 2학년생 50여 명을 뽑아 창업과 경영 교육을 한다”고 말했다. 저장대는 올해부터 비(非)AI 전공생을 위한 ‘AI+X’ 특별반도 신설했다.

대학이 인재를 키우면 다음 단계는 정부가 개입한다. 대표 사례가 ‘전정특신(專精特新, 전문화·정밀화·특색화·혁신화)’ 기업 선정이다. 중국 정부가 육성하는 강소·중견기업으로, 성(省) 단위 선발을 거쳐 중앙정부 인증을 받으면 소거인 기업으로 집중 지원된다. 2023년 말 기준 전정특신 중소기업은 13만5000개, 이 가운데 중앙정부 인증을 받은 소거인은 1만2950개다. 투자펀드도 가동한다. 지난 3월 중국 정부는 200조원(약 1조 위안) 규모의 ‘국가 창업 투자 인도(引導) 기금’을 신설한다고 발표했다. AI·양자·바이오·수소배터리 등의 창업 초기 단계에 투자한다. 이를 두고 관영 CC-TV는 “창업 영역의 항모급 펀드”라고 표현했다.

일회성 창업 공모전에 그치거나, 대학별·부처별·지자체별로 흩어진 지원 속에 각개전투를 치러야 하는 한국과 달리 중국은 대학·정부·민간이 긴 호흡으로 인재를 키우고 산업 생태계를 만들고 있다. 대학·정부·민간이 곧 중국 창업 생태계의 삼박자 저력이다.

중국의 혁신이 놀랍습니다. 세계 최첨단 기술보유국인 미국을 앞지릅니다. 이미 2020년 중국은 특허 출원에서 미국을 제쳤습니다. 그런데 그 혁신은 8살 초등학교 교실에서부터 싹틉니다. 더중플 ‘중국 혁신리포트’에선 이 생생한 혁신 현장을 찾아갑니다. 한국에 주는 함의도 짚어봅니다.

https://www.joongang.co.kr/article/25365175

美 구애 뿌리친 반도체 천재, 중국서 ‘무서운 제자들’ 낳았다

https://www.joongang.co.kr/article/25367619

“한국 과학자, 망할 수밖에 없다” 국가석학 1호가 중국 간 이유

https://www.joongang.co.kr/article/25367965

‘UFO 전투기’ 중국의 흑기술…그 뒤엔 34세 수학의 신 있다

https://www.joongang.co.kr/article/25367009

달 뒷면 정복, 중국이 어떻게? ‘손오공AI’는 초1부터시작한다

https://www.joongang.co.kr/article/25365163

어환희([email protected])