트럼프 탐내는 이유있다, 中만큼 자원 무궁무진한 '북극권 중심' [창간 60년-신패권 전장]

현재 그린란드 주민의 조상은 1100년 전후 알래스카에서 넘어온 북극 원주민(이누이트, inuit)이다. 실제로 비행기를 타보면 이 땅의 주인이 누구인지 알 수 있다. 절반은 관광객, 절반은 이누이트다. 외모가 우리와 크게 다르지 않다. 지금은 주민의 약 88%가 이누이트 계열이다.

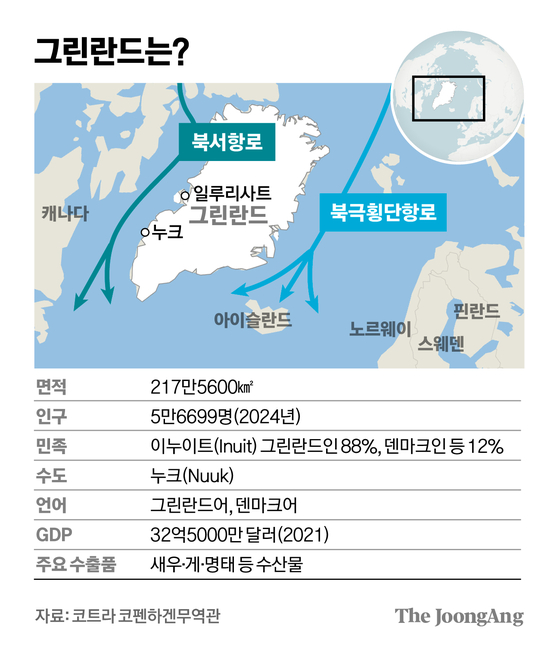

북극점에서 가장 가까이 사람이 사는 곳이지만 여전히 척박한 땅이다. 국토의 99%는 빙하에 덮여 있고, 거주지로 개발된 건 서쪽 지역 일부다. 땅은 넓어도, 인구는 5만7000명으로 매우 적다. 수출의 약 95%를 수산업에 의존하는데 연간 국내총생산(GDP)은 33억 달러(2023년 기준. 약 4조6000억원)에 불과하다. 한국의 약 0.2% 수준이다.

누크의 대형마트에 만난 주민 살리크 올레센은 “지난해 새 공항이 문을 연 뒤로 관광객이 늘고, 도시에 활력이 생긴 거 같다”며 “부두와 시내 많은 공사 현장을 보면 좀 더 발전할 거란 기대감이 든다”고 말했다. 마리아 아크렌 그린란드대학 북극사회경제학과 교수는 “북극항로가 개발되면 발전 속도는 더 빨라질 것"이라고 했다.

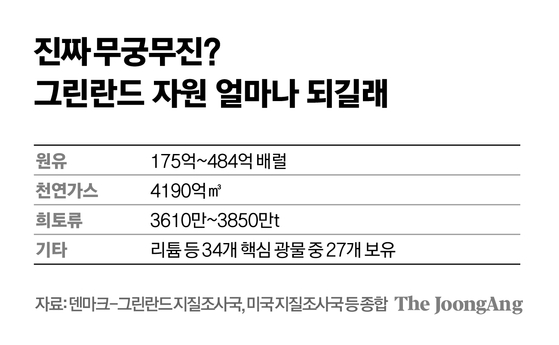

그린란드를 노리는 강국의 물밑전쟁은 이미 시작됐다. 가장 큰 목적은 자원이다. 올해 1월 그린란드 최대 희토류 매장지인 탄브리즈 광산이 미국 크리티컬 메탈스에 매각됐다. 탄브리즈는 내년 8만5000t의 희토류 정광(실제 사용하는 화합물∙금속의 전 단계)을 생산하고, 이후 연간 42만5000t까지 확대할 계획이다. 당초 이 광산은 중국 기업에 팔 계획이었지만 틀어졌다. 미국의 견제 때문이다. 그렉 반즈 탄브리즈 CEO는 로이터와의 인터뷰에서 “미국으로부터 중국에 매각하지 말라는 압박을 여러 차례 받았다”고 말했다.

그린란드는 40억년 이상 복잡한 지질학적 변화 겪으며 다양한 광물 자원을 보유했다. 그린란드 지질조사국(GEUS)은 그린란드 내에 약 3610만t의 희토류가 존재하는 것으로 파악하고 있다. 중국의 희토류 매장량과 거의 비슷한 수준이다. 리튬 등 핵심 광물 34종 중 27개가 발견됐고, 이 중엔 니켈 등 경제적 가치가 큰 광물이 다수 포함돼 있다. 또한 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 그린란드에는 인근 해상을 포함해 175억~484억 배럴의 원유와 4190억㎥의 천연가스가 매장돼 있다.

제대로 탐사한 곳은 국토의 10분의 1도 안 된다. 빙하로 덮힌 환경 때문이다. 이는 자원 개발이 쉽지 않다는 뜻이기도 하다. 실제로 항만∙도로 등 물류 인프라는 매우 부실하다. 외르겐 T. 함메켄 그린란드 산업광물자원부 차관은 “지질학적으로 큰 잠재력이 있다는 점엔 이론이 없지만, 실제 채굴과 생산, 수출로 이어지기까진 상당한 시간이 걸릴 것”이라고 말했다.

현지의 반응은 엇갈린다. 이누이트환북극이사회(ICC) 의장인 사라 올스비그는 “경제 발전의 필요성에 공감하지만 가장 중요한 것은 현재 이곳에서 살아가는 사람들의 자기결정권”이라고 말했다. ICC는 그린란드와 캐나다∙알래스카 등에 거주하는 이누이트를 대표하는 단체다. 항구에서 만난 또 다른 한 주민은 “자살률이 높고, 청년들의 이탈도 심각한 그린란드의 현실을 봐야 한다”며 “정치적, 경제적으로 뭔가 큰 변화가 필요한 시점”이라고 말했다.

북극은 빠르게 녹고 있고, 싫든 좋든 그린란드는 향후 북극권 경제의 중심에 서게 될 가능성이 크다. 그린란드 서쪽으로는 캐나다 북쪽 해역을 지나는 북서항로(NWP)가, 동쪽으로는 북극점에 가까운 곳으로 알래스카와 아이슬란드를 연결하는 북극횡단항로(TSR)가 지난다. 향후 북극항로의 거점 역할을 하게 될 가능성이 크다는 의미다. 올스비그 의장은 “최근 누크를 중심으로 대형 크루즈가 다니기 시작한 건 그린란드 주변 항로 개발의 가능성을 보여주는 것”이라며 “더 많은 배가 다니게 될 것이 확실하기 때문에 해안 인프라 확충 등 미래를 위한 준비가 필요하다”고 말했다.

경제 발전에 동의하는 그린란드 주민도 군사적 긴장이 높아지는 것에 대해선 반발한다. 누크 주민 라알리 옌센은 “대다수 원주민은 지금의 평화가 깨지는 걸 원하지 않는다”며 “애초의 미국의 숨은 의도가 그린란드의 군사기지화라면 싸울 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

장원석([email protected])