유튜버들 물어뜯은 아이폰17…'스크래치게이트' 논란, 무슨 일

" “아이폰17 프로급 모델은 전작보다 스크래치가 잘 생기더라고요. 올해는 기본 모델도 사양이 높아져서 고민하시는 분들께 아이폰17을 권하고 있어요”. "

지난달 30일, 서울 마포구의 한 아이폰 판매 매장에서 직원이 한 말이다. 아이폰11(2019년) 이후 유사한 디자인을 이어오던 애플이 올해 프로·프로맥스 모델에 새로운 외형을 적용했지만, 시장 반응은 기대에 못 미치고 있다. ‘6년 만의 대대적 변화’라는 점에서 관심이 쏠렸지만 출시 직후 스크래치 논란과 함께 소재 변경에 대한 아쉬움이 불거지면서다. 이날 매장에서 아이폰17 프로·프로맥스의 딥블루 제품을 살펴보자 맥세이프 자석이 접착된 자국과 더불어 후면부 곳곳에 긁힌 자국을 쉽게 확인할 수 있었다.

━

충전 스탠드 때문?…“카메라 돌출부에도 흠집”

━

왜 유독 흠집 잘 날까

우선 제품 후면에 처음으로 탑재된 세라믹 실드가 기대보다 약하다는 평이다. 떨어뜨렸을 때 깨짐을 막는 ‘강도’는 전작 대비 4배 강화됐지만, 표면 흠집 저항을 뜻하는 경도는 약해졌다는 주장이다.

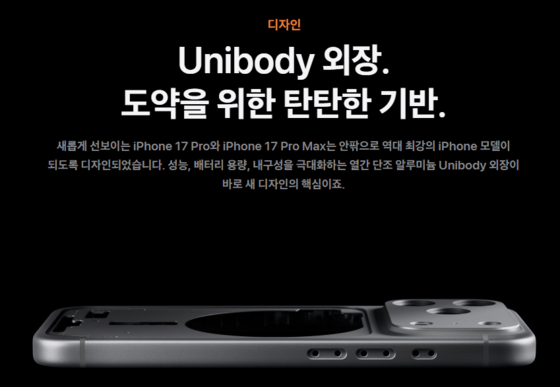

애플이 선택한 프레임 소재도 논란의 대상이다. 전작인 아이폰15·16의 프로·프로맥스 모델에는 내구성이 강한 티타늄이 사용됐는데 이번에는 전·후면부를 제외한 외부 프레임에 다시 알루미늄 합금을 썼다. 애플은 알루미늄에 양극 산화 처리 공정을 더해 사파이어와 유사한 경도를 지닌다고 했으나 티타늄 소재보다는 긁힘에 약한 것 같다는 지적이 나오고 있다.

여기에 IT 전문 매체 맥루머스는 “카메라 플래토 부분은 모서리가 날카롭고 솟아 있어 양극 산화막이 잘 접착되지 않는다는 약점이 있다”고 분석했다.

━

애플이 알루미늄으로 회귀한 이유

실제 애플이 발열 잡기에 공을 들였다는 점은 다른 설계에서도 확인된다. 이번 아이폰 프로·프로맥스 모델에는 냉각 시스템인 ‘베이퍼 챔버’ 구조가 처음으로 적용됐다. 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 예전부터 활용해온 방식이지만 아이폰에서는 이번이 첫 사례다. 애플은 그동안 내부 구조를 정교화하는 방식으로 발열을 억제해왔으나 이번에는 내구성보다 성능을 우선시한 전략으로 해석된다.

━

팀 쿡, 직원들에게 유급 휴가 보상

외신에 따르면 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 이번 성과를 기념해 전 세계 직원들에게 최대 사흘간의 유급 휴가를 제공하기로 했다.

이우림([email protected])