쌀값 급등이 불러온 햇반 논란…"1인당 쌀 소비량 통계에서 햇반은 0㎏"

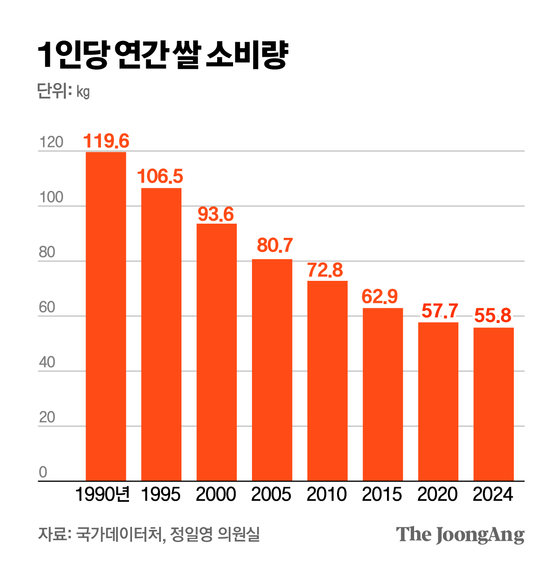

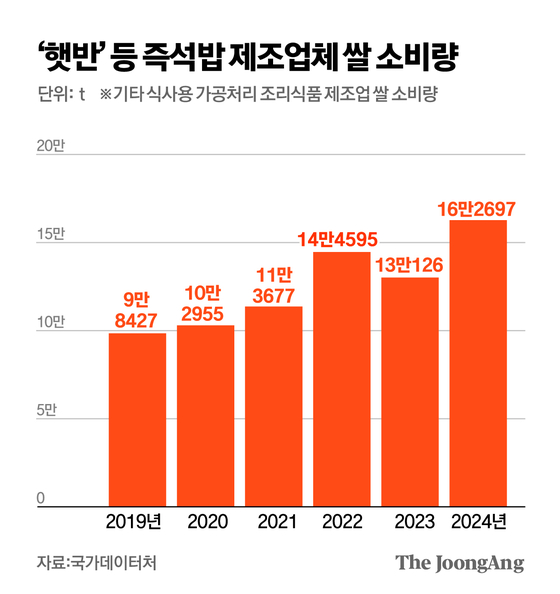

실제 1인당 쌀 소비량은 매년 줄고 있지만 가공용 쌀 수요는 꾸준히 늘고 있다. 국가데이터처의 사업체 부문 연간 쌀 소비량 통계에 따르면, 2020년 65만t이었던 가공용 쌀 소비는 지난해 87만3000t으로 뛰었다. 특히 햇반과 같은 가공식품 형태의 쌀 소비가 빠르게 늘고 있다. 주로 즉석밥을 생산하는 업체들인 ‘기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업’의 쌀 소비량은 2020년 10만2955t에서 지난해 16만2697t으로 58%가 증가했다.

양곡소비량 조사는 농업 관련 통계 중 가장 중요한 통계로 꼽힌다. 정부는 그해 생산량과 소비량 조사를 통해 그해의 쌀 초과 생산량을 판단해 가격 안정 등을 위한 시장격리(정부가 쌀을 사들여 보관)를 하고 있다. 국가데이터처는 2023년 이후 통계 개선 방안 등을 논의했지만, 아직 외식 부문 등의 쌀 소비량 반영 체계는 마련되지 않았다. 정 의원은 “즉석밥, 술, 떡, 급식 등 실제로 국민이 소비하는 쌀이 모두 빠진 통계를 ‘1인당 쌀 소비량’이라 발표하는 것은 국민을 혼란스럽게 만드는 일”이라며 “이런 부실 통계에 근거해 정책을 수립하면 농업 수급과 예산 정책이 왜곡될 수 있다”고 말했다.

다만 농림축산식품부와 국가데이터처는 13일 "양곡소비량 조사는 '가구' 부문과 '사업체' 부문 소비량을 구분해 작성하고 있다"며 "즉석밥 소비량이 정부 수급 전망에 누락되어 전체 쌀 소비량이 지나치게 적게 반영되는 건 아니다"고 밝혔다. 햇반 등 즉석밥의 경우 사업체 부문 쌀 소비량에 포함돼 그 해 쌀 수요 전망 등에 반영된다는 설명이다.

특히 정부는 가공용 분야의 쌀 수요 증가가 민간 분야의 쌀 소비 증가로 이어지는 건 아니라는 입장이다. 주정 등 가공업체들은 정부가 비축해놓은 후 2~3년 묵은 쌀(구곡)을 싼 가격에 사서 주로 쓰고 있다. 사업체 부문 쌀 소비량은 2015년 53만t에서 2024년 87만t으로 늘었는데, 정부의 구곡 공급 물량도 같은 기간 35만t에서 56만t으로 증가했다.

안효성([email protected])