"한국만큼 안전한 나라 없다"던 내 딸, 영영 못 돌아왔다 [이태원 참사 3주기]

" 딸은 한국에 대한 특별한 사랑이 있었어요. 한국에서 직장을 얻고, 한국에서 쭉 사는 게 꿈이라면서 대학원도 진학했죠 "

3년 전 10·29 이태원 참사 당시 숨진 카자흐스탄 출신 고(故) 셰르니야조프 마디나의 어머니 굴바누(57)는 딸을 ‘한국 사랑이 남다른 유학생’으로 소개했다. 2015년 국민대 교환학생으로 한국을 찾은 마디나는 한국에서 살고 싶다는 생각에 2017년 중앙대 대학원에 진학했다. 그의 어머니는 “딸은 5살 때부터 글을 읽을 정도로 똑똑해서 가족의 희망과도 같은 존재였다”며 “우린 한국을 워낙 좋아하는 마디나를 ‘한국인’으로 부르기도 했다”고 말했다. 한국 여행 인플루언서로 활동했던 딸을 두고 “한국을 좋아했던 아름다운 사람으로 기억해 달라”고 당부했다.

2022년 8월 마지막으로 카자흐스탄 집에 갔을 때 마디나는 가족에게 “한국만큼 안전한 나라가 없고, 아무 일도 없을 것”이란 인사를 남긴 채 한국으로 떠났다. 사고가 일어나기 10분 전까지 가족들에게 ‘친구들과 즐겁게 놀고 있다’는 메시지도 보냈었다. 그게 마지막이었다. 마디나의 부친은 참사 이후 우울증 진단을 받고 아직 치료를 받고 있다.

26일 이태원 참사를 기억하기 위한 공간으로 조성된 서울 종로구 ‘별들의 집’은 울음소리로 가득 찼다. 이태원 참사 3년 만에 처음으로 공식 방한한 외국인 희생자 유가족과 한국인 유가족이 함께 모이면서다. 유족은 각각 오열하며 주저앉거나 고인이 생전에 좋아했던 물건을 든 채 멍하니 서 있거나 서로 부둥켜안으며 위로를 나누는 등 각기 다른 모습이었지만, 모두 같은 마음을 공유하는 것처럼 보였다. 별들의 집 벽면엔 참사 희생자들의 사진이 빼곡히 걸려 있었다.

이란·러시아·미국·호주·중국·일본 등 14개국의 이태원 참사 외국인 유가족 46명은 타국에서 떠나보낸 가족의 사진을 보며 눈물을 흘렸다. 그동안 이름과 사진을 공개하지 않았던 외국인 희생자 7명의 사진도 이날 유족이 손수 걸었다.

159명이 이태원 참사로 숨진 지 3년이란 시간이 흘렀지만, 유족과 이태원 상인, 경찰·소방 등 공무원과 시민들은 아직 ‘참사 후유증’에 갇혀 있다. 유족은 사랑하는 사람을 잃은 슬픔과 마음의 상처를 충분히 돌보지 못한 채 ‘진상 규명’을 요구하는 활동을 이어가고 있다. 책임자에 대한 조치, 관련자에 대한 재판 등 더딘 회복 과정이 진행되는 동안 사회 곳곳의 흉터는 깊어져 갔다. 이태원 참사 현장에 출동한 소방관은 스스로 목숨을 끊었고, 인근 상인은 그날을 떠올리지 못하며 고개를 숙였다.

희생자 故 함영매씨의 오빠 함일송(45)씨는 “그동안 유가족과 함께 진상 규명을 요구하는 활동을 해왔지만, 나의 회복을 위해 할 수 있는 것은 딱히 없었다”며 “상담도 받아봤지만, 효과가 크지 않았다”고 말했다. 그러면서 “참사에서 잘못한 사람이 있으면 처벌을 받고, 남은 일들이 똑바로 해결되는 것을 바랄 뿐”이라고 했다.

참사 장소 인근 상인들은 그날의 기억을 되살리는 일이 쉽지 않다고 전했다. 이태원동에서 부동산 중개사무소를 운영하는 A씨는 “여기 상권 사람들은 다들 그날 일을 마음속 깊이 담고 있다”며 “참사에 관해 얘기하는 것조차 힘들어한다”고 전했다. 참사 현장에 조성된 ‘10·29 기억과 안전의 길’ 근처에서 잡화점을 하는 B씨는 “참사 이후 정서적으로도, 생업에도 많은 어려움이 있었다”고 했다. 참사 당일 가게 문을 열고 있었던 편의점주 C씨는 “당시를 떠올리기 힘들다”며 연신 고개를 내저었다.

참사 현장 최일선에 투입됐던 소방·경찰관은 마음의 짐을 안고 살아가고 있다. 이태원 참사 출동 소방관 2명이 올해 스스로 목숨을 끊었다. 숨진 두 소방관은 참사 이후 우울증과 불안장애 등으로 어려움을 겪었다고 한다. 김종수 전국공무원노동조합 서울소방지부장은 “외상 후 스트레스 장애(PTSD)는 한번에 낫는 것이 아니라, 계속 안고 다니던 중 다른 사고를 겪으면서 다시 나타난다”며 “많은 소방·구급대원이 PTSD를 만성적으로 가지고 있다”고 설명했다.

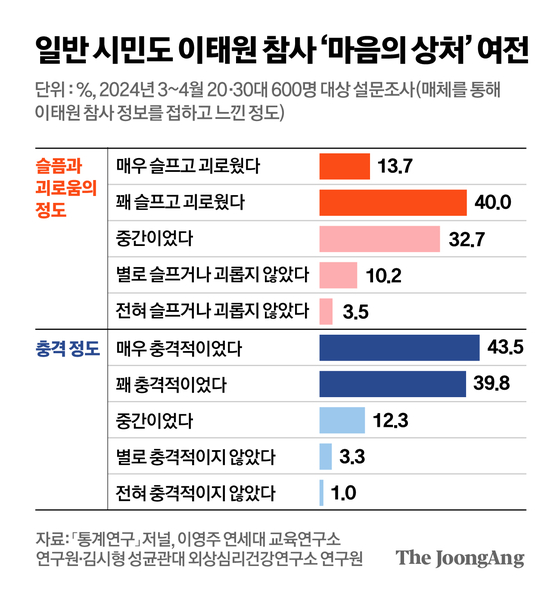

매체 등을 통해 참사를 간접적으로 접한 시민의 후유증도 여전하다. 이영주 연세대 교육연구소 연구원과 김시형 성균관대 외상심리건강연구소 연구원이 저널 ‘통계연구’를 통해 발표한 조사에 따르면 연구진이 지난해 3~4월 일반인 600명을 대상으로 설문 조사를 진행한 결과 응답자의 53.7%(322명)가 이태원 참사를 미디어에서 접한 뒤 ‘매우·꽤 슬프고 괴로웠다’고 했다. 참사가 일어난 지 약 1년 반이 지난 뒤 이뤄진 조사인데도, 여전히 많은 사람이 사고에 대한 부정적 느낌을 지우지 못한 것으로 풀이된다.

전문가들은 참사로 인한 심리적 피해의 경우 회복하는 데까지 오랜 시간이 걸리는 만큼 지속적인 지원을 할 수 있는 인프라 구축이 필요하다고 지적한다. 임명호 단국대 심리학과 교수는 “PTSD는 10~20년간 치료를 시도해도 완전한 회복이 어려운 경우가 많다”며 “전문 상담가가 장기적으로 ‘밀착 지원’을 할 수 있어야 하는데, 정부 차원에서 이를 이끌만한 유인책이 부족했다”고 진단했다. 이어 “회복에 대한 국민적 관심이 이어지고, 전문가 집단의 지속적 지원을 유지하는 것은 결국 사회와 정부의 노력에 달려 있다”고 강조했다.

임성빈.이아미.김창용([email protected])