지방은행 부실채권 1.4조, 올해만 39% 증가…"구조 변화도 동반돼야"

정부가 지역경제를 살리기 위해 지방 금융자금 공급을 골자로 하는 ‘지방우대 금융’ 정책을 추진하는 가운데, 지방은행의 부실대출 문제가 뇌관으로 떠오르고 있다.

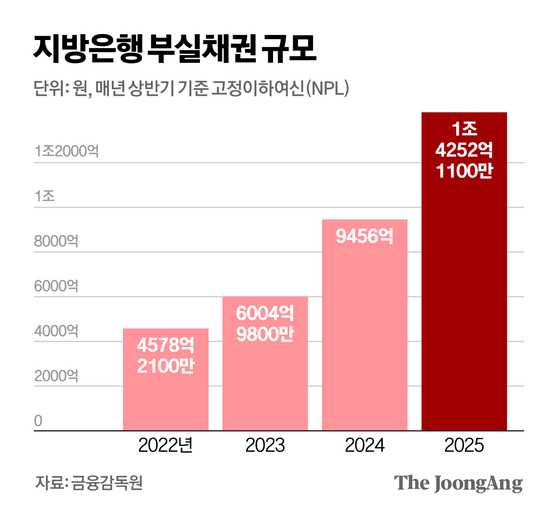

27일 금융감독원 통계정보시스템에 따르면, 올해 상반기 말 기준 지방은행(경남·광주·부산·전북·제주) 고정이하여신(부실채권·NPL)은 약 1조4252억원에 달했다. 전년 동기(9456억원) 대비 51%, 지난해 말(1조225억원)과 비교해도 39% 증가한 수치다.

회수 여부가 불분명하거나 손실로 추정되는 채권 등의 총합을 뜻하는 고정이하여신은 은행의 재무 건전성을 가늠하는 대표 지표로 꼽힌다. 수치가 높을수록 잠재적인 부실 위험이 크다고 평가된다. 지방은행 부실채권 규모는 상반기 말 기준 2022년 4578억원에서 이듬해 6005억, 지난해 9456억원에 이어 꾸준히 증가세다. 상반기 말 기준 2022년부터 올해까지 시중 5대은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 부실채권 규모는 3조3023억1300만원에서 6조2005억5300만원으로 88% 상승한 데 비해, 지방은행은 같은 기간 211% 늘었다. 지방은행의 전체 총 여신에서 고정이하여신이 차지하는 비율을 뜻하는 부실채권 비중도 지난해 6월 말 0.65%에서 1년 사이 0.96%로 0.31%포인트 올랐다. 올해 6월 말 국내은행 전체 부실채권 비율인 0.59%를 훨씬 웃도는 수치다.

지방은행의 경우 기업여신 부문에서 부실채권이 크게 늘었다. 특히 중소기업 대출에서 급증세를 보였다. 올해 상반기 말 기준 중소기업 부실채권 규모는 1조105억7900만원으로, 전년 동기(6425억3700만원) 대비 57% 올랐다. 같은 기간 개인사업자 대출에서도 부실채권액이 2015억6300만원에서 2841억500만원으로 증가했다.

지방 건설 경기가 침체한 가운데 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사태 여파 등이 영향을 줬다는 분석이 나온다. 한국은행이 지난달 발표한 금융안정보고서에 따르면, 지역 주요 건설사 경영난으로 부동산업의 금융권 연체율은 지난해 말 0.53%에서 올해 6월 말 1.42%로 0.89%포인트 올랐다. 건설업 연체율도 같은 기간 0.62%포인트 올라 1.42%를 기록했다. 한 지방은행 관계자는 “보통 은행 연체율이 1%가 넘으면 위험 신호로 본다”며“지방에선 건설·부동산업 비중이 커 지역 경기가 받는 영향이 크다”고 설명했다.

하지만 지방은행에서 건전성 관리를 위해 대기업ㆍ주택담보대출을 늘리면서 지역 기업의 대출은 소홀히 할 수 있다는 우려가 나온다. 지방 기업에 대한 자금 공급이 줄면, 자금난을 호소하는 지방기업은 더 늘 수밖에 없다. 이에 금융위 관계자는 “지역 주력산업기업, 중소·벤처 기업, 특화기업 등에 투자하는 전용 펀드도 조성할 예정”이라며 “부실 문제가 악화하지 않도록 금융사 건전성도 함께 살필 것”이라고 설명했다.

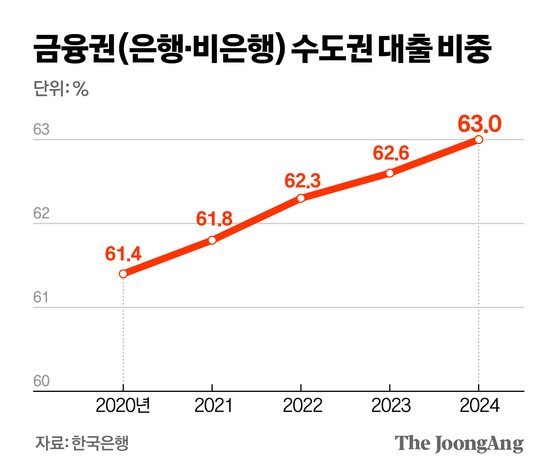

투자·지원 외에 인구 감소, 산업 쇠퇴 같은 구조적인 변화가 동반돼야 한단 목소리도 나온다. 한국은행에 따르면, 기업군별 수도권 생산 점유율이 반도체(80.7%), 바이오(70.5%), ICT(73.4%) 등 혁신 분야에서 차이가 큰 것으로 나타났다. 정부 관계자는 “수도권에선 가계·기업의 주거·임차비용이 오르고 지방에선 유휴 인프라 현상과 인재 유출 문제를 겪고 있다”며 “지방이전 기업에 인센티브를 주는 방안 등을 시행할 예정”이라고 설명했다.

김선미([email protected])